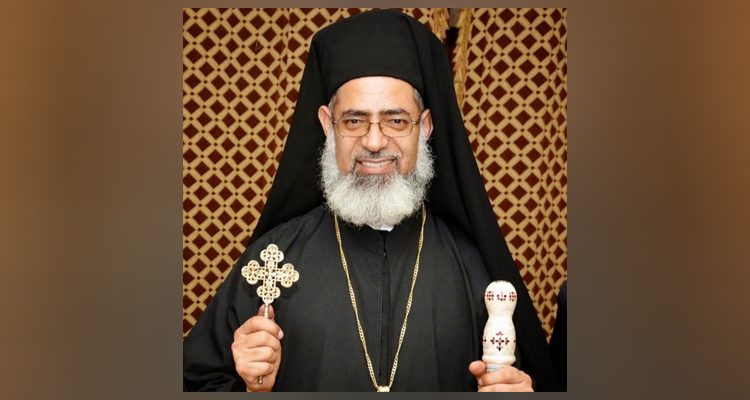

الأنبا بطرس فهيم مطران ايبارشية المنيا 🙏 مش آسف على الإزعاج 🙏

أحبائي، دعوني أعلن لكم من البداية أن هذا المقال ليس مريحا، بل مزعج فإن كنت لا تريد مزيدا من الإزعاج فلا تكمل قراءة هذا المقال، لأني أعلم أن في حياة كل منا ما يكفي من إزعاج. ولكن لماذا إذا أكتب ما يزعج إن كنت أعرف من البداية أنه مزعج؟ هل هي غلاسة؟ أم سوء نية؟ في الحقيقة لا هي هذا ولا ذاك، وإنما هي أهمية الموضوع، أهمية أن نتوقف لنفكر ونتأمل ونعي ما تعودنا أن نعيش، وصار من عاداتنا ومن ثوابت حياتنا. فصرنا نحيا ونتصرف وكأن كل ما نعيشه هو الأسلوب الأفضل للعيش وليس هناك غيره أو أفضل منه. مع أن الأمر يمكن أن يأخذ ويفهم ويعاش بألف طريقة وطريقة ويمكن أن تكون أكثر فائدة وإيجابية وراحة وحقيقة مما نعيشه. ولكننا نعيش ما نعيش فقط لأننا تعودنا عليه، فتبا لعاداتنا. وأنا أعرف أن من يمس عاداتنا فهو مزعج، وتبا للمزعجين، فتبا لي.

والسؤال المهم هو: لماذا أسمي ما أعيش من مشاعر وأفكار ومبادئ ومواقف وأفعال بهذا الاسم؟ أوضح أكثر، لماذا أسمي مشاعر الحب التي أعيشها نحو شيء أو شخص ما حبا؟ حب ماذا؟ حب من؟ حب لماذا؟ ومن قال لي أن مثل هذه المشاعر تسمى حبا؟ حب أكثر، حب أقل، حب للآخر، حب لذاتي، صافي، مغلف… الخ. ما هو الحب أساسا؟ وهل نحن نحب حقا؟ كم من حب ليس إلا شهوة، أو حب امتلاك، أو رغبة في المتعة؟ وهل هذا حب؟ إن الناس، غالبا ما، يحبون ما ومن يريحهم، ما ومن يتفق معهم ومع أرائه وأذواقهم، مع ما ومن يحقق مصلحتهم وراحتهم، ومتى اختلف ما ومن يحبون عن رأيهم وراحتهم ومصلحتهم تزول مشاعر ما يسمونه بالحب. فهل هذا يسمى حبا؟ إنه حب ذواتهم لا حب ما أو من يتصورون انهم يحبونه. لا بل ليس حتى حبا لذواتهم، فذواتهم أكبر من مجرد إحساس بالتوافق أو بالراحة أو بالمصلحة. إنه حب لمشاعر تريحهم أو تفرحهم، وغالبا ما تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة. فالإنسان أكبر من مشاعره، وأكبر من أفكاره وأكبر من مصالحه. ماذا تسمون هذا ؟

وما أعيشه من كره لشيء ما أو لشخص ما؟ هل هو كره؟ ولماذا هو كره؟ وكره لماذا؟ للشيء أو للشخص ذاته أو لما يسببه لي من إزعاج، بما هو عليه من اختلاف معي في الفكر أو في الذوق أو في المصلحة؟ وما أعيشه من غيرة تجاه أحد ما؟ لماذا أعيشه؟ وماذا يعني؟ هل يعني أن الآخر سيء وشرير أم أنني أنا الأناني والضعيف؟ هل ما أكنه له من غيرة وحسد وبالتالي كره وحقد، هو السلوك الواجب والذي يتفق مع الإنسانية السليمة، والمنطق السليم والعدالة؟ أم أن وجود مثل هذا الشخص المتميز يدعوني لأن أجتهد بدوري وأتميز وأصير مثله بل أفضل منه؟ وبالتالي لا مجال للغيرة والحسد والبغض، بل لتنافس شريف، يقود إلى النمو والتطور في شخصيتي وإمكانياتي وبالتالي مجتمعي وعالمي ؟

لماذا أسمي هذه الفكرة بهذا الاسم؟ لماذا أقول إنها فكرة إيجابية مثلا؟ أو فكرة سلبية؟ فكرة بناءة مثلا أو فكرة هدامة؟ فكرة تقليدية مثلا أو فكرة مبدعة؟ إيجابية بالنسبة لماذا؟ ولمن؟ هل ما هو إيجابي بالنسبة لموقف يكون إيجابيا لكل المواقف؟ والإيجابي بالنسبة لشخص يكون إيجابيا بالنسبة لكل الأشخاص؟ هل ما يحقق مصلحتي وفائدتي وراحتي ومتعتي، يحقق مصلحة وفائدة وراحة ومتعة الآخرين من حولي، في العائلة، ومجال العمل، وفي السكن وفي الجيرة، وفي المجتمع؟ هل ما يحقق متعتي يحقق نفس القدر من المتعة بالنسبة للآخرين؟ أم قد يكون مصدر إزعاج لهم؟ فمن يريد مثلا أن يسمع الموسيقى بأعلى صوت، هل يمتع بنفس القدر جيرانه المرضى أو الطلبة الذين يحتاجون إلى الهدوء والتركيز ؟

لماذا اسمي هذا المبدأ بهذا الاسم؟ خذ مبدأ العدالة مثلا؟ لماذا العدالة هي عدالة؟ وأي عدالة تقصد؟ وعلى أي مقياس تقيس ما تسميه عدالة؟ هل هناك عدالة حقيقية وعدالة مزيفة؟ هل هناك عدالة كاملة وعدالة ناقصة؟ بحسب أي مقياس وأي معيار؟ هل العدالة بالنسبة لك هي نفسها العدالة بالنسبة للناس الآخرين؟ من أعطاك هذا المبدأ؟ وهل العدالة تعني المساواة مثلا؟ أم تعني؟ أن تعطي كل إنسان ما يستحق؟ أو أن تعطي كل إنسان ما يحتاج ؟

دعوني أقدم لكم مثلا؟ إذا اتفق صاحب مصنع مع عماله على أن اجر العامل هو مائة جنيه في اليوم؟ وساعات العمل اليومية هي من الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. وجاء يوم كان عليه أن يورد للمصدرين إنتاج المصنع واحتاج إلى عمالة أكثر ممن التحقوا بالعمل وخرج بعد ساعتين من بداية العمل ليبحث عن عمال أكثر فوجد بعضهم وأرسلهم لمصنعه، وبعد ثلاث ساعات أخرى، وتحت ضغط المصدرين خرج مرة أخرى ليبحث عن عمال آخرين فوجد بعضهم على القهوة بدون عمل فأخذهم لمصنعه وفي آخر النهار أعطى كل واحد ممن عملوا 8 ساعات أو 6 ساعات أو 3 ساعات مائة جنيه. فهل صاحب المصنع كان عادلا في عمله هذا؟ تقولون إن هذا المثل غير واقعي.

خذوا مثلا آخر: أب له ثلاثة أبناء: واحد نشيط مجتهد. والآخر ضعيف مريض. والثالث كثير الحركة مشاغب. فترى يكون الأب عادلا إذا عامل الثلاثة بنفس الطريقة وأعطاهم نفس الاهتمام ونفس مساحة الوقت ونفس المشاعر من الرقة والعطف واللين أو من الحدة والتوجيه والعصبية؟ أم يكون عادلا إن هو أعطى كل واحد ما يتناسب مع حالته من تشجيع وإطراء ومديح؟ وعناية ولطف واهتمام؟ أو حسم وتوجيه وتوبيخ؟ حسب حالة واحتياج كل واحد من أبنائه ؟

من قال إن موقفي من هذا الشيء أو هذا الشخص، أو من هذا التيار الفكري أو الثقافي، أو من هذا الانتماء الديني أو السياسي، أو التشيع الفني أو الرياضي؟ هو الموقف الوحيد الصحيح؟ وهل من لهم موقف آخر، مختلف عني، أو حتى يتناقض مع موقفي؟ من كل هذه الأمور هم مجانين؟ مشكوك في انتمائهم أو وطنيَّتهم، أو حتى قواهم العقلية أو اتزانهم النفس، أو ضميرهم الأخلاقي؟ هي يستقيم جمال وغنى الحياة أن سارت على وتيرة واحدة، وكان لها شكل واحد ولون واحد، وطعم واحد؟ وهل هذه هي مشيئتنا نحن؟ وهل هي رغبة كل الناس من حولنا؟ وهل هي إرادة الله في خلقه ؟

من قال إن هذا الفعل الذي نسميه فعل خير هو خير فعلا؟ ومن قال إن الفعل الذي نصفه بالشرير هو شرير حقا؟ على أي معيار للخير والشر أحكم؟ من أي ضمير أخلاقي استمد أحكامي؟ ومن أي شريعة وضعية أو سماوية أستقي مقاييسي ومعاييري؟ وهل تساوت هذه المعايير والمقاييس في كل الشرائع؟ وحين تختلف من حيث درجة العمق والشمول؟ أو درجة الشدة واللين، أو في درجة القسوة والرحمة؟ أيهما يجب أن نقبل ونتبع وأيهما يجب أن نترك؟ ولماذا؟ حماة شريعة إسرائيل في سبيل الدفاع عن الشريعة وتطبيق الشريعة حكموا بالموت على سيد الشريعة يسوع المسيح. وما ذلك إلا بسبب فهمهم الخاطئ للشريعة. حاربوا يسوع وحكموا عليه لأنه كان يهدد عاداتهم وقناعاتهم ومصالحهم.

يسوع لم يترك الناس في عاداتهم القديمة المريحة، ولا في تقاليدهم البالية التي لا تحترم كرامة الإنسان وتحفزه على النمو والتطور (مرقس 7)، ولم يترك الشرائع التي تغلق الآفاق والأبواب أمام سمو الإنسان، ليصل إلى قمة دعوته السامية. فغير في الشرائع القديمة وقال: “قيل لكم … أما أنا فأقول لكم …” (متى 5)، وانتقد الكتبة والفريسيين المرائين “الذين يغلقون أبواب الملكوت أمام الناس فلا هم يدخلون ولا يدعون الداخلين يدخلون” (متى 23 : 13). فانتقد شريعة السبت حين كانت تسحق الإنسان (متى 12 : 1 – 14). وانتقد دائما الرياء والسطحية، والتركيز على المظهر على حساب الجوهر، تلك الآفات التي تضرب مجتمعاتنا بعنف وشدة (متى 23).

أترك لكم التفكير، والتقرير، ماذا تختارون، وكيف تحكمون، وتعيشون.

أعلم أنني أزعجتكم بما يكفي، ويجب أن اعتذر لكم عن هذا الإزعاج، ولكني للأسف لا أعتذر، فليس من الحكمة الاعتذار عما اعتقد أنه واجبي، ولا عما أظن أنه حقكم؟ فواجب الكاتب هو الإيقاظ والتنوير والتحرير، ودق ناقوس الخطر، وخصوصا إذا كان هذا الخطر يهددنا من داخلنا، ومن عاداتنا التي ارتحنا فيها وعليها. وحق القارئ هو أن ينال كل ذلك وبكل الطرق الممكنة، ورب ضارة نافعة، ورب رسالة مزعجة أو موجعة تقود إلى عودة، وتدعو إلى توبة واجبة فيها حياة للناس.

++ جوزيف مكرم … المنسق الاعلأمى لأيبارشية المنيا ++