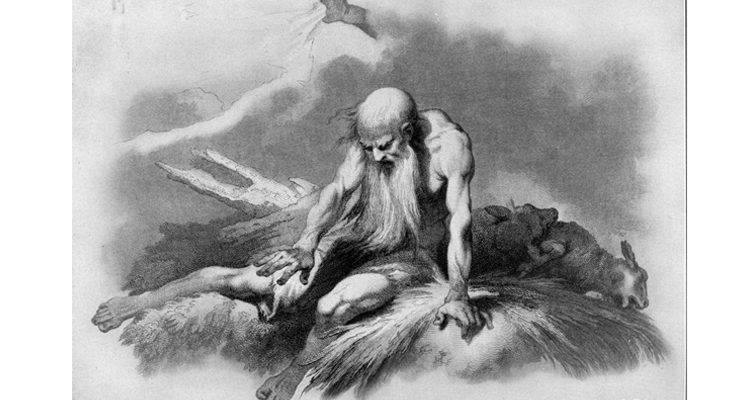

أيوب وسؤاله عن الله – أين انت ولماذا تتركني؟

(بقلم الأب د. اغسطينوس منير الفرنسيسكاني)

يتناول سفر أيوب مشكلة إنسانية عالمية قد تكون حاضرة اليوم اكثر من زمن بعيد، وهي في الواقع قضية مشتركة مع حكمة العالم القديم، سواء في مصر أو في بلاد ما بين النهرين: هل يمكن الاستمرار في الحديث عن الله أمام ألم البريء؟ تتناول نصوص عديدة من الشرق الأدنى القديم هذه المسألة، مقدِّمة حلولًا مختلفة تمامًا عن سفر أيوب، لكنها – على نحو مدهش – ما زالت معاصرة بطريقة او اخري مازلنا نستخدمها ونقدمها لأخرين يتألمون. في بعض الحالات، يكون الحل مطروحًا في الإطار الإيماني البحت نقول للمتألم: صلّي، والرب إلهك سيبعد عنك الشر، وكل شيء سينتهي على خير. وفي حالات أخرى يقترب الحل الذي نقوله الي الإلحاد فنقول أن: الشر الموجود في العالم هو مسؤولية مباشرة للإله، ولا حيلة أمام الإنسان إلا أن يلوم الآلهة التي هي – في جميع الأحوال – شريرة. وهناك أيضًا من يقترح ويعطي إجابة او حلًّا يقوم على دعوة الإنسان للاستمتاع بالحياة، أو حتى الاحتماء خلف نظرة متشائمة وساخرة للحياة نفسها.

أمّا كاتب سفر أيوب فيرفض كل هذه الحلول، ويتواجه مباشرة للجدال مع إله إسرائيل، يهوه – الرب. فالقضية المحورية في السفر ليست علي الأطلاق قضة الألم أو المعاناة في حد ذاتها، بل الله نفسه.

في المشهد الثاني الذي يفتتح السفر (أيوب ١:٦–١٢) يثير “الشيطان” الشك في أن إيمان أيوب إيمانٌ مصلحي؛ فيقول: «هل مجانًا يتقي أيوب الله؟» (أيوب ١:٩). ويؤكد هذا الكائن الغامض – الذي ليس بأي حال من الأحوال هو إبليس المعروف في التقليد الكتابي اللاحق، وخاصة العهد الجديد – أن أيوب مؤمن فقط لأن أموره تسير على ما يرام. وبمجرد أن تصيبه المعاناة، فإن إيمانه سيتزعزع أيضًا، هكذا يقول الشيطان للرب. لكن الردود الأولى لأيوب تبدو وكأنها تُفنِّد شكوك الشيطان: «الرَّب أعطى والرَّب أخذ، فليكن اسم الرَّب مباركًا» (انظر أيوب ١:٢٠–٢٢)؛ و«إن كنا نقبل الخير من عند الله، أفلا نقبل الشر أيضًا؟» (أيوب ٢:١٠).

لو أن سفر أيوب انتهى عند هذا الحد، لكان معنى ذلك أنه أمام كارثةٍ مثل الجائحة، علينا فقط أن نشكر الله لأنه أرسلها لنا ونتعلّم الدرس منها؛ فالله يرسل الخير، ولكنه أيضًا يرسل الشر. إنها فكرةٌ كان جزءٌ من إسرائيل القديم يتبنّاها: «أنا أصنع السلام وأخلق الشر» (انظر إشعياء ٤٥:٧). لكن مؤلِّف سفر أيوب يفاجئنا، أيوب الذي بدا في الظاهر صبورًا وأمينًا في الإصحاحَين الأوَّلَين، يتحوّل فجأةً إلى أيوب المتمرّد، الذي يشرع – ابتداءً من الإصحاح الثالث – في الجدال مع أصدقائه الثلاثة الذين يتهمونه بالهرطقة (فمنذ أيام أيوب، كان هذا هو أفضل وسيلة لإسكات الأشخاص غير المرغوب فيهم). لكن في الواقع، يبدأ أيوب في الجدال مع الله نفسه، موجهًا الخطاب إليه تارةً بشكل غير مباشر، وتارةً أخرى مباشرةً بصيغة المخاطب.

حجج الدفاع عن الله بين الماضي والحاضر

أما حجج الأصدقاء، فهي في غاية البساطة، ولا تزال نسمعها حتى اليوم على ألسنة المؤمنين (خاصة من رجال الدين): الله يعاقب الأشرار ويكافئ الأبرار؛ معاناة أيوب سببها خطيئته؛ إذا تاب أيوب ورجع، فسيصبح كل شيء على ما يرام. ولن أدخل هنا في التفاصيل لضيـق الوقت.

إن ردّ أيوب، وفق معايير حكمة إسرائيل، يستند أولاً وقبل كل شيء إلى الخبرة المعيشة. فالمعطيات الواقعية تثبت عكس ما يقوله الأصدقاء: فخاصّة في الإصحاحين ٢١ و٢٤، يُظهر أيوب كيف تكشف خبرة الحياة أنّ الأشرار يزدهرون، بينما الأبرار يعانون. إنّ ما يدّعيه الأصدقاء من وجود عدالة إلهية على هذه الأرض ليس له وجود. بل على العكس، كما يصرّح أيوب في الإصحاح ٢١، يبدو أنّ الذين لا يؤمنون بالله، والذين يسخرون منه، هم أنجح في هذه الحياة من الذين يرفعون إليه الصلاة. وفي الإصحاح ٢٤، تصبح التهمة الموجّهة إلى الله أشدّ وقعًا؛ فبعد أن شكّ أيوب في الآية ٢٤:١ في وجود أوقات وأيام حدّدها الله للخلاص، يصل النصّ في الآية ٢٤:١٢ إلى حدّ القسوة البالغة (من المدينة يرتفع أنين المحتضرين، وتستغيث نفس الجرحى، لكن الله لا يلتفت إلى كل هذه التضرعات).

علاه علي ذلك ليست هذه هي الحالات الوحيدة التي يهاجم فيها أيوب الله أثناء جداله مع الأصدقاء الثلاثة؛ ففي الإصحاح ١٦ يُصوَّر الله على أنّه عدوّ قاسٍ ( ١٦:١٢-١٤). لكن في الإصحاحات من ٣ إلى ٢٧ توجد أيضًا مقاطع أخرى شديدة القسوة. فالإصحاح التاسع بأكمله، على سبيل المثال، هو اتهام موجَّه إلى إله كليّ القدرة، لكنه بعيد جدًّا وغير مفهوم بالنسبة للإنسان. إله يبدو كأنه يكاد يستمتع بالشر الذي يُصيب البشر: لذلك أقول إن الأمر سيّان: هو يُهلك البريء والمذنب! إن ضرب السوط يقتل بغتةً، يضحك من مصيبة الأبرياء( ٩: ٢٢- ٢٣) إنه مقطع ذو لهجة شديدة القسوة، يصوّر الله كنوع من الجلّاد السماوي، إله يضحك أمام ألم البشر، حتى إنّ بعض المفسرين القدامى حاولوا أن يُثبتوا أن أيوب كان في الواقع يتحدث عن الشيطان.

أيوب يطلب محاكمة الله

تكمن معجزة الكتاب في الواقع في أن أيوب، في نقده لله، لا يختبئ خلف نظريات لاهوتية كما يفعل أصدقاؤه، بل يتوجّه مباشرة إلى الله نفسه. وفي المساحة المحدودة المتاحة لنا في هذا اللقاء، لا يمكننا الدخول في التفاصيل. لكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى، مثلاً، كيف يسخر أيوب – خاصة في الإصحاحين ٧ و١٠ – من النصوص الكتابية، وكأنه يقول لله: دعانا نري إن كان ما قلته في الكتب المقدسة صحيحًا حقًا. على سبيل المثال، في أيوب ٧:١٧-١٨ نجد سخرية موجهة إلى نصوص المزمور ٨ والمزمور ١٣٩.ومع ذلك، يبقى أن أيوب يتوجّه في كثير من الأحيان إلى الله بضمير المخاطب “أنت”، فيستدعيه مباشرة للمساءلة: أنت لا يمكن أن تكون كما يصفك الأصدقاء الثلاثة، إلهًا يتصرّف وفق مقاييس عدالة صارمة، دائم الصواب أمام الإنسان، إلهًا يعاقب بلا رحمة. وفي الإصحاح العاشر، في نص غني بالعاطفة والشعر، يخاطب أيوب الله مشكّكًا في أن يكون قد خلقه بدافع المحبة ( ١٠: ١٢- ١٨). تتحرّك مثل هذه النصوص بين حدّ السخرية وعمق المأساة. ويكشف لنا التأمل الدقيق في السف أنّ جدال أيّوب موجَّه ضد صورة محدَّدة لله: إله الأصدقاء الثلاثة، إله تيار لاهوتي معيَّن في إسرائيل مرتبط خصوصًا بفكرة المجازاة، وهي لاهوتية، كما رأينا، لا تصمد أمام الواقع: فالأشرار يتمتعون بالخير، والأبرار يتألمون بلا سبب. هذا الإله، المدافع عن عدالة تبدو دقيقة إلى هذا الحدّ، لا يمكن – في نظر أيّوب – أن يكون موجودًا. ومع ذلك، فإن أيّوب لا يتوقف قط عن الإيمان بالله؛ ففي المونولوغ الطويل في الإصحاحات ٢٩–٣١، وبعد أن يختفي الأصدقاء نهائيًّا من المشهد، يظلّ أيّوب يتوجّه بكلامه إلى إله يبدو صامتًا.

ابتداءً من الإصحاح الثامن والثلاثين، يُدخِل الشاعر – كاتب السفر- الله نفسه إلى المشهد مرتين، حتى نهاية الإصحاح الحادي والأربعين؛ ليس إلهًا مجرّدًا، بل يهوه، إله إسرائيل، ربّ الخروج. غير أنّه يظهر في الكتاب من خلال خطابين طويلين يُربكان تمامًا أيّوب وأصدقاءه، وكذلك قرّاء الكتاب المعاصرين. يجيب الربّ أيّوب بسخرية، مطروحًا أمامه حجّة واحدة: الخلق. ويرى كثير من المفسّرين أنّ الله لا يجيب في الحقيقة عن أسئلة أيّوب، التي تتمحور حول مسألة الألم وعدالة الله (المفقودة). فالله، بحسب بعضهم، يكشف لأيّوب عن قوّته الكلّيّة كنوع من «فرعون سماوي» يسحق الإنسان بعظمته ويُرغمه على الصمت. وبحسب آخرين، فإن الله يتصرّف كما يتصرّف الراشد الذي يحاول تهدئة طفل باكٍ بإعطائه لعبة. وهناك من يرى أنّ الله استعمل حجّة الخلق استعمالًا خاطئًا للإجابة عن الأسئلة «الأخلاقية» التي طرحها أيّوب والمتعلّقة بعدالة الله.

الخليقة هي مكان التقاء الله بأيوب

يكشف لنا الجزء الأوّل من خطاب الله الأوّل (أيوب ٣٨: ١–٣٨) عن وجود عالم ديناميكي تعتني به يد الله باستمرار، حيث يمارس عنايته الإلهية حتى على أكثر الأماكن قحولة ووحشية، بحرية مطلقة يعجز الإنسان عن إدراكها. يُدعى أيوب إلى القيام برحلة مثالية ومستحيلة في آن، تمتد من الزمن (لحظة الخلق) إلى المكان، من السماء حتى عالم الأموات، في مسار مدهش يُعيد الإنسان في النهاية إلى ذاته، ويساعده على إعادة وضع نفسه في مواجهة الواقع. فالكون ليس مجرد كومة من «أشياء»، بل هو «خليقة»، عالم ليس الله غريبًا عنه، بل على العكس، يمارس فيه عنايته الإلهية.

في الجزء الثاني من خطاب الله، المخصَّص للحيوانات (أيوب ٣٨: ٣٩–٣٩: ٣٠)، علينا أن نتجاوز الانطباع الأوّل بأننا أمام نوع من الأطروحة في علم الحيوان. فالكاتب الشاعر يقدّم لنا مشهدًا من بيئة الصحراء، مشهدًا بديعًا ومهيبًا في آن واحد. حتى الحيوانات التي نراها مؤذية أو خطيرة لها مكانها في مخطّط الله، بل وحتى الكائنات الغبية مثل النعامة. أليس هذا ردًّا غير مباشر على تساؤلات أيوب الذي كان يتساءل لماذا لا يقضي الله على الأشرار؟ الإنسان يفكّر بمنطق التضاد: خير/شر، صديق/عدو، بار/ظالم، نافع/ضار، ويريد أن يطبّق هذا المنطق على الخليقة أيضًا. أمّا الله فيعمل بمنطق الوجود، والنمو، والتحوّل؛ إنّه إله يعتني بالحياة في كل وجوهها، حتى في تلك التي تبدو لنا بلا فائدة أو حتى ضارّة.

وبهذه الطريقة، يساعدنا الشاعر على الخروج من رؤية خلقية تقوم على الإنسان وحده، إذ إن الخالق يحب كل حياة. فالكون يفلت من سيطرة البشر، رغم أن الإنسان يريد أن يفرض سلطانه عليه. كما تساعدنا نصوص أيوب هذه على التحرر من النزعة المفرطة في التمركز حول الإنسان، التي ميّزت الفكر الغربي بأسره، وانعكس أثرها أيضًا على الفكر المسيحي، دون أن نسقط في الاتجاه المعاكس المتمثل في التمركز البيئي المطلق حول الحياة الحيوانية والنباتية. ويمكن في هذا الصدد استعادة الإلهامات التي يقدّمها ذلك “الأنثروبوسنتريزم المعتدل” الذي يميّز الرسالة العامة كن مسبَّحًا (Laudato Si’) للبابا فرنسيس. ينتهي الحوار الأول لله في أيوب ٤٠:١-٢، حيث يرغب أيوب في الاستمرار بمحاكمة الله، ومتابعة هذا النوع من المحاكمة التي بدأها ضده. عودة استخدام لغة القضاء هنا تُعدّ دليلاً هاماً: الله لا يمكن أن يُحاكم بمعايير العدالة البشرية البحتة. على أيوب أن يتعلم كيف يتجاوز هذه المعايير. عليه أن يضع قضيته ضمن إطار النظام الكوني والخَلْق. الله يتجنب إعطاء أجوبة بسيطة أو ميكانيكية. وبسخرية واضحة، يكشف الله لأيوب عن عالم تسيطر عليه الغموض، حيث لا يستطيع الإنسان إيجاد جواب قاطع، رغم رغبته الشديدة في ذلك. فأين ذهبت الآن كل الحكمة البشرية؟.

عندما التقى أيوب بالله، أدرك حدود نفسه، حدود في الزمان (أيوب ٣٨:٤) وفي المعرفة (٣٨:٤-٥؛ ٣٩:٢٦)، وبالتالي حدود في القوة التي لا يستطيع أيوب أن يمارسها على الخليقة؛ فالإنسان يعرف فقط جوانب الغموض. ومع ذلك، فإن سلسلة الأسئلة والأوامر التي يوجهها الله إلى أيوب لم تكن بلا جدوى: فباكتشاف وجه الله من خلال الخليقة، يكتشف الإنسان نفسه في ضوء عمل الله.

في الخليقة أيوب يعرف قدر نفسه أمام الله

الطريق الذي يدعونا أيوب إلى سلوكه بشأن الخليقة هو في الحقيقة مسار شيق جداً: فمعرفة الخليقة (وهو ما نسميه اليوم المعرفة العلمية للعالم)، رغم توفرها للبشرية، تؤدي في الكتاب إلى الإعجاب بأعمال الله العجيبة. وهكذا، فإن معنى الكون ليس بعيد المنال عن الإنسان، لكنه يظل له مجهولاً في أعماقه كلها. ثم يكتشف الإنسان أنه عندما يرغب في الحديث عن الله، يجب أن يتخذ موقفاً من الدهشة والعبادة، مع وعي كامل بحدوده الذاتية. صحيح أن الله لا يجيب مباشرة على الأسئلة التي طرحها أيوب، لكنه يسمح لشيء آخر — أي الكون، الذي يُفهم كـ «كون» له معنى حقيقي — أن يتحدث نيابة عنه.

في الخطاب الثاني لله (أيوب ٤٠:٦- ٤١:٢٦)، يعود موضوع الخلق بقوة في المقطع من ٤٠:١٥ إلى ٤١:٢٦، أي في الشخصيتين المشهورتين والغائمتين في الوقت نفسه، بيهموث و لوياثان. بغض النظر عن النقاشات العديدة المتعلقة بتفسير هاتين الشخصيتين، والتي لن نتناولها هنا، فإن هاتين الشخصيتين، المستلهمتين من مصر وحيواناتها – فرس النهر والتماسيح – تمثلان في الكتاب قوى الفوضى الأولية التي مع ذلك الله قادر على السيطرة عليها. يجب على أيوب أن يتخلى عن ادعائه في القدرة على السيطرة على العالم كما لو كان هو الله؛ وهذا هو معنى رده الأخير في أيوب ٤٢:٥-٦، والذي أقدمه بترجمة أقل شيوعًا: سمعت عنك سماع الأذن. أما الان عني رأتك.

في هذا النص الذي ليس سهلاً بالتأكيد، يبدو أن أيوب لا يزال «يبغض الغبار والرماد»، أي أنه يبقى غارقًا تمامًا في حالة إنسانية من الهشاشة المطلقة («الغبار والرماد» بالذات)، لكنه رغم كل شيء يشعر الآن «معزّى» لأنه التقى أخيرًا بالله في واقع الكون الذي نعيش فيه جميعًا، وفهم أن هذا الله هو الحرية الخالقة؛ هو القدير الوديع، وليس القاضي العنيف الذي كان أيوب يخشاه. في اللحظة التي كان من المفترض أن يعترف فيها أيوب بهزيمته، يجد انتصاره الكامل. رغم استمرار سؤال «لماذا؟» أمام هشاشة الوجود الإنساني (مرة أخرى الإشارة إلى «الغبار والرماد») التي «يبغضها» أيوب، أصبح الآن قادرًا على التسليم بالله. فهم أيوب أن الإله الذي كان يبحث عنه ويأمل فيه موجود الآن أمامه؛ هو إله حقيقي، حاضر في الخلق رغم كل شيء، إله يستمع إليه ويأخذه على محمل الجد.

وأخيرًا: أيوب لم يلعن الله، ولم يهرب ولا يتمرد، بل خاطبه بكل أنواع اللغة الممكنة، وبذلك هزم الشيطان الذي كان يريد بالضبط هذا. في كل ذلك، يمثل أيوب بالفعل نموذجًا سابقًا للمؤمن بالمسيح الذي، في تجارب حياته، يمدّد ويؤكد نصر المسيح على الصليب. ولكن هناك أكثر من ذلك: تجربة أيوب تمهّد للمسيحي طريق الصليب، حيث يُسحب الله إلى داخل دراما الألم والمعاناة الإنسانية، وفي نفس الوقت تُرفع دراما الألم والمعاناة الإنسانية بواسطة المسيح إلى داخل الله. إذا كان صحيحًا أن حيثما توجد الصليب هناك يكون الله، فإن تجربة أيوب تضيء تجربة المسيح «الذي أُطاع حتى الموت، موت الصليب» (فيليبي ٢: ٨).

بهذه الطريقة، تكون الإجابة الحقيقية لمشكلة الألم عند المسيحي، كما كانت عند أيوب، هي اللقاء مع الله. لكن هذا اللقاء في العهد الجديد يمر عبر صليب المسيح، حيث تتبدد مسألة “لماذا” الشر، متجلية في صرخة يسوع: «إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟. ومن هذا المنظور، لا يملك المسيحيون إجابات نهائية لمشكلة الشر، ويظلون في كثير من النواحي في وضع مشابه لوضع أيوب: «عدم فهم الألم هو جزء من عدم فهم الله ذاته وهذا ما عبّر عنه آباء المجمع في ختام المجمع الفاتيكاني الثاني في رسالتهم إلى المرضى: «المسيح لم يلغِ الألم؛ ولم يرِد أن يكشف لنا كله تمامًا؛ بل تحمّله هو، وهذا كافٍ لنفهم قيمته بالكامل.

إنها موقف تواضع وانتظار وأمل في آن واحد، وهو رسالة أعتبرها مهمة جدًا في زمن الجائحة هذا ولا ينبغي أن تضيع.