النص الكامل الأول لتقرير ما بعد المناقشة الصادر عن سينودس الشرق الأوسط

النص الكامل الأول لتقرير ما بعد المناقشة الصادر عن سينودس الشرق الأوسط

(ليس بصيغته النهائية)

المقدّمة

“ستنالون قوّة الروح القدس الذي يحلّ عليكم فتكونون لي شهودًا في أورشليم، وجميع اليهوديّة والسامرة، وإلى أقصى الأرض” (أعمال 1، 8). تلقّى الرسل الروح القدس الموعود في يوم العنصرة واضطلعوا بالمهمّة الموكولة إليهم من المسيح، فجابوا العالم مبشّرين بالمسيح والإنجيل، وكانوا له شهودًا حتى الشهادة القصوى: الاستشهاد. السينودس تجددٌ واستمرار للعنصرة، كما أنّ الروح القدس فاعلٌ اليوم أيضًا معنا وفينا وباقٍ دومًا مع كنيسة الربّ.

ومن صدف العناية أن تكون الجمعيّة الخاصّة لسينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط قد باشرت أعمالها في الحادي عشر من تشرين الأول 2010، في الذكرى الثامنة والأربعين لافتتاح أعمال المجمع الفاتيكانيّ الثاني (11/10/1962)، في عهد الطوباوي البابا يوحنا الثالث والعشرين الذي نحتفل بذكراه في اليوم ذاته.

ها نحن، كرادلة وبطاركة وأساقفة ورهبان وراهبات وعلمانيون وإخوة وأخوات وضيوف، ملتفون بمناسبة سينودس “الشركة والشهادة” حول الأب الأقدس بقيادة الروح القدس في شركة ليست شركة من حيث المبدإ بل هي شركةٌ منظورةٌ وواقعيّة. نعبّر مجدّدًا عن امتناننا العميق للأب الأقدس الذي شاء أن يبادر فيدعونا إلى هذا المجمع التاريخيّ، حيث نعيش أجواء المحبّة الأخويّة الحارّة والمتفائلة، ممّا يجعلنا نأمل ثمارًا خيّرة ووافرة لمستقبل كنائسنا ورسالتها. نود أن يعود هذا السينودس بالخير على جميع الكنائس في الشرق كما في الغرب، فيجعلها تعيش في شركة حقيقيّة. كما نتوجه بالشكر إلى الأمانة العامّة لسينودس الأساقفة على جهود التحضير ومرافقة الأعمال.

هذا السينودس، كما يمكننا الاستدلال من عنوانه، مخصصّ لكنائس الشرق الأوسط. لكن ّالأب الأقدس شاء أن يُشرك فيه أيضًا كنائس افريقيا الشماليّة والخليج وتركيا وإيران التي تربطها بكنائسنا علاقةٌ وثيقة. كما شاء أن يُشارك رؤساء دوائر الكرسيّ الرسوليّ، والأمانة العامّة لسينودس الأساقفة، وممثلو كنائسنا في بلاد الانتشار، واتّحاد الرؤساء العامّين، والمجالس الأسقفيّة، وأعوان أمين السرّ الخاصّ، ومستمعون ومستمعات، وموفدو الكنائس الشقيقة، والجماعات الكنسيّة، ومدعوين خاصّين ممثلّين للإسلام واليهوديّة، مما يعطي للسينودس طابع شركةٍ كنسيّة أكثر اكتمالاً، ومشاركةٍ واسعة، وتلاقٍ مسكونيّ ودينيّ.

أوّلاً: هدف السينودس

“من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس” (رؤ 2، 7). يبدو لي من المفيد التذكير مجدّدًا بالهدف المزدوج للسينودس:

تثبيت المسيحيّين وتقويتهم في هويّتهم بفضل كلمة الربّ والأسرار المقدّسة.

إنعاش الشركة الكنسيّة بين الكنائس ذات الشرع الخاصّ حتى تتمكّن من تقديم شهادة حياة أصيلة وفعّالة. ويشكّل البعد المسكونيّ، والحوار بين الأديان، والتوجّه الرسوليّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشهادة.

نريد أن نقدّم لمسيحييّ بلداننا معنى حضورهم من أجل تثبيتهم في مهمّتهم، حتّى يظلّوا شهودًا أصيلين للمسيح القائم من الأموات، كلٌّ في بلده، كإيقونة منظورة للمسيح، وكتجسيدٍ حيٍّ لكنيسته، وكوسيلةٍ فعليّة لعمل الروح القدس.

ثانيًا: تأمّل في ضوء كلمة الله

قام الآباء المجمعيّون بتوضيح هذا الأمر. فمنطقتنا ما زالت أمينةً لكلمة الربّ الموحاة والتي دوّنها البشر بإلهامٍ من الروح القدس. ولقد جسّد البشر والحجر في بلادنا تاريخ محبة الله للإنسانيّة وأضحوا رسالة محبة لكلّ إنسان. كلمة الله باقيةٌ على الدوام مصدر إلهام لشركتنا ووفائنا ومحبتنّا ورسالتنا وشهادتنا. ينبغي علينا إذن أن نكون حقًّا أهل الكتاب، ينعشهم روح الإنجيل فيتحولون إلى أناجيل حيّة تُلقى كبذورٍ وكخميرة في بيئتنا لتنمية ثقافة الإنجيل، بدل أن يصوّر المجتمع وفق ثقافته الماديّة والأنانيّة والنسبيّة. وتبقى كلمة الله المنبع الروحيّ والكنز اللاهوتيّ لليتورجيتنا الحيّة.

ولقد تمّ التذكير بأنّ مؤمنينا متعطّشون لكلمة الله. وإذا ما افتقدوها عندنا، سيحاولون ريّ ظمئهم من معينٍ آخر. لذا نحتاج إلى العديد من الأخصائييّن في الكتاب المقدس، على الصعيد الأكاديميّ خصوصًا، ولكن أيضًا وبصورةٍ خاصّة في البعدين الراعويّ والروحيّ. “إنّ واجب الكهنة الأوّل يقوم على إعلان كلمة الله. فهم يملكون موهبةً خاصّة لتفسير الكتاب المقدّس عندما يعمدون إلى نقله، ليس وفق آرائهم الشخصيّة، بل وفق كلمة الله، مطبّقين حقيقة الإنجيل الأزليّة في ظروف حياتهم الواقعيّة” (القرار المجمعيّ: في خدمة الكهنة وحياتهم، 4). فليساعدوا إذن المؤمنين ليروا في المسيح تحقيقًا لكلّ ما جاء في الكتاب المقدّس، ويؤطروا وقائع حياتهم في ضوء الكلمة (راجع مز 118/105).

ينبغي لنا أن نوضح مفهوم “الوحي” الذي ينطوي على بعض الغموض نتيجة المفهوم المغاير في الإسلام. بالنسبة إلينا، الوحي هو تدخّل خلاصيّ من الربّ في التاريخ البشريّ، عبر أحداث تاريخيّة معاشة مثل أعمال المحبّة المجانيّة التي يقوم بها الله تجاه المؤمنين به. إنّه حوار بين الله والبشر في التاريخ. ويشكّل الإعلان الشفهيّ لهذه الأعمال جزءًا من هذا “الوحي” لكونه ينقل الإيمان من جيلٍ إلى جيل. والكتاب المقدّس هو خلاصة الوحي، لكنّه يبقى “حبرًا على ورق” إن لم يتلقّاه القارئ كفعل “نقل إيمان” من كنيسته ومن جماعته المسيحيّة. ويشكّل الإعلان والاستماع والقراءة أو التأمّل بنصوص الكتاب المقدس لقاءً بشخص المسيح نفسه. كما جرى التشديد أيضًا على المكانة المميزة التي تحتلها الليتورجيا والاحتفالات بكلمة الله في جماعاتٍ صغيرة على مثال الجماعات المسيحية الأولى، من أجل فهم كلمة الله فهمًا وجوديًّا، حيث تصبح الكلمةُ، عبر الاحتفال، حيةً وفاعلة في حياة المصغين إليها، والمتأمّلين فيها، والمحتفلين بها، الذين يجدون دربهم إلى النور.

نحن بأمسّ الحاجة إلى أن تكون كلمة الله أساس التربية والتكوين في بيوتنا وكنائسنا ومدارسنا، خصوصًا في ضوء كوننا أقليّات في مجتمعات ذات أكثريّة غير مسيحيّة تهيمن فيها قيم تلك الأكثريّة، وتجتاح ثقافتها جميع مجالات الحياة العامّة، حتّى توشك أن تسود على فكرنا وتصرّفاتنا. أجل، نحن بحاجةٍ إلى كلمة الله التي بجعل حياتنا مسيحيّةٍ كي تقوم حياتنا بدورها بتغيير مجتمعنا.

الفصل الأوّل: الحضور المسيحيّ في الشرق الأوسط

أوّلاً: أوضاع المسيحيّين في الشرق الأوسط

1- لمحة تاريخيّة سريعة: الوحدة في التعدّد

من الشرق قدم نور المسيح. والمسيح هو الشمس الحقّة التي لا تُقهر ولا تغيب. وجه المسيح ساطعٌ كالشمس (متى 17، 2) وينير تاريخ البشريّة بأسره.

كانت كنيسة القدس، التي شهدت النور يوم العنصرة، منبع جميع الكنائس الخاصّة. في القدس، أي في الشرق، ولدت كنائسنا وكنائس المسيح جميعًا. جذور المسيحية من الشرق، وفيه نمت وانتشرت إلى الغرب، وإلى أقاصي الأرض. في دمشق اهتدى بولس، ومنها انطلق إلى بلاد العرب فأضحى “رسول الأمم”.

تعدّدت الكنائس وكانت متّحدةً بكلمة الله والأسرار المقدّسة وتعليم الرسل. فالوحدة مكوِّن رئيسيّ للمسيحيّ ولكنيسة المسيح: “وكان لجمهور المؤمنين قلبٌ واحد ونفسٌ واحدة” (أعمال 4، 32).

ولكن، لسوء الحظ، وبسبب نزاعاتٍ على مدى تاريخها، شهدت الكنيسة انقساماتٍ متعدّدة. وينبغي القيام بدراساتٍ تاريخيّة ولاهوتيّة معمّقة لفهم تلك الأحداث المأساويّة فهمًا أفضل، ولتعزيز الحوار المسكونيّ.

2- جماعاتٌ رسوليّة في أرضٍ رسوليّة

“إذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها” (مرقس 16، 15). هذا ما قاله يسوع قبيل مغادرة تلاميذه. لقد اتخذ يسوع المبادرة ووضع ثقته بالرسل الذين لم يصدّقوا في البداية أولئك الذين شاهدوه قائمًا من الأموات: “إذهبوا! إكرزوا!” لم يأمر يسوع الرسل بالكرازة بالإنجيل وحسب، بل بالكرازة في العالم كله. هذه هي مهمّة الكنيسة. أن أكون مسيحيًّا يعني أن أكون مرسَلاً. ولا أكون مسيحيًّا إن لم أكن مرسَلا. إعلان البشرى واجبٌ على الكنيسة والمسيحيّ. وهذا الإعلان بهدوءٍ واحترام ليس البتّة اقتناصًا للمؤمنين.

كان الرسل والكنيسة الناشئة أوفياء لوصية المعلّم، فحملوا الإيمان بيسوع المسيح إلى أقاصي الأرض دافعين ثمن استشهادهم. فتحوّل دمهم المهرق إلى خميرةٍ لكنائس عديدة. وكانت كنائسنا في طليعة الكنائس الرسوليّة. وبحكم جذورها وتاريخها، كانت منفتحةً على المسكونيّة والشموليّة كأساسٍ لتلاقي الشرق والغرب.

لقد طلب يسوع منّا، نحن أيضًا، أن نتابع عمل الرسل والكنيسة الأولى. وهو لا يني يرسل كنيسته ويرسلنا : “إذهبوا في العالم كله”. نحن إذن مرسَلون بمهمّةٍ إلى عالم مدرستنا وبلدتنا وعملنا وبلدنا وكوكبنا برمّته. ولا يطلب يسوع منّا أن نقدّم براهين أو نكون مقنعين، بل يطلب منّا بكلّ بساطةٍ أن نشهد لإيماننا بفرحٍ وقوّة.

الكنيسة مرسَلة في جوهرها وبحكم طبيعتها (بيان المجمع الفاتيكانيّ الثاني في العلاقات مع الديانات غير الكاثوليكيّة، 20). الكرازة بالإنجيل والمسيح لجميع الشعوب واجبٌ عظيم أوكل إلى كنائسنا وجميع الكنائس. وكنائسنا بحاجة إلى اهتداء رسوليّة لكي تحيي في نفوسنا الحماسة والانطلاقة والديناميّة الرسوليّة. لذلك ينبغي أن يجد العمل الرسوليّ مكانه في كنائسنا الشرقيّة. وعلينا أن نستعيد الالتزام المتجدّد للكرازة داخل بلادنا وخارجها. “الويل لي إن لم أبشّر” (1 كور 16، 9). كما ينبغي أن تجد “الرسالة” و”الكرازة” مكانهما في كنائسنا وفقًا للإمكانات المتاحة في كل بلد. لذلك لا غنى لنا عن إعداد مؤمنينا ولا سيّما القائمين على حياة كنيستنا إعداًا رسوليًّا. وبالأولى أن ترتبط الرسالة بصورةٍ وثيقة بدعوة الكاهن وخدمته. ومن المرجوّ إنشاء معهدٍ واحد للتأهيل الرسوليّ في منطقتنا. وينبغي بصورة خاصّة دعم الرسالات والمرسَلين بالصلاة.

3- دور المسيحيّين في المجتمع، على الرغم من قلّة عددهم

المسيحيّون “مواطنون أصليون” في الشرق الأوسط وينتمون إلى النسيج الاجتماعيّ وإلى هويّة بلدانهم. فيجب تعزيز هذه القناعة في نفوس الرعاة والمؤمنين، لمساعدتهم على العيش بهناءةٍ وقوّة والتزام في أوطانهم.

تحدّث الآباء المجمعيّون تكرارّا عن الأوضاع التي من شأنها تسهيل عيش المسيحيّين في بلداننا. ومن الجليّ أنّ الإطار الاجتماعيّ والسياسيّ عنصران هامّان في هذا المجال، وقد جرت الإشارة إلى “العلمنة الإيجابيّة” كعنصرٍ ملائم لهذا العيش. بيد أنّ هذا التعبير: “العلمنة الإيجابيّة”، لا يحظى بالقبول في أوساطنا إذ يشتبه بأنّه يمتّ بصلةٍ إلى الإلحاد أو إلى العلمانيّة التي تقصي البعد الإلهيّ والانفتاح على الله والمطلق. ويفضّل الكثيرون عليه تعبير “الدولة المدنيّة”. بيد أن المهاجرين يجدون أنفسهم في مواجهة مفهوم “العلمنة”. وكذلك كلمة “مواطنة” تولّد بدورها إشكالاً لأنّ المفهوم أضيق في الشرق ممّا هو عليه في الغرب.

تحدّد الدولة المدنيّة نظامًا اجتماعيًّا وسياسيًّا يقوم على احترام الإنسان وحريّته، وحقوقه الملازمة للطبيعة البشريّة، وعلى المساواة والمواطنة الكاملة، وعلى الاعتراف بدور الدين حتى في الحياة العامّة، وعلى القيم الأخلاقيّة. يعترف هذا النظام بالحريّة الدينيّة، وحريّة العبادة، وحريّة المعتقد ويضمنها. ويميّز بين النظام المدنيّ والنظام الدينيّ، دون هيمنة أيّ منهما على الآخر، ضمن احترام استقلاليّة كلّ منهما. فلا ينبغي تسييس الدين، ولا ينبغي على الدولة أن تستغلّ الدين.

المطلوب إذن حضورٌ نوعيٌّ للدين يؤمّن له وقعًا حقيقيًّا وفعّالاً في المجتمع، ممّا يتطلّب إعدادًا وطيدًا للرعاة والمؤمنين، ولا سيّما الشباب منهم، في المجالات العقائديّة والروحيّة والاجتماعيّة. ينبغي على كنائسنا أن تثير شجاعة الالتزام عند المؤمنين من أجل حضور منظورٍ وفاعلٍ في الحياة العامّة، والإدارة، والوظيفة العامّة، والأحزاب الديمقراطيّة المتعددة الطوائف، فيضحون كمن “لا يُستغنى عنهم” بسبب جودتهم وفعاليّتهم وقدرتهم على خدمة المصلحة العامّة بنزاهة. إنّ ما يهمّنا ليس عدد الأفراد في الكنيسة، بل عيشهم الإيمان وتحقيق الرسالة. وللعائلة في هذا المجال دورٌ أساسيٌّ في تربية الأطفال على هذه الروح، ووفق هذه التطلّعات.

ومن المهم أيضا أن نربي النفوس على “المواطنة” كي تترسّخ في الذهنيّات وفي نمط العيش. ولوسائل الإعلام الحديثة (الرسائل النصيّة، مواقع الإنترنت، الشبكة العنكبوتيّة، التلفزيون، الإذاعات) دورٌ هامّ تلعبه في هذا المجال. فهي تشكّل وسيلةً فعّالة وثمينة في نشر الرسالة المسيحيّة، ومواجهة التحدّيات المتضاربة مع هذا النداء، وإعلام المؤمنين في بلدان الانتشار. كما يجب تأهيل كوادر مختصة من أجل هذا الغرض، وعلى المسيحيّين الشرقيّين أن يلتزموا الخير المشترك بكلّ جوانبه، كما فعلوا إلى الآن.

تقدم جماعاتنا إسهامًا قيّمًا في بناء المجتمع من خلال التعريف بتعليم الكنيسة الاجتماعيّ، الذي أشار البعض إلى غيابه. وينبغي أن يحتلّ تعزيز العائلة والدفاع عن الحياة موقعًا أساسيًّا في تعليم كنائسنا ورسالتها. التربية مجالٌ مميز من عملنا، وتشكل استثمارًا هائلاً. ربما تستطيع مدارسنا، قدر إمكاناتها، زيادة مساعداتها للأقل يسرًا، وذلك على الرغم من التضحيات العديدة. فهي ما زالت تشكّل مركز ثقل حضورنا في المدن، وتُعتبر مراكز متميّزة، بل الوحيدة في بعض الأحيان، لقيام تعايش إيجابيّ، وبنّاء، ومسكونيّ، وبين الأديان. فهي تنشر وتعزّز القيم الإنجيليّة والانسانيّة مثل حقوق الانسان، واللاعنف، والحوار، والانفتاح، والتناغم، والسلام. وهي تشكل كذلك في بعض البلدان الأماكن الوحيدة التي تؤمّن التعليم المسيحيّ، ولذلك ينبغي الحفاظ عليها مهما كان الثمن. نتوجه بالشكر إلى جميع الذين يساعدونا حتّى تسهم كنائسنا بصورة واضحة في الخير العامّ، عبر أنشطتها الاجتماعيّة والصحيّة والإنسانيّة، المفتوحة لجميع أبناء المجتمع.

في سبيل الحفاظ على المصداقيّة الإنجيليّة، يتوجب على الكنيسة أن تتجهّز بجميع الوسائل اللازمة لضمان شفافيّة استخدام الأموال، فتميز بوضوح بين ما يعود إليها وما يعود إلى العاملين لديها. وهذا الأمر يتطلّب قيام بنىً خاصّة.

ثانيًا: التحدّيات التي تواجه المسيحيّين

الصراعات السياسيّة

ترتدّ الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة في بلداننا بتأثيرها المباشر على المسيحيّين الذين يعانون معاناةً كبيرة من نتائجها السلبيّة. وإنّنا إذ ندين العنف من أيّ مصدرٍ جاء، وندعو إلى حلٍّ عادل وثابت للصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ، نعبّر عن تضامننا مع الشعب الفلسطينيّ الذي قد تؤدّي حالته الراهنة إلى الأصوليّة. كما نطلب من السياسة العالميّة أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المسيحيّين في العراق الذين يشكّلون الضحيّة الأساسيّة في الحرب وتبعاتها.

وفق ما تسمح به ظروف البلد، يتوجّب على المسيحيّين أن يؤثروا الديمقراطيّة، والعدالة والسلام، والعلمانيّة الإيجابيّة في التمييز بين الدولة والدين مع احترام كلّ ديانة. فإنّ الالتزام الإيجابيّ في المجتمع هو الجواب البنّاء للمجتمع كما للكنيسة. وإنّ كنائس الغرب مدعوّةٌ لأن تمتنع عن التحيّز لطرفٍ متناسيةً مواقف الطرف الآخر وظروفه.

حريّة الدين وحريّة الضمير

إنّ الحقوق البشريّة هي القاعدة التي تضمن خير الشخص البشريّ بكلّيّته. هذه القاعدة هي أساس كلّ نظامٍ سياسيّ. وإنّ الحريّة الدينيّة عنصرٌ أساسيّ من حقوق الإنسان. وكثيرًا ما يترافق غياب الحريّة الدينيّة مع الحرمان من الحقوق الأساسيّة. وحريّة العبادة شكلٌ من أشكال الحريّة الدينيّة. وفي غالبيّة بلداننا، تضمن الدساتير هذه الحريّة وإن كانت بعض القوانين والممارسات، السائدة في بعض الأماكن، تحدّ من تطبيق هذه الدساتير.

أمّا الشكل الآخر للحريّة الدينيّة فهو حريّة الضمير المبنيّة على حريّة الشخص في الاختيار. وإنّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الصادر سنة 1948، يؤكّد في المادّة 18 على هذه الحريّة التي صدّقت عليها معظم دول منطقتنا. وهذه الحريّة لا تعني البتّة النسبيّة التي تضع جميع الاعتقادات على قدم المساواة، بل هي نتيجةٌ لواجب كلّ واحد في اتّباع الحقيقة، باختيارٍ ثابتٍ من ضميره، ولاحترام كرامة كلّ شخص. والكنيسة تسعى مع جميع ذوي الإرادة الحسنة إلى تعزيز التعدّديّة ضمن المساواة. وإنّ التربية على هذا الأمر لإسهامٌ كبيرٌ في تقدّم البلد الحضاريّ في سبيل توفير المزيد من العدالة والمساواة في الحقوق.

تتضمّن الحريّة الدينيّة أيضًا حقّ إعلان الإيمان الخاص كحقٍّ وواجب لكلّ دين. وإنّ الإعلان المسالِم يختلف كثيرًا عن الاقتناص المدان من قبل الكنيسة بشدّة، تحت أيّ شكلٍ من أشكاله. وبحسب موسوعة ويكيباديا، تأتي كلمة الاقتناص من اللفظة اليونانيّة في معناها الدينيّ “بروزيليتُس” أي القادم حديثًا (إلى بلدٍ ما). أمّا في العهد الجديد، فهذه اللفظة تُستخدم عادةً لتعني القادم حديثًا من الوثنيّة والمعتنق للتوحيد اليهوديّ ومن ثمّ المسيحيّ (مت 23، 15؛ يو 12، 20؛ أع 2، 10) فالاقتناص يعني إذن موقف أولئك الذين يسعون إلى خلق “حديثي القدوم”، أي منضوين جدد إلى الإيمان. وقد امتدّ هذا المعنى ليشمل أيضًا الغيرة المبذولة في سبيل ضمّ أشخاصٍ إلى مذهبٍ من المذاهب. وترتدي هذه اللفظة في أيّامنا صبغةً سلبيّة في استخدامها في مجالي الأنشطة السياسيّة والدينيّة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا المعنى ينطبق على هذه الأنشطة عندما تسعى بالوسائل الفاسدة والسيّئة، وعندما تستغلّ سلطتها أو ثروتها أو قدرتها لجذب منضوين جدد إليها. أمّا إعلان الكنيسة للبشرى فهو، على عكس هذه الأنشطة، إعلان مسالِمٌ وتقديم هادئ للإيمان بيسوع المسيح.

المسيحيّة وتطوّر الإسلام المعاصر

ابتداءً من السبعينات، تبيّن لنا تعاظم الإسلام السياسيّ في المنطقة، وذلك من خلال تيّاراتٍ دينيّةٍ مختلفة. وهذا التعاظم يؤثّر في الوضع المسيحيّ في العالم العربيّ حين يسعى إلى فرض نمط عيشٍ إسلاميّ على جميع المواطنين، وحين يلجأ في بعض الأحيان إلى بلوغ ذلك بالعنف. وهذا الأمر يشكّل تهديدًا للجميع ولذا بات علينا جميعًا أن نجابه معًا هذه التيّارات المتطرّفة.

الهجرة

إنّها أحد أكبر التحدّيات التي تواجه الحضور المسيحيّ في بعض بلدان الشرق الأوسط. وهذا الموضوع الذي يثير قلقًا مشتركًا عند جميع الكنائس، لا بدّ وأن يؤخذ بعين الاعتبار ضمن مشاوراتٍ مسكونيّة. وإنّ أسباب هذه الظاهرة المقلِقة الأساسيّة تكمن في الأحوال الاقتصاديّة والسياسيّة، وفي تعاظم التطرّف، والحدّ من الحريّات، وتقلّص مجال المساواة التي تفاقمت كثيرًا بسبب الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، والحرب في العراق. وقد بات الشباب والنخبة المثقفة والناس الميسورون أوّل الذي يغادرون المنطقة فيحرمون الكنيسة والبلاد من الطاقات الثمينة حتّى صارت الهجرة ظاهرةً شاملة تطال المسيحيّين والمسلمين على حدّ السواء. الهجرة تحرم كنائسنا وبلداننا من العناصر الهامّة والمعتدلة. وقد يشكّل هذا الأمر موضوع حوارٍ رصينٍ وصريح مع المسلمين للتباحث في أسباب الهجرة ولا سيّما المسيحيّة.

إنّ الهجرة حقّ طبيعيّ وموضوع اختيارٍ حرٍّ من قبل الأشخاص والأسر، ولا سيّما أولئك الذين يواجهون ظروفًا قاسية. ولكن واجب الكنيسة يقتضي منها أن تشجّع أبناءها على البقاء كشاهدين ورسل وبناة سلامٍ وسعاة هناءةٍ في أوطانهم. ويتوجّب على الرعاة أن يثيروا وعي أبنائهم في ما يختصّ بدعوتهم ورسالتهم ودورهم التاريخيّ في أوطانهم لأنّهم مولجين بحمل رسالة المسيح إلى بلدانهم حتّى في الظروف الصعبة والاضطهادات. إنّ غيابهم قد يصيب المستقبل في العمق. فلا بدّ لهم إذن من أن ينهلوا أسباب عيشهم الشجاع والفرِح لمسيحيّتهم في إيمانهم العميق. وإنّه من الضروريّ التحاشي عن كلّ أنواع الخطابات الانهزاميّة والمشجِّعة على الهجرة وكأنّها الخيار الأفضل.

في المقابل، يجب تحسين الظروف التي تشجّع على خيار البقاء. ويتوجّب على المسؤولين السياسيّين تثبيت السلام والديمقراطيّة والإنماء لتأمين جوٍّ من الطمأنينة والاستقرار. والمسيحيّون مدعوّون مع جميع ذوي الإرادة الحسنة إلى لالتزام الفاعِل في تحقيق هذا الهدف. وإنّ تحفيز السلطات الدوليّة على الإسهام في تحقيق النموّ في بلداننا قد يساعد كثيرًا في هذا المجال.

لقد أبرز العديد من مداخلات الآباء قيمة العلاقات الجيّدة التي تربط الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة في بلدان الهجرة بالكنيسة اللاتينيّة المحليّة كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميريكيّة، وأوقيانيا، وأوستراليا، والعديد من البلدان الأوروبيّة. يطرق المسيحيّون القادمون من الشرق أبواب قلوب إخوتهم وأخواتهم في الغرب، ويثيرون وعي ضميرهم المسيحيّ. وإنّ كنائسنا تعبّر عن امتنانها الكبير لكنائس البلدان المضيفة للعون الثمين التي تقدّمه للمؤمنين المهاجرين. وقد لفت آباء السينودس الانتباه إلى وجوب إطلاع مسيحيّي الغرب على الأسباب التي تحمل ألوف المسيحيّين، بل الملايين منهم، على مغادرة الشرق الأوسط. ومن المستحسن تعيين نائبٍ بطريركيّ شرقيّ لتنسيق العمل الراعويّ في لخدمة أبناء كنيسته المنتشرين في العالم.

على الكنيسة المضيفة أن تساعد المهاجرين في تأمين البنى الأساسيّة كالرعيّة والمدرسة ومركز اللقاء وغيرها من الوسائل الضروريّة. وهذا يقتضي قيام بنى خاصّة لاستقبال المهاجرين، وإحاطتهم ضمن الأطر الاجتماعيّة والحضاريّة، ومرافقتهم. وإنّ معظم الأبرشيّات المضيفة قد أوجدت تدابير راعويّة مناسبة لاستقبال المهاجرين، وأعدّت جانبًا خاصًّا فيها للجماعات الشرقيّة. وإنّنا نقدّر تقديرًا كبيرًا هذا الاهتمام المبارك، وهذه التضامن الذي من خلاله يعبّر المسيحيّون الغربيّون عن مساندتهم لمسيحيّي الشرق الأوسط.

وإنّ هذه الكنائس المضيفة مدعوّةٌ، في مجالي الأنظمة والممارسات الأسراريّة، لأن تتعرّف على لاهوت الشرقيّين وتقاليدهم وتراثاتهم وأن تحترمها لأنّ مهمّاتها ودورها تقوم على مرافقة المهاجرين المثقّلين بذكريات الأحداث الأليمة والمهينة والمسيئة، لكي يتمكّنوا من الانخراط في مسيرة مغفرةٍ ومسامحة. ولذلك تسعى هذه الكنائس لدى حكوماتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الاحترام والكرامة وحفظ حقوق الشخص البشريّ والأسرة، التي لا بدّ وأن تبقى متّحدة وأن تجد المستلزمات الضروريّة لحياةٍ كريمة ترضي الله.

ترغب كنائس شمالي إفريقيا في التعاون مع كنائس الشرق الأوسط من خلال تواجد كهنةٍ عرب لدعم الحوار مع المسلمين لأن كنيسة المغرب تعيش في إطارٍ تعدّديّ ومسكونيّ مرضٍ.

وقد قدّمت الكنائس اللاتينيّة في الخليج شرحًا عن الحالة المعقّدة والخاصّة التي تواجهها والتي تحملها على تبنّي بعض البنى وأسلوبًا راعويَّا قد يبدو محصورًا. ولكنّها تؤكّد القيام بما في وسعها للاستجابة إلى احتياجات المهاجرين الكثيرة ضمن حدود الإمكانات المدنيّة والدينيّة الصعبة.

لقد ذكّر آباء السينودس مرارًا وبإلحاح بالحاجة إلى امتداد سلطان البطاركة الشرقيّين على أبناء كنائسهم المتواجدين خارج رقعة كنيستهم البطريركيّة ذات الشرع الخاص. وهم يتمنّون بحرارةٍ التحوّل من السلطان المكانيّ إلى السلطان الشخصيّ. أجل، إنّ حصر سلطان البطاركة بأبناء كنيستهم ذات الشرع الخاصّ أمر منطقيّ، ولكنّ إن هو وُضع في الإطار الشخصيّ لا المكانيّ. فكيف يكونون “أبًا وزعيمًا” لأشخاصٍ لا تخضع لسلطانهم؟ إنّ مثل هذا الامتداد يصدر من همٍّ راعويّ لتأمين الخدمة اللازمة للمؤمنين الشرقيّين في بلاد الانتشار لأنّ الشركة هي صلةٌ شخصيّة يحييها الروح القدس. وهذا المنحى بالغ الخطورة في الحوار المسكونيّ والمسيرة نحو الوحدة التامّة.

تشكّل الهجرة أيضًا سندًا هامًّا للأوطان والكنائس. ولذلك لا بدّ لكنيسة الوطن الأم من أن تجد الوسائل الكفيلة بضمان الروابط الوثيقة مع المؤمنين المهاجرين، وتأمين الرعاية الروحيّة لهم من خلال توفير الليتورجيا بحسب الطقس الخاصّ بأبناء الكنائس الشرقيّة المتواجدين على أرضٍ لاتينيّة.

وإنّ بيع الممتلكات في الوطن الأمّ أمر مؤسف حقًّا لأنّ الحفاظ عليها أو اقتناءها حافزٌ للعودة. فالأرض تثبّت وتقوّي الهويّة والانتماء اللذين يستلزمان بدورهما التمسّك بالأرض. وعلى عاتق الجماعات المهاجرة والمنتشرة تقع مسؤوليّة تشجيع الحضور المسيحيّ في الشرق وتدعيمه في سبيل تقوية شهادته، ومساندة قضاياه، لأجل خير الوطن العامّ. ولا بدّ للتديبر الراعويّ من أن يُعنى أيضًا بالهجرة داخل البلد الواحد.

هجرة مسيحيّين من العالم إلى الشرق الأوسط

تعرف بلدان الشرق الأوسط ظاهرةً جديدة وخطيرة ألا وهي ظاهرة وفود الكثير من العمّال الإفريقيّين والآسيويّين إليها، وغالبيّتهم من النساء. ويجد هؤلاء أنفسهم في محيطٍ إسلاميّ غالب، وفي بعض الأحيان، قد لا يتمكّنون من ممارسة شعائرهم الدينيّة. ولذلك يشعر الكثيرون منهم بأنّهم مهملين ومعرَّضين لشتّى أنواع الاستغلال وسوء المعاملة، في حالاتٍ من الظلم، وخرق القوانين والمعايير الدوليّة حتّى عمد بعضهم إلى تغيير اسمه ليكون مقبولاً، أولينال المزيد من العون.

ينبغي على كنائسنا أن تبذل المزيد من الجهد في مساعدة هؤلاء من خلال تأمين الاستقبال اللائق لهم، ومرافقتهم، واحتضانهم الإنسانيّ والروحيّ والاجتماعيّ. ففي كلٍّ من أوطاننا، لا بدّ وأن تسعى كنائسنا الكاثوليكيّة إلى إعداد تدابير راعويّة خاصّة بهؤلاء ضمن خطّة متناسقة بين الأساقفة والجمعيّات الرهبانيّة والمؤسّسات الاجتماعيّة والجمعيّات الخيريّة. وهذا الأمر يتطلّب كذلك تعاونًا بين السلطات الكاثوليكيّة المحليّة والسلطات الكنسيّة في البلدان الأم.

ثالثًا: جواب المسيحيّين في حياتهم اليوميّة

إنّ شهادة المسيحيّين، في مستوياتها المختلفة، تقدّم جوابًا أساسيًّا على هذه التحدّيات في الأوضاع التي يعيشون فيها. وإنّ تحسين هذه الشهادة باتّباع الربّ يسوع بثبات واجبٌ مطلوبٌ من الجميع، إكليروسًا، رهبانيّاتٍ، جمعيّاتٍ ومعاهد ومؤسّساتٍ للحياة الرسوليّة وعلمانيّين، كلٌّ وفق دعوته الخاصّة. وإنّ تنشئة الإكليروس والعلمانيّين، والوعظ والتعليم المسيحيّ، لا بدّ وأن تُسهم في تعميق الإيمان وتثبيته، وأن تقود إلى وعي حقيقة الدور والرسالة في المجتمع بصفتها تعبيرًا عن هذا الإيمان وشهادةً له. ولذلك لا بدّ من تحقيق تجدّدٍ كنسيّ يقوم على التوبة والتطهّر والتعمّق الروحيّ وتحديد أوليّات الحياة والرسالة.

ينبغي على الكنائس أن تبذل جهدًا خاصًّا في البحث عن الكوادر اللازمة وتدريبها تدريبًا مناسبًا لتكون مثالاً في الشهادة وعضدًا لإخوانهم وأخواتهم، ولا سيّما في أوقات الشدّة. ويجدر بنا تنشئة كوادر تعمل على تقديم المسيحيّة أوّلاً للمسيحيّين الذين لا يرتادون الكنائس بانتظام أو يبتعدون عنها، ومن ثم لغير المسيحيّين. وليكن التركيز على نوع الكوادر هذه أكثر منه على عددها. وإنّ التنشئة المستمرّة أمر ضروريّ. كما ينبغي الاهتمام بشكلٍ خاصّ بالشباب، قوّة الحاضر وأمل المستقبل. ولا بدّ كذلك من تشجيع المسيحيّين على الانخراط في المؤسّسات العامّة لبناء المجتمع.

إنّ الخطر الذي يهدّد مسيحيّي الشرق الأوسط لا يأتي فقط من أنّهم أصبحوا أقليّة، ولا من التهديدات الخارجيّة، بل يأتي خصوصًا من ابتعادهم عن حقيقة إنجيلهم وإيمانهم ورسالتهم. وإن ازدواجيّة حياتهم أشدّ خطرًا عليهم من أيّ تهديدٍ آخر. فمصيبة الإنسان الحقيقة ليست كامنة في الألم الناجم عن تحدّيات رسالته، بل من فقدانه الرسالة، هذا الفقدان الذي يؤدّي إلى ضياع المعنى والهدف في الحياة. إن جواب المسيحيّ، ولا سيّما في الظروف الصعبة والمأساويّة، لا بدّ وأن يصدر من خلال الالتزام الراعويّ، وأعمال المحبّة، والمبادرات الثقافيّة والتربويّة ذات القيمة العظمى. والكثير من الأمثلة يبيّن مثل هذا الالتزام في تركيا وأماكن أخرى.

الفصل الثاني: الشركة الكنسيّة

أوّلاً: الاشتراك في السرّ الفصحيّ: موت المسيح و قيامته

إنّ سرّ الكنيسة هو في هويّتها بصفتها “جسدٍ للمسيح”. فالكنيسةُ هي في الأصل إتحادٌ مع يسوع المسيح: “إثبتوا فيّ، كما انا ثابتٌ فيكم… أنا هو الكرمة، وأنتم الأغصان” (يو 15, 4-5). “فمن أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيّ وثبتُّ أنا فيه” (يو 6, 56). المسيح “هو رأس الجسد أي رأس الكنيسة” (كول 11، 8). إنه يوحّدنا بفصحه: وعلى جميع الأعضاء أن يجتهدوا في التشبّه به ” حتى يُصوَّر المسيحُ فيهم ” (غلا 4، 19). فمن أجل هذا الهدف دخلنا نحن في أسرار حياته… مرتبطين بعذاباته كما يرتبط الجسد بالرأس، متّحدين بآلامه لكي نتّحد بمجده” (نور الأمم، 7). فهو الذي يهتم بنموِّنا لكي يجعلنا ننمو نحوه (أنظر كول 2 ، 9)، هو رأسنا (أنظر أفس 4، 1 – 16). فالمسيح يضع في جسده، أي الكنيسة، المواهب والخدمات التي من خلالها نتعاون بعضنا مع بعض على طريق الخلاص. فالمسيح و الكنيسة هما إذن ” المسيح بكلّيته”. والكنيسة هي واحدة مع المسيح (تعليم الكنيسة الكاثوليكية، 787-795).

إنّ نبع الشركة ومثالها ليسا سوى الحياة الثالوثيّة في الله، الآب والابن والروح القدس. واشتراك المعمَّدين بالشركة الثالوثيّة يخلق الشركة بين الأشخاص والجماعات. إن الكنيسة الجامعة هي شركة كنائس. فالكنيسة تحقّق الشراكة بالسرّ الفصحيّ، سرّ موت المسيح وقيامته. فالشركة تعيش بالعمق الوَحدة في التنوّع، والتنوّع في الوَحدة. وهذا الأمر يساعد على اكتشاف جمال التقاليد العريقة لكنائسنا، في شركة عميقة تحترم الغنى الخاصّ بكلٍّ منها.

الشركة هي الحاجة الأولى في واقع الشرق الأوسط المعقّد، وهي الشهادة الأفضل في مجتمعاتنا. “بدون الشركة لا توجد شهادة” (البابا بندكتس 16). إنّها الشركة التي تربطنا بالكنيسة الجامعة هي شركة إيمان ومحبّة. وعلينا أن نعمِّق إكليزيولوجيا الشركة التي سوف تساعدنا أيضًا في الحوار المسكونيّ، وفي الحوار بين الأديان. يلزمنا أن نقدّر وحدة الكنيسة تقديرًا أكبر، وأن نحسن فهمها، وأن نمارسها ممارسةً أفضل. فمن الضروريّ أن ننشر مفهوم الكنيسة ” الشركة” في التعليم المسيحيّ، وفي العظات، وفي تنشئة الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين. فلا بدّ وأن تكون الشركة أوّلاً علائقيّة قبل أن تصبح فعليّة. ولذلك علينا أن نربّي على هذا المعنى العميق للشركة الروحيّة و للإنتماء إلى الكنيسة الواحدة.

ثانيًا: الاشتراك في سرّ الكنيسة: الواحدة، المقدّسة، الجامعة، الرسوليّة

1- الشركة داخل الكنيسة الكاثوليكيّة

“الشركة” بين الكنائس هي الهدف الأوّل و المهمّة الأولى لهذا السينودس وهي قائمة وتتغذّى من كلمة الله، والأسرار ولاسيّما العماد والإفخاريستيّا، والاتحاد مع أسقف روما، خليفة بطرس. فنحن أوّلاً أعضاء في جسد المسيح نفسه، وفي الكنيسة نفسها، ومدعوون إذن الى تعاونٍ أوسع، وإلى اسلوب حياة متضامنة ومُحبّة وأخويّة. على الرعاة أن يساعدوا المؤمنين في معرفة التنوّع المتعدّد في الكنيسة وتقديره ومحبّته و عيش جماله ضمن الوحدة والمحبّة. علينا أن نبشّر ونعلم معنى الكنيسة الواحدة، في الكنائس والمدارس والإكليريكيّات، وفي التعليم المسيحيّ، وفي بيوت التنشئة، و في الحركات وفي جميع مؤسّسات كنائسنا. وإنّ استعمال وسائل الإعلام ضروريّ في هذا المجال ومفيدٌ جدًا.

لا بدّ وأن تبدأ الشركة داخل كلّ كنيسة ذات شرعٍ خاص. من أجل ذلك يجب تعزيز بنى الشركة في السينودس البطريركيّ داخل كلّ كنيسة. فالتعبير الحسّي عن هذه الشركة يكون بالتضامن بين الأعضاء، وبالمشاركة في الخيرات بين الأبرشيات. ومن المحبَّذ إقامة بنى شركة في سبيل قيام مشاريع راعويّة مشتركة من مثل إنشاء إكليريكيّة واحدة متعدّدة الطقوس في البلد نفسه، أو قيام عملٍ راعويّ مشترك في منطقة واحدة من أجل الشبيبة، والتعليم المسيحي، والعائلة، ومجالاتٍ أخرى متعدّدة. لقد دعا البابوات والكرسي الرسوليّ الرهبانيّات، والجمعيّات، والحركات الآتية من الغرب إلى اعتماد لغة البلاد التي يمارسون فيها رسالتهم، وطقسها، وليتورجيّتها، وحثّوهم على الاندماج الكامل في عملها الراعويّ المشترك. مثل هذا الأمر كفيلٌ بتأمين انثقاف أفضل في التراث الروحيّ والآبائيّ والليتورجيّ والثقافيّ واللغويّ للبلاد، في سبيل تقوية الشركة والشهادة. ولذا عليهم أن يتجنّبوا بعنايةٍ التفرّد في عملهم كجماعة.

إنّ الأوضاع الصعبة الراهنة تشكّل حافزًا لاندماجٍ أكبر بين الجماعات المسيحيّة، ولتخطي كلّ أنواع المذهبيّة، وتقديم إيجاباتٍ إيجابية وبناءة حول التحديّات الكبيرة والخطيرة. فالمذهبيّة والتعلّق المتطِّرف بالعرق قد يحوّلان كنائسنا إلى أماكن منغلقة ويطويانها على ذاتها. والكنيسة العرقيّة أو الوطنيّة عائق أمام عمل الروح وتناقضٌ مع الرسالة الجامعة للكنيسة. ولكي تتوحّد جميع كنائس منطقتنا، علينا التفكير معًا والعمل لإيجاد حلولٍ لمشاكلنا المشتركة، من مثل تطبيق شرعة حقوق الإنسان ومواضيع أخرى دقيقة. وعلى الجماعات الكاثوليكيّة أن تتعاون فيما بينها. لذلك نحثّ على عقد اجتماعات دوريّة بين أساقفة منطقتنا. و يمكن لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك أن يدرس هذا الموضوع في اجتماعه القادم، وأن يحدّد الموعد والمكان والمساهمة الماديّة للأعضاء. ثمثل هذه الاجتماعات وسيلةٌ قويٌة لعملٍ راعويّ مشترك في المنطقة، ممّا يجعل مجلس البطاركة أكثر حضورًا وفعاليّة. وعلى لجنة متابعة السينودس أن تسهر على تطبيق مقرّراته في حياة كنائسنا. ونأمل أن تكون على تواصل مع الأب الأقدس والكرسي الرسوليّ.

يجب علينا تشجيع العلاقات بين الكنائس، ليس فقط بين كنائس الشرق الأوسط ذات الشرع الخاصّ، ولكن أيضًا بين الكنائس الشرقيّة والكنيسة اللاتينيّة في بلاد الانتشار، وذلك ضمن وحدةٍ ثابتة مع الأب الأقدس، والكرسي الرسوليّ، والسفراء البابويّين. إن شركتنا مع الكنائس الغربيّة لها جذور تاريخيّة عميقة. فأوروبا أخذت إيمانها من كنائس الشرق ( أع 16، 9-10)، كما استوحت الحياة الرهبانية عندها من الحياة الديريّة في الشرق الأوسط. واليوم يستقبل الغرب في أيّامناجماعات المهاجرين من الشرق الأوسط ويرافقهم، سواءٌ أكانت هذه قائمة منذ زمنٍ بعيد أو قريب. و نحن لهم من الشاكرين. ومن أجل شركة أفضل، يجب تأمين معرفة أساسيّة عند الإكليروس اللاتينيّ في الغرب للاّهوت الأسراريّ وسرّ الكنيسة كما تفهمه الكنائس الشرقيّة. ولا بدّ كذلك من إطلاع المؤمنين اللاتين على واقع هذه الكنائس وتاريخها.

نأمل أيضًا أن يشارك البطاركة، بصفتهم “آباء ورؤساء” الكنائس ذات الشرع الخاصّ، ولأنّهم يشكّلون جزءًا من جامعيّة الكنيسة الكاثوليكيّة، كأعضاء بحكم القوّة في المجمع الانتخابيّ الذي ينتخب الحبر الأعظم.

2- الشركة بين الأساقفة والكهنة والمؤمنين

تتحقّق الشركة ظاهريًّا و عمليًّا أوّلاً داخل كلّ كنيسة. ولذلك علينا أن نتذكر قبل كلّ شيءٍ أنّها لا تقوم إلاّ على الوسائل الروحيّة: الإفخارستيا، والصلاة، وكلمة الله. إنّ مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة تحدّد بنى الشركة بشكلٍ واضح جدًا. فلنبدأ بالتعرّف عليها ووضعها بأمانةٍ موضع التنفيذ. فمن المحبَّذ خلق مجالس راعويّة بين الكنائس المختلفة. ومن المهم جدًا تقدير دور العلمانيّين، رجالاً ونساءً، وإشراكهم في حياة الكنيسة ورسالتها. فليصبح هذا السينودس بالنسبة إليهم وإلى الكنيسة جمعاء ربيعًا روحيًا ورعويًا واجتماعيًا حقيقيًّا. وعلينا أن نقوّي التزام العلمانيّين في عمل الكنيسة الراعويّ المشترك. وعلى المرأة، المكرّسة أو العلمانيّة، أن تجد مكانها و رسالتها الخاصّة بها.

كذلك يجب تشجيع الشركة الكنسيّة بين رجال الإكليروس. توجد جمعيات صداقة خاصّة لمثل هذا النوع من الشركة، وروحانية مشتركة، ومن الواجب دعمها وتقويتها. إنّ خدمة الكهنة ضمن فريقٍ واحدٍ يبدو أمرًا صعبًا، ولكن يجب أن لا نيأس. لقد اقترح أحد آباء سينودسنا إقامة “بنك كهنة”، أو منظّمة ” كهنة بلا حدود” في سبيل الاستجابة حاجات الكنائس التي ينقص فيها الكهنة، في روحٍ من الشركة. ويمكن القيام بالأمر نفسه بالنسبة إلى العلمانيين أيضًا، على أساس الكهنوت العام الذي يشترك فيه كلّ مسيحيّ. فالمؤمنون في كنيسة الله ينتظرون من الرعاة ومن الأشخاص المكرَّسين، و مسؤولي النشاطات الراعوية، حياةً أكثر انسجامًا مع الجذور الإنجيلية. فمن دون إشعاع القداسة هذا، تبقى حياتهم وأعمالهم عقيمة لأنّهم قبل كلّ شيء شهودٌ وإيقونات حيّة للمسيح.

أمّا بالنسبة إلى الرهبان والراهبات، والأشخاص المكرّسين، والحركات الكنسيّة، فمن الواجب علينا أن نستقبلهم، وأن نشجّعهم، وأن نغذّيهم روحيًّا، وأن نُشركهم أكثر في حياة الكنيسة ورسالتها. يجب أن لا نخاف من الأوضاع الكنسيّة الجديدة ولا العمل على التخلّص منها فهي بمثابة موهبة ثمينة وضرورية من عمل الروح القدس في الكنيسة وفي عالم اليوم. علينا أن نعيد اكتشاف قيمة الحياة الرهبانيّة والتوحّديّة وكنوزها، فهي انطلقت من أرضنا، وتشجيع جماعات الحياة التوحديّة أينما وجدوا. فبالصلاة، يمكننا أن نهيء الأرض لعمل الروح لكي تنبت الحياة التوحديّة حيث لا وجود لها بعد. إنّ الجماعات الرهبانيّة الموجودة في بلادنا تقدّم خدمةً ثمينة لكنائسنا إن هي أخذت المبادرة لإقامة جماعاتً في أماكن جديدة وبلادٍ أخرى. إنّ الحياة الرهبانيّة و التوحديّة هي بمثابة الروح في الكنيسة.

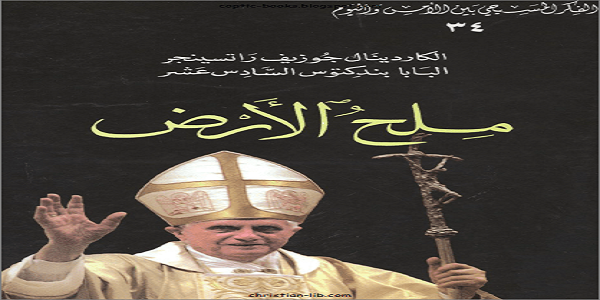

3- شركة مع الكنائس والجماعات الكنسيّة : المسكونيّة

“ليكونوا واحدًا… لكي يؤمن العالم” (يو 17، 21). يتوجّب على تلاميذ المسيح، اينما وجدوا، أن يتمّوا صلاة المسيح هذه. فانقسام المسيحيّين يتعارض مع إرادة المسيح، ويشكل شكًّا وعائقًا أمام البشارة والشهادة. الرسالة والعمل المسكونيّ مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطًا وثيقًا. والكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسية تتشاركان في الكثير من الأمور لدرجةٍ دفعت البابوات، بولس السادس، ويوحنا بولس الثاني، وبندكتوس السادس عشر إلى الكلام عن “وحدةٍ شبه تامّة” مع هذه الكنائس. ولذا علينا اللتركيز عل ى ما هو مشترك أكثر منه على الاختلافات، كما يجب تسليط الضوء على ما تمّ تحقيقه من إيجابيات في المجال المسكوني وتعميمه. وفي الوقت نفسه، علينا أن نقوم بفحص ضميرٍ صادق حول ما تخاذلنا عن القيام به: جهدٌ صادق وضروري لتخطي الأحكام المسبقة، وتفهّم أكبر، وسعي إلى شركة كاملة في الإيمان والأسرار والخدمة الرئاسيّة. على هذا السينودس أن يعمل في سبيل الشركة والوحدة مع الكنائس الأرثوذكسيّة الشقيقة والجماعات الكنسيّة. “إنّ انقسامات المسيحيّين تناقض جوهر الكنيسة نفسه، وتشكّل حجر عثرة أمام الرسالة” (الرسالة الخامسة لبطاركة الشرق الكاثوليك حول العمل المسكونيّ). أمّا على المستوى الرسميّ، فقد قام الكرسي الرسوليّ بمبادراتٍ نحو كنائس الشرق، بالتعاون مع الكنائس الكاثوليكيّة. ولا بدّ من أن نُطلع عليها جميع المسيحيين في بلادنا للإفادة الجمّة، ووسائل الإعلام تستطيع مساعدتنا في هذا المجال.

الكتاب المقدس، كلمة الله، هو ثمرة حوار بين الله و البشريّة، وهو المرجع الأوّل للحوار مع المسيحيّين الآخرين، ومع المؤمنين من الديانات الأخرى، أي حوار الااحترام، والحياة والمحبّة، حوار الحاضر والمستقبل المشترك. لقد تمّت الإشارة إلى أنّ العمل المسكونيّ يمرّ حاليًا في أزمة. ولكن، من جهة أخرى، لا يمكننا إغفال الخطوات الإيجابيّة المهمّة التي تحقّقت إلى الآن، بعمل الروح القدس ونعمته، فهي مدعاةٌ للثقة والأمل، وحافزٌ لإلتزام أكبر، على ضوء كلمة الله. فمن الضروريّ جدًا أن يكون العمل المسكونيّ هدفًا أوّلاً في المجالس الأسقفيّة. لقد اقترحنا إنشاء لجنةٍ مسكونيّة في مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك. و يُستحسن استعمال وسائل الإعلام من أجل تعزيز العمل المسكونيّ وإحيائه. كما يمكننا التفكير بإنشاء وسائل إعلام مسيحيّة مسكونيّة ودعمها. كما يبدو من المفيد جدًا عقد مؤتمر مسكونيّ خاصّ بكلّ بلد، من أجل القيام بدراسة مشتركة لنتائج السينودس وتوصياته وندائه.

إنّ العمل المسكونيّ يفترض سلوكًا مناسبًا: الصلاة، والتوبة، والقداسة، والاشتراك في الكنوز الروحيّة والمواهب، في جوٍّ من الاحترام والصداقة والمحبّة المتبادلة والتضامن والتعاون. فالوحدة هي قبل كل شيء عمل الروح القدس، وهبة من محبّة المسيح لكنيسته. ولا بدّ من تشجيع هذه الممارسات ومن دعم المواقف من خلال التعليم ووسائل الإعلام. ومن المستحسن إقامة لجانٍ محليّة للحوار المسكونيّ. كما أنّ دراسة تاريخ الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة، بالاضافة إلى تاريخ الكنيسة ذات التقليد اللاتينيّ، يتيح لنا توضيح الواقع والعقلية والرؤية المرتبطة بنشأة هذه الكنائس وتقاليدها.

يتوجّب علينا كذلك دعم المبادرات والبنى التي تعبّر عن الوحدة، كمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين. فلا بدّ من بذل الجهود الممكنة لإعادة إحياء مجلس كنائس الشرق الأوسط ومساعدته على إتمام رسالته. إنّ ” تنقية الذاكرة” خطوةٌ مهمّة في السعي نحو الوحدة الكاملة. ومن المفروض أن نتعاون معًا من أجل عمل راعويّ ونشاطات مشتركة، لأنّ التعاون في الدراسات البيبليّة واللاهوتيّة والآبائيّة والثقافيّة يقوّي روح الحوار. العمل المشترك قد يكون من خلال تنشئة خبراء في وسائل الإعلام يتكلّمون اللغات المحلّيّة. وفي البشارة والرسالة، نتحاشى بعناية عن كلّ أشكال الاقتناص، وكل الوسائل المناقضة للإنجيل. فإنّه لأمرٌ جيّدٌ أن نشجّع حوار الحياة في المجال المسكونيّ وذلك من خلال البحث المشترك عن سبل عيش الإيمان بطريقةٍ أفضل.

لقد تمّ الإعراب مرارًا عن الرغبة في توحيد تاريخ عيدي الميلاد والفصح بين الكاثوليك والأرثوذكس، وقد بات حاجةً راعويّة، بسبب الواقع التعدّدي في المنطقة، وبسبب تكاثر الزيجات المختلٍطة بين المسيحيين من انتماءات كنسيّة مختلفة. وهذا الأمر يشكّل أيضًا شهادةً قويّة للشركة… ولكن كيف نتوصّل إلى ذلك؟ كما تمّ الإعراب أيضًا عن الرغبة في توحيد النصّ العربيّ للصلوات الرئيسية، بدءًا من صلاة “الأبانا”. وقد طلب أحد الإخوة المراقبين إقامة “عيدٍ للشهداء” يحتفل به جميع المسيحيين، فلاقى طلبه استحسانًا. وكثير من آباء السينودس أشار إلى التأثير الإيجابيّ للمدارس والجامعات الكاثوليكيّة في الشرق الأوسط على العمل المسكونيّ، وعلى الحوار بين الأديان. وقد عبّر البعض منهم عن الرغبة بأن تشارك الكنائس الشرقيّة بالحوار المسكونيّ بين الكرسي الرسولي والكنائس الأخرى، على المستوى العالميّ، وأن تقدّم مساهماتها الخاصّة.

إنّ الحوار وسيلةٌ أساسيّة في العمل المسكونيّ، يتطلب موقفًا إيجابيًّا مبنيًّا على التفهّم، والإصغاء، والانفتاح على الآخر. وقد تُساعد هذه الأمور على تخطّي انعدام الثقة، وعلى العمل معًا في تعزيز القيم الدينيّة، والتعاون في مشاريع ذي فائدةٍ اجتماعيّة. فالمشاكل المشتركة يجب حلّها معًا.

وتبقى إعادة عماد الكاثوليك من قبل بعض الأرثوذكس سببًا للألم وإضعافًا للمسيرة نحو الوحدة. واننا نحثّ على التعاون المسكونيّ العمليّ من خلال الخدمة والمحبة. ونأمل بكتابة دليل للعمل المسكونيّ، يتناسب مع أوضاع المنطقة أو البلد. إنّ الحوار اللاهوتيّ وحوار الخدمة يستندان إلى الحوار الروحيّ وحوار الصلاة، و ينعكسان دائمًا في حوار الحياة. ونحن نتحاشى بعنايةٍ عن كلّ أنواع الاقتناص، ولا نلجأ إلى استعمال الوسائل المناقضة لروح الإنجيل. وقد نتمكّن من عقد بروتوكول بين الكنائس يُلزمها بالتحاشي عن كلّ أشكال الاقتناص.

بالصلاة والتفكير والدرس والانفتاح على عمل الروح القدس، نجيب على دعوة خادم الله البابا يوحنا بولس الثاني، في رسالته العامّة ” ليكونوا واحدًا” (25-5-1995)، الخاصّة باقتراح شكلّ جديد لممارسة الأوليّة، بحيث لا تُسيء إلى خدمة أسقف روما، نستلهمها من خبرة الألف الأول. فإذا رأى الأب الأقدس أنّ هذا الشكل ملائم، يمكنه تكليف لجنةٍ متعدّدة الاختصاصات لدراسة هذا الموضوع الحساس.

الفصل الثالث: الشهادة المسيحيّة

شهود القيامة والحبّ.

“ذلك الذي كان منذ البدء، ذاك الذي سمعناه، ذاك الذي رأيناه بأعينِنا، ذاك الذي تأمّلناه، ولمَسَتهُ يدانا، من كلمةِ الحياة … نبشِّرُكم بهِ”. الرسل، منذ نشأةِ الكنيسة، ومعهم وبعدهم، كلّ مسيحيّ، شهودٌ للقيامة والحبّ. وعلى مثال لقاء بولس الطرسوسيّ، اللقاء الشخصيّ مع القائم من الموت، لقاءٌ روحيّ ولكنّه حقيقي، يحوّل المسيحيّ إلى شاهدٍ حقيقيّ، مؤمن، حتى الشهادة الأسمى: الاستشهاد. بهذه التجربة، ينضمّ إلى الرسل والقدّيسين والشهداء عبر العصور.

إنّ القديس بولس يعدّدُ بعض المواقف اللازمة لكي يكون الإنسان شاهدًا حقيقيًّا للمسيح: “سيروا سيرةً ملؤها التواضع، الوداعة والصبر، محتمِلينَ بعضكم بعضاً في المحبّة، ومجتهدين في المحافظة على وحدةِ الروح برباط السلام (أف 4، 2-3). فقط عندما نبني علاقاتٍ شخصيّة جيّدة يمكننا البدء بالحديث عن يسوع المسيح وكلمته. دعونا نكون أوفياء لهذه النصائح التي يقدّمها لنا القديس بولس ونقبل الناس كما هم بحبِّنا لهم. إنَّ دور الكنيسة والمؤمنين النبويّ يحتاج إلى المزيد من التطوّر والتعمّق. وهو جزء أساسي من الإعلان والشهادة.

أوّلاً- التعليم المسيحيّ، شهادة وإعلان للكنيسة

1- تعليم مسيحيّ يناسب عصرنا، يقوم به أشخاص كفؤ

تشهد الكنيسة لربّها وتعلن ذلك في حياتها، وأفعالها، والتعليم المسيحيّ، وخاصة التربية على الإيمان وممارسة الأسرار. فالتنشئة الإيمانيّة الراسخ والحياة الروحيّة الناشطة هما أفضل ضمانة لتوطيد الهويّة المسيحيّة المنفتحة والمشعّة.

يجب أن يوجّه التعليم المسيحي إلى جميع الأعمار، إلى الأولاد، والشبيبة والبالغين. ويحب أن يكون معلِّمو التعليم المسيحي كفوئين ومؤهّلين لهذه الرسالة، بتدريبٍ مناسب، الذي يأخذ بعين الاعتبار، المشاكل والتحدّيات الراهنة. بعد إستعدادٍ جيِّد. يمكن للشباب أن يعلّموا التّعليم المسيحيّ لغيرهم من الشباب. وكذلك الأهل المؤهّلون يشاركون في نشاط التعليم الدينيّ في اسرتهم وفي الرعيّة. وللعائلة المسيحيّة دورٌ رئيسيّ في نقل الإيمان للأولاد. المدارس الكاثوليكية، الجمعيّات والحركات الرّسوليّة هي أماكن مثاليّة لتعليم الإيمان. لذلك يجب تدريب شعبنا على فهم العهد القديم، ضمن رؤية عمل الخلاص، وهذا سوف يساعدهم على تحاشي الوقوع في فخّ تسييسِ نصوص من الكتاب المقدّس.

يجب أن يكونَ التعليم المسيحيّ شاملاًً، يحتوي على التقليد، والحياة ، والحداثة بحسبِ التعليم الكاثوليكيّ، والحوار المسكونيّ، والحوار بين الأديان في الحقيقة والمحبّة. التعليم الدينيّ للأولاد، والشبيبة والبالغين، يحتاجُ إلى معالجة النقص في التنشئة المسيحيّة قبل المعمودية، الممنوحة الآن للأطفال. ولا بدّ من أن يكون متكاملاً مع التربية الإنسانيّة. تعليم الكنسية الاجتماعي ينقص في التعليم الدينيّ، وهو جزء لا يتجزّأ من تكوين الإيمان. والتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية وخلاصة تعليم الكنيسة الاجتماعيّ مصدران أساسيّان لملء هذا النقص. وإنّ راعويّة العائلة، والأطفالِ والشبيبة، لم تُعالَج معالجة كافية في هذا السينودس. مشكلة البدع تشكِّل تحدِّياً خطيرًا يهدِّد كنائسِنا. التعليم المسيحي ينبغي أن يهدف إلى تعزيز الإيمان في سياقنا الدينيّ والاجتماعيّ، ويجب وضعه معًا ضمن خطّة راعويّة مشتركة. ولا بدّ من إنشاء تعليم لمرحلة ما بعد المعموديّة لاستقبال الأشخاص الذين اعتنقوا المسيحيّة. التعليم المسيحي يجب أن يُقود إلى إلتزامٍ راسخ في مساعدة الفقراء والمعذّبين والمهمّشين.

من دون شهادة حياة، يبقى عمل معلّمي التعليم المسيحيّ عقيمًا. إنّهم قبل كلِّ شيءٍ شهود للإنجيل. التعليم المسيحيّ، يجبُ أن يُعزِّز أيضاً القيم الأخلاقية والاجتماعية، وحترام الآخر، وثقافة السلام واللا عنف، وأيضاً الالتزام بالعدالة. وندعو إلى التشجيع على الإيمان داخلَ الفرق الصغيرة أو الجماعات الصغيرة. وقد قيلَ أنَّ المسيحيين في الشرق، كهؤلاء الذين في الغرب، بحاجة إلى تبشيرٍ جديد، من أجلِ توبةٍ عميقة، وتجديدٍ على ضوء كلمة الله والإفخارستيّا.

يجب أن نشجِّع جميع المؤمنين، وخصوصًا الكهنة، والرهبان والراهبات، والمكرَّسين والمسؤولين عن العمل الراعويّ والرسالة، على الالتزام بتعليم الكنيسة، ودرس الوثائق التعليميّة، ضمن برنامجٍ موحّد. الشركة تتطلّبُ أيضاً، اجتماعات متكرّرة بين البطاركة، والأساقفة، والكهنة والعلمانيّين. الحياة الروحيّة ومسار الكنيسة الجامعة يجب ان يكون الهدف الرئيسيّ للنشئة. يجب أن نعطي المعموديّة معناها الحقيقيّ، وأن نعزّز قيم الإنجيل. النداء والدعوة إلى القداسة يجبُ أن يكونا في صميم التنشئة على الإيمان، في جميع المراحل، وفي جميع أشكال حياة المسيحيّين. يجبُ منح العائلة عنايةً خاصّة، بسبب خطر التزعزع ولكي نبعدها عن الرؤية النسبيّة الغربيّة وغير المسيحيّة التي بدأت تهيمن في منطقتنا. وعلينا أن نهتمّ بالعائلات المختلطة اهتمامًا خاصًّا. على كتب التعليم المسيحيّ أن تسدّ الثغرات وتصحح الأخطاء التي تمَّ العثور عليها. لوعلى العموم، لم يتمّ التطرّق إلى موضوع “أساليب التعليم المسيحي”.

إنّ استعمال الوسائل الحديثة للاتصال أمرٌ ضروريّ من أجلِ نقل الإيمان، والتّعليم الديني، والرسالة ونشر الإنجيل، والحركة العلميّة، والتنشئة على السلام، والعمل على التطوّر الكامل لمجتمعاتنا. إنَّّ وسائل الإعلام هي مكان شهادة للمسيح وللقيم المسيحيّة. إنّها تمثِّل ثقافةً جديدة للاتصال العالميّ، حقيقيّ ونظيف، متميِّز بأساليب وطرق جديدة للتفكير. وهي كاريوباغوس جديد للعالم المعولم. وينبغي توخي الحذر والتحاشي عن التأثيرات السلبيّة لوسائل الإعلام: التلاعب بالرأي العامّ، وازدهار البدع، والعنف ونشر المواد الإباحيّة ، والعلمانيّة التي تناهض الدين. وبالتالي، من الواضح أنّ استخدام وسائل الإعلام في كنائسنا، مع بعض الاستثناءات القليلة ، هي فرديّة وعلى مستوى بدائي، بسبب نقص الموارد الماليّة والمهنيّة. قد اقتُرِحَ تشكيل لجنة لتنشيط وسائل الاتصال في الشرق الأوسط وتنسيقها.

تحتاج كنائسنا إلى أشخاصٍ متخصّصين في هذه المجالات. ربما نتمكن من مساعدتهم على تدريب المزيد من الموهوبين، ومن ثم دمجِهم في هذا العمل. لكن سيكون من الضروريّ تدريب كهنة ورهبان، منذ الإكليريكيّة. وسائل الاعلام والاتصالات وسيلة قويّة لتعزيز التواصل إذ تجعل الكنائس في الشرق الأوسط والعالم أكثر إتِّحادًا من أي وقت مضى. ونأمل أن تستخدم تيلي باتشيه وكاتي أو وغيرها من وسائل الإعلام الكاثوليكيّة الترجمة العربيّة وأن تكرِّس فترات لبث برامج باللغة العربية، وأن تعزّز العلاقات بين الأديان. ومن الضروري وضع خطط ووسائل لتبليغ نتائج هذا السينودس وتنفيذ المقرّرات والتوصيات.

الليتورجيّا، قمّة الشركة والشهادة ومصدرهما

الليتورجيّا إعلان وشهادة مهمّة لكنيسة مصلّية، وليس مجرّد تمثيل. انها “القمّة التي تسعى إليها الكنيسة، وفي الوقت نفسه المصدر من حيث تأتي الفضائل” (الدستور الراعويّ في الليتورجيا، 10). في الكنائس الشرقيّة، القداس الالهيّ هو مركز الحياة الدينيّة ويلعب دورًا هامًّا في الحفاظ على الهويّة المسيحيّة، وتعزيز الانتماء إلى الكنيسة، وبث الحيويّة في حياة الإيمان. ويجب علينا المحافظة عليه وتربية على معنى القدسيّة، والرموز الدينيّة، والتدين الشعبيّ العميق والنّقي. من الضروري السهر على نقاوة الليتورجيا وكرامة الأماكن، والملابس والأشياء والكتب المقدسة. فالمسلمون أيضا شديدو الحساسيّة على القدسيّات.

كان هناك القليل من الكلام على تجديد الليتورجيّا، وهو أمرٌ مطلوب من قبل العديدين. يجب أن نعرف كيف نضمّ ” القديم إلى الجديد” (متى 13:51). التقليد أمرٌ ديناميّ ، يميل إلى الكمال، وذلك تماشيًا مع المتطلّبات الجديدة لتطوّر المجتمع (قداسة البابا بنديكتس 16). والمطلوب من الجماعات الرهبانية والحركات أن تتماشى مع ليتورجيّا البلد حيث تقوم باداء رسالتها. وقد ورد أيضًا رأي حول أنّ احتفال الكنيسة اللاتينية بالليتورجيّا باللغة العربيّة يجب أن يقتصر فقط على مؤمنيها. من المهّم والعاجل الاتفاق على نصّ عربيّ موحَّد لصلاة الأبانا ليُصار غلى استخدامها في الليتورجيّا، والاجتماعات ، والصلاة الخاصّة والعامّة.

العلاقات مع اليهود

المجمع الفاتيكاني الثاني: الأسس اللاهوتيّة للعلاقة مع اليهوديّة

يتطرّق بيان المجمع الفاتيكانيّ الثاني حول العلاقات مع الديانات غير المسيحيّة إلى العلاقة المتميّزة مع الديانة اليهودية.

تعليم الكنيسة الحاليّ

لقد جرت مبادرات حوار على مستوى الكرسي الرسوليّ، وعلى مستوى الكنائس المحلّيّة. وقد أرخى الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ بأثره على العلاقات بين المسيحيّين واليهود. وفي مناسبات عدّة ، أعرب الكرسي الرسوليّ بوضوح عن موقفه، لحثِّ كلا الشعبين على العيش بسلام، كلّ في وطنه مع حدود آمنة ومعترف بها دوليًّا. يرتكز الأمن المستدام على الثقة، ويتغذّى من العدالة والاستقامة. وعلينا أن نذكِّر الجميع بأن الحِوار السلميّ هو نتيجة الاعتراف الحقيقيّ والممارسة الفعليّة للحقوق والواجبات الخاصّة. وللصلاة من أجل أهمية كبرى.

الحوار مع اليهوديّة

ترفض كنائسنا معاداة السامية واليهوديّة. إنّ صعوبة العلاقات بين الشعبين العربيّ واليهوديّ سببها الصراع السياسيّ الحاليّ. ونحن نميّز بين الواقع الدينيّ والواقع السياسيّ. وعلى المسيحيّين أن يكونوا صانعي المصالحة والسلام القائمين على العدالة لكلا الطرفين. المبادرات الراعوية المحليّة التي تجري للحوار مع اليهوديّة، على سبيل المِثال، إقامة صلاة مشتركة في معظمها من المزامير، وقراءة الكتاب المقدس والتأمل في نصوصه يخلق جوًّا ملائمًا لطلب السلام معًا، والمصالحة، والغفران، وتحيسن العلاقات. مبادرات أخرى تحقّق شيئًا من الحوار بين المؤمنين أبناء الأديان الإبراهيمية الثلاثة.

على النِّيابة من أجل المسيحيين الناطقين بالعبريّة مساعدة المجتمع العبريّ على فهمٍ أعمق ومعرفةٍ أفضل للكنيسة وتعاليمها. وهي أيضا مؤهّلة للتعاون في الخدمة الرعائية للمؤمنين الكاثوليك الناطقين باللغة العبرية، والمهاجرين. هذا يُعزز التواجد السلميّ للمسيحيين في الأراضي المقدّسة. التفسير المغرض لبعض الآيات من الكتاب المقدس يبرّر أو يشجع على اللجوء إلى العنف. قراءة العهد القديم، والتعمّق في معرقة التقاليد اليهوديّة يساعد على فهم أفضل للدين اليهوديّ، ويوفّر أرضية مشتركة لدراسات رصينة، ويسهم في فهمٍ أفضل للعهد الجديد والتقاليد الشرقيّة. وفرص أخرى للتعاون تبرز في الواقع الراهن. هناك حاجة أيضًا للحوار على المستوى الأكاديميّ. من هنا تبرز الحاجة إلى الاتصال والتعاون بين معاهد التنشئة. وللمدارس الكاثوليكية دورٌ اساسيّ في التنشئة على الاحترام المتبادل والسلام.

4- العلاقة مع المسلمين

إنّ بيان المجمع الفاتيكانيّ الثاني “في العلاقات الديانات غير المسيحيّة” يضع حجر الأساس لعلاقات الكنيسة الكاثوليكيّة مع المسلمين. ففيه نقرأ: ” تنظر الكنيسة بتقديرٍ إلى المسلمين الذين يعبدون الله الأحد، الحيّ القيّوم، الرحمان الجبّار، الذي كلّم الناس” (رقم 3). وبعد المجمع، جرت لقاءات عديدة بين ممثلين عن كلا الديانتين. وفي مطلع حبريته، أعلن البابا بندكتوس السادس عشر: “لا يمكن حصر الحوار الدينيّ والثقافي بين المسيحيين والمسلمين واعتباره خيارًا عابرًا. فهو في الواقع ضرورة حيويّة، يتعلق بها بشكل كبير مستقبلنا” (اللقاء مع ممثّلي الجماعات الإسلاميّة في كولونيا،20-8-2005).

إنّ للقاءات الحوار التي يرعاها المجلس البابويّ للحوار بين الأديان أهميّة بالغة، وهي توصي بإقامة لجانٍ محليّة للحوار الدينيّ. فمن الضروريّ إعطاء المركز الأول لحوار الحياة، الذي يقدّم مثالاً للشهادة صامتة وبليغة، ويكون أحيانًا الوسيلة الوحيدة لإعلان ملكوت الله. وحدهم المسيحيّون الذين يقدّمون شهادةً لإيمانٍ أصيل، مؤهّلون لإقامة حوارٍ دينيّ يكون جديرًا بالثقة. من هنا حاجتنا إلى تثقيف مؤمنينا على الحوار. هذا ويمكن للمسيحيين الشرقيين أن يساعدوا مسيحيي الغرب للدخول بشكل أعمق في لقاء بنّاء مع الإسلام.

إن أسباب نسج الروابط بين المسيحيّين والمسلمين متعددة. فالجميع شركاء في المواطنة، يتقاسمون اللغة والثقافة عينهما، وكذلك الأفراح والمعاناة. زد على ذلك أن المسيحيين يحملون رسالةً للعيش كشهودٍ للمسيح في مجتمعاتهم. هذا وقد وجد الإسلام منذ نشأته جذورًا مشتركة مع المسيحيّة واليهوديّة. من هنا ينبغي إيلاء الأدب العربيّ المسيحيّ قيمةً أكبر، واستخدامه كمصدر إثراء في الحوار مع المسلمين.

إن قربنا من المسلمين قد تمتّن عبر أربعة عشر قرنًا من الحياة المشتركة، بما في ذلك الصعوبات، ولكن أيضًا الكثير من الإيجابيات. فلكي نتمكّن من إجراء حوارٍ مثمر، يجب على المسيحيين والمسلمين التعرّف بعضهم على بعض بشكلٍ أفضل. كيف لا، وهم يتقاسمون الأركان الخمسة الرئيسة. ثم إن هناك العديد من المبادرات التي تشهد على إمكانية اللقاء والعمل على أساس القيم المشتركة (السلام والتضامن ومكافحة العنف). هذا ولقد أُتي على ذكر العديد من الأمثلة التي تصف مبادراتٍ ناجحة أو واعدة في ما يخصّ الحوار والعمل المشترك بين المسيحيين والمسلمين؛ في سوريا ولبنان والأرض المقدسة ومصر كما وفي أماكن أخرى. لذلك ينبغي علينا تشجيع الأنشطة المشتركة في المجالات الثقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة والتربويّة. وهنا تأتي الأهمية القصوى لمؤسّساتنا التربويّة، التي تفتح أبوابها للجميع، منشّئة بذلك على الصداقة والعدالة والسلام. كذلك فإن الحركات الكنسيّة تقدّم مساهمة قيّمة في هذا المجال. فالله المحبّة يحب المسلمين. ولكن ربما يتعيّن علينا إيجاد لغة لاهوتيّة جديدة للتعبير عن هذا السر وجعله أكثر منالاً، تسهم فيه بقوّة شهادة حياتنا. ومن هنا تأتي أهمية حوار الحياة، أو حوار الجوار.

لقد أُتي غالبًا على ذكر الحوار مع المسلمين وعلى التوصية به وتشجيعه. فالحوار هو التعبير عن شركة أبناء الله. ونحن جميعا نسكن الأرض ذاتها، بيت الله نفسه. بل ولقد تمّ التأكيد على أنه لا سلام بدون الحوار مع المسلمين. والقديس فرنسيس، في لقائه مع الملك الكامل في مصر عام 1219، يعطينا مثالاً على الحوار عبر اللاعنف وحوار الحياة. إن الكنائس الشرقيّة هي الأكثر أهليّة للحوار الدينيّ مع المسلمين. وهذه وظيفة تقع على كاهلها من جراء طبيعة تاريخها وحضورها ورسالتها. كما أنّه قد يزيد الاتصال مع المسلمين من تعلّق المسيحيين بإيمانهم ويسهم في تعميقه وتطهيره. وإن كلا الطرفين يثمّنان بشكلٍ متبادل قداسة الحياة؛ فالعلاقة الحقيقيّة مع الله لا تحتاج إلى شكلٍ دينيّ صاخب، بل إلى قداسة أصيلة. وإنهم لمحترَمون ومكرَّمون أولئك الأشخاص المتديّنون بعمق، وهم في الواقع مرجع مشترك وضمير للمجتمع. هذا وتفترض العلاقة مع المسلمين حياةً روحية عميقة، فإن لم نكن منفتحين على الله، فكيف يمكننا الانفتاح على البشر؟

إن من واجبنا تربية مؤمنينا على الحوار الدينيّ، وعلى قبول التعدديّة الدينيّة، وعلى الاحترام والتقدير المتبادلين. من هنا فإنه لا بد وأن تواجَه، من كلا الطرفين، الأحكامُ المسبَقة الموروثة من تاريخ الصراعات والمجادلات، وأن يتم توضيحها وإصلاحها. ففي الحوار هناك ركائز مهمّة كاللقاء، واستقبال اختلاف الآخر، والمجانيّة والثقة، والفهم المتبادل، والمصالحة، والعدل، والمحبة. الحوار مفيد لخدمة السلام والحياة وهو يناهض العنف. الحوار طريق اللاعنف، والمحبة هي أكثر ضرورة وجدوى من المجادلات. فيجب عدم مجادلة المسلمين بل محبتهم. وقبل أن نتقارع على ما يفرّقنا، فلنتواءم على ما يوحّدنا، وخصوصًا في ما يتعلق بالكرامة الإنسانيّة وبناء عالمٍ أفضل. من هنا ينبغي تجنّب أيّ عملٍ مستفزٍّ أو هجوميّ أو مهين، وكلّ ما هو ضد الإسلام.

ينبغي للحوار، ليكون أصيلاً، أن يتمّ في الحقيقة. فالحوار هو شهادة في الحقيقة والمحبّة. من هنا يجب قول الحقّ والتعبير عن الصعوبات والمشاكل بصدقٍ وبطريقة محترمة ومحبّة. فإن كان الحوار لا يُحدّ – ويجب أن يبقى كذلك – فربما لكي يُطلق مرحلة جديدة من الصراحة والاستقامة والانفتاح. وإن ذلك لضروري بقدر ما هي الدعوة الإسلاميّة فاعلة أكثر فأكثر في الغرب. علينا أن نعلن رؤيتنا المختلفة للحقيقة، وأن نعالج برصانةٍ وموضوعيّة المسائل المتعلقة بكرامة الإنسان، وبالعدل وقيم الحياة الاجتماعيّة اللائقة والتبادل (تجدر الإشارة إلى الحاجة لتوضيح هذه اللفظة الأخيرة بحسب بعض المداخلات). في هذا كلّه، لا بدّ لنا من أن نأخذ بعين الاعتبار أيضًا، أنّ هناك في الإسلام تياراتٌ مختلفة من حيث التعليم والممارسة. فهناك الأصوليّون، والتقليديّون المسالمون وهم الأكثرية، الذين يجعلون من الإسلام إيمانًا ومقياسًا أعليين، وليس عندهم مشكلة في العيش مع غير المسلمين، وهناك أخيرًا المسلمون المعتدلون، المنفتحون على الآخر، وهم بالأحرى يشكّلون النخبة. لقد اقترح أحدهم أن لا نقتصر على التيارات الحاليّة المعتدلة في الإسلام، بل أن نتعامل أيضًا مع الأصوليين والمتطرّفين الذين يمارسون تأثيرًا هائلاً على عامّة الناس.

إن الحريّة الدينيّة هي أساس العلاقات السليمة بين المسلمين والمسيحيين، ويجب أن تكون موضوعًا رئيسيًا في الحوار الدينيّ. لقد جرى التمنّي أن يُوضع المبدأ القرآني “لا إكراه في الدين” موضع التنفيذ. هناك من الآباء السينودسيّين من أتى على الحديث ععلى ضغوطات وتضييق على الحرية، وعن أعمال عنف، وعن استغلال العمّال المهاجرين في بعض البلدان. بيد أن أحدًا لم يأت على ذكر الآيات القرآنية التي يستند عليها المتطرّفون ليبرّروا مواقفهم وأعمالهم العنيفة. لكن هذا ليس في الواقع إلا دلالة على موقف الرعاة المحمود في النظر إلى ما يوحّد ويلقي السلام أكثر من النظر إلى ما يفرّق. في الحوار مع المسلمين، لا بد من درس إعادة قراءة “الأحاديث” الداعية إلى العنف، المرتبطة بسياقٍ تاريخي ولّى، وحلّ بدلا منه سياقٌ حالي قائم على احترام الحقوق البشريّة.

علينا جميعا العمل معًا في سبيل تحويل العقليّات والذهنيّات ومواقف الطائفيّة إلى ذهنيّة حياة وعمل من أجل الخير العام. ومثل هذا الأمر يحتاج إلى طول أناة، حيث أن للطائفيّة جذورها البنيويّة العميقة، التي تعود إلى صيغ “أهل الذمّة” و”الملّة”. إن الحوار كفيلٌ بأن يمنع حالة الحذر والخوف، الواحد من الآخرين.

على المسيحيين أن يتمسكوا في جذورهم بشكل أفضل في مجتمعاتهم، وأن لا يستسلموا لتجربة الانطواء على الذات لأنّهم باتوا أقلية. عليهم العمل معًا من أجل تعزيز العدالة والسلام والحرية وحقوق الإنسان وحماية البيئة وقيم الحياة والعائلة. أما المشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة، فلا بدّ من معالجتها، لا على أنها حقوق للمسيحيين تجب المطالبة بها، بل على أنها حقوق شاملة يدافع عنها المسيحيون والمسلمون معًا من أجل الخير العام. علينا الخروج من منطق الدفاع عن حقوق المسيحيين لنلتزم في العمل على خير الجميع. في هذا المنظور، يتلقف الشبان أمر القيام بأعمالٍ مشتركة بسخاء وأريحية. ولمواجهة المشاكل الحاليّة الملحّة، مثل الحرية، والمساواة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والاغتراب والهجرة، ونتائج العولمة، والأزمة الاقتصاديّة، والعنف والتطرّف، والحياة، فلا غنى عن التعاون جنبًا إلى جنب مع جميع ذوي الإرادة الصالحة.

إنّه لمن الضروريّ تنقية الكتب المدرسيّة من كلّ حكم مسبق على الآخر، ومن كل إهانة أو تشويه. ويجدر بالأحرى السعي لفهم وجهة نظر الآخر، محترمين في الوقت عينه ما يحمله من معتقدات وممارسات مختلفة. فلتُثمّن المجالات المشتركة، وخصوصا على المستوى الروحيّ والأخلاقيّ. إن العذراء مريم هي نقطة التقاء عظيمة الأهمية. وإن ما جرى في لبنان في الآونة الأخيرة من إعلان يوم البشارة عيدًا وطنيًّا هو لعمري مثال مشجّع. فالدين بنّاء للوحدة والتناغم، وهو تعبير عن الشركة بين الأشخاص ومع الله.

5- معًا نبني حاضرة المشاركة

ثمّة تحدّيان أساسيّان، لا بدّ لمواطني بلادنا جميعًا من مواجهتهما معًا، وهما السلام والعنف. فأوضاع الحروب والنزاعات التي نعيشها تولّد العنف، كما يجري استثمارها من قبل الإرهاب العالميّ والتيّارات والحركات المتطرِّفة في المنطقة. فالغرب بات مطابِقًا للمسيحيّة، وخيارات دوله تُنسب إلىلكنيسة، والحال أن حكّامه في اليوم الحاضر علمانيّون، ومعارضون أكثر فأكثر لمبادئ الإيمان المسيحيّ. لذا فمن المهمّ شرح هذا الواقع، إضافةً إلى معنى العلمانيّة الإيجابيّة التي تميّز بين الدين والسياسة. في هذا السياق، يغدو من واجب المسيحيّ ومنرسالته أن يقدّم القيم الإنجيلية ويعيشها.

ينبغي تثقيف مسيحيينا بشكل جيد ليُعمّقوا وعيهم للدعوة المسيحيّة ويعزّزوه، فدعوة الكنيسة هي الخدمة.

كما أن الشهادة ليست أسلوبًا لتجنّب الإعلان الصريح، ولا هي مجرد تقديم المثل الصالح (معنى مختزل)، بل هي الحياة في الحقّ. من هنا ضرورة عيش حياةٍ مسيحيّة صميمة. فعلينا الشهادة عبر الحياة في كل لحظة، من غير توفيقيّة ولا نسبيّة، بل بتواضعٍ واحترام، وبصدقس ومحبّة. “يا طبيب اشفِ نفسك” (لو 4، 23)؛ علينا أولاً أن نتعافى، لنتمكّن من عكس نور المسيح.

إنّ المحبّة المجانيّة للإنسان هي شهادتنا الأهمّ في المجتمع. والكنيسة الكاثوليكيّة تقدّم شهادةً بليغة وقيّمة من خلال أعمالها العديدة ومؤسّساتها التربويّة والخيريّة، الصحيّة والتنمويّة الاجتماعيّة. فهذه المؤسّسات مُقدَّرة للغاية، يرتادها جميع المواطنين بدون تمييز في الدين أو الانتماء، وهي تساعد بشكل عظيم على هدم جدران الحذر والرفض. هذا وإنّ الكنيسة تولي اختياراتها التفضيلية لخدمة الأكثر فقرًا. إنّنا بقدر ما نعي دعوتنا المسيحيّة في المجتمع، فبالقدر عينه نضحي قادرين على أن نُظهر ونشعّ قوة الإنجيل، المقتدرة، التي يمكنها أن تحوّل المجتمع البشريّ، اليوم أيضًا. إنّ الإرشاد الرسوليّ “رجاءٌ جديد للبنان” الذي أصدره خادم الله البابا يوحنا بولس الثاني في 10-5-1997، هو دليلٌ واقعي من أجل الشهادة المسيحيّة في المدينة، فيجب إذن تقديره حق قدره وتجسيده في الحياة وخصوصًا في لبنان.

علينا أن نقطع معًا، مسلمين ومسيحيين، الطريق المشترك. على الرغم من المفاهيم المختلفة للإنسان ولحقوقه وللحرية، يمكننا أن نجد معا أسسًا واضحة ومحدّدة لعملٍ مشترك من أجل خير مجتمعاتنا وبلداننا. إن الحقوق الإنسانيّة هي الأرضيّة المشتركة التي لها الحظ الأوفر في توحيدنا من أجل دراسة رصينة وعمل مشترك. كما أن الحوار سيكون مثمرًا مع أشخاص ملتزمين في الدفاع عن الحقوق الإنسانيّة، وعن الأخلاق المؤسَّسة على مبادئ الطبيعة البشريّة، وعن العائلة والحياة والدولة المدنية. فلنشجّع هذا التيار من الأشخاص المعتدلين والشرفاء. إذ لا بدّ لنا من السهر المتبادل واحدنا على خير الآخرين؛ ولنشيّد معًا “حاضرة المشاركة”.

لا بد هنا من التنويه إلى أنه لم يتم التطرّق إلا في ما ندر، إلى الأمور التالية : طرق التعليم المسيحيّ، تجديد الحياة الليتورجيّة، الحداثة، المساهمة النوعيّة التي لا غنى عنها للمسيحيّ، مستقبل المسيحيين في الشرق الأوسط.

الخلاصة

أيّ مستقبل لمسيحييّ الشرق الأوسط

“لا تخف أيها القطيع الصغير” (لو 12، 32)

إن الظروف الحاليّة هي مصدر صعوباتٍ وهموم. ولكن إذ يحيينا الروح القدس ويقودنا الإنجيل، فإننا نواجهها في الرجاء والثقة البنويّة بالعناية الإلهيّة. إننا اليوم “قِلّة باقية”، بيد أنه يمكن لسلوكنا وشهادتنا أن تجعل منّا حضورًا له وزنه. فينبغي لنا أن نضطلع بدعوتنا ورسالتنا في الشهادة، خدمةً للإنسان وللمجتمع ولأوطاننا.

يتوجّب علينا أن نعمل يدًا بيد لنحضّر للشرق الأوسط فجرًا جديدًا. وفي هذا لسنا متروكين لحالنا؛ فصلاة جميع أخواتنا وإخوتنا في سائر أصقاع الأرض وتفهّمهم ومحبتهم تؤازرنا. لقد أتاح لنا هذا السينودس أن نشعر بذلك بشكلٍ ملموسس جدًّا، وكما قال ممثّل مجلس أساقفة أوقيانيا (أستراليا ونيوزلندا): “نريد أن يعلم أخوتنا وأخواتنا في الشرق الأوسط أننا نثمّن الشركة معهم، وأننا نلتزم في البقاء متضامنين معهم، في الآمال والآلام، وأننا سنسندهم من خلال الصلاة والدعم العمليّ في التحدّيات التي يواجهونها اليوم”.

يعلّمنا الإيمان كذلك بأنّ الرب نفسه يرافقنا، وأن وعده لا يني يبقى حاضرًا أبدًا: “أنا معكم طول الأيام وإلى انقضاء الدهر” (مت 28، 20). فالله هو سيّد التاريخ (عظة قداسة البابا بندكتس السادس عشر في القداس الافتتاحيّ، في 10.10.2010). والآن، وقد شارف السينودس على الختام، فإنّ العمل الحقيقيّ سيبدأ من خلال إعلان وإيصال جميع ما قدّمه لنا هذا المجمع، والتنفيذ العمليّ لجميع توجيهاته وتوصياته، ومن خلال بنى ملائمة، والمتابعة الدوريّة لهذا العمل، عبر عملٍ راعويّ منسّق، فنجني بفضل عمل نعمة الروح القدس ثمارًا وفيرة. “فالرجاء لا يُخيّب صاحبه، لأن محبة الله قد أُفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وُهِب لنا” (رو 5، 2-5).

“لا تخف أيها القطيع الصغير”، يقول لنا ربّنا. وكي نجيبه يلزمنا المزيد من الإيمان والشركة والمحبة. وهذه ستجلب معها النعمة والقوة والسلام والفرح ودعوات كثيرة مكرّسة وقداسة. لنبتهل إلى أمنا العذراء مريم، المكرّمة والمحبوبة للغاية في كنائسنا، أن تشكّل قلوبنا على غرار قلب ابنها يسوع. ولنقبل دعوتها: “مهما قال لكم فافعلوه” (يو 2، 5).