رسالة البابا فرنسيس في الذكرى المئوية السادسة عشرة لوفاة القديس إيرونيموس

نقلا عن الفاتيكان نيوز

30 سبتمبر 2020

“إنَّ إيرونيموس هو مرشدُنا إما لأنّه يقودُ كلَّ قارئٍ إلى سِرِّ يسوع، أو لأنّه يأخُذُ على عاتقه بصورةٍ مسؤولةٍ وبشكلٍ منهجيِّ الوساطةَ التفسيريّةَ والثقافيّةَ اللازمةَ لقراءةٍ صحيحةٍ ومثمرةٍ للكتابِ المقدّس” هذا ما كتبه قداسة البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة الذكرى المئوية السادسة عشرة لوفاة القديس إيرونيموس

تحت عنوان “محبة الكتاب المقدّس” صدرت ظهر الأربعاء رسالة البابا فرنسيس بمناسبة الذكرى المئوية السادسة عشرة لوفاة القديس إيرونيموس كتب فيها حبُّ الكتابِ المقدس، حبٌّ حيٌّ وعذْبٌ لكلمةِ الله المكتوبة، هذا هو الإرثُ الذي تركَهُ القديس إيرونيموس للكنيسة، من خلال حياتِه وأعمالِه. إنَّ العباراتِ التي تستخدِمُها الليتورجيا في ذكرى عيدِه تقدّم لنا مفتاحَ قراءةٍ لا غِنى عنه لكي نفهمَ، في الذكرى المئويّةِ السادسةَ عشرةَ لوفاتِه، شخصيَّتَه الجليلة في تاريخِ الكنيسة ومحبَّتَه الكبيرةَ للمسيح. ويتفرَّعُ حبُّه مثلَ النهر إلى عِدّةِ فروع، في دراساتِه، فهو باحِثٌ لا يَكِلّ، ومترجِمٌ، ومفسِّرٌ، وعالمٌ متعمِّقٌ، مُولَعٌ بنشرِ الكتابِ المقدس. وهو شارِحٌ دقيقٌ لنصوصِ الكتاب المقدس، ومدافِعٌ متحمِّسٌ ومهاجِمٌ عنيفٌ أحيانًا، للدفاعِ عن الحقيقةِ المسيحيّة. وهو ناسكٌ وزاهدٌ متشدِّدٌ، بالإضافة إلى كونِهِ مرشدًا روحيًّا خبيرًا في عطائِه وحنانه. اليومَ، بعد ألفٍ وستِّمِئةِ سنة، تبقى صورتُه ذاتَ آنيّة كبيرةٍ لنا نحن مسيحيِّي القرنِ الحادي والعشرين.

تابع الأب الاقدس يقول في الثلاثين من أيلول سبتمبر من عام ٤٢٠، أنهى إيرونيموس حياتَه الأرضيَّةَ في بيتَ لحم، في الجماعةِ النُّسكيةِ التي أسَّسَها بالقربِ من مغارةِ الميلاد، مُودِعًا نفسَه إلى الرّبّ الذي بحَثُ عنه دائمًا، وعرَفَه في الكتابِ المقدس. هو نفسُه الذي التقاه ديّانًا فيما قبل، في رؤيا، وهو مصابٌ بحُمَّى، ربما في الصومِ الكبيرِ عام ٣٧٥. في هذا الحدَثِ، الذي شكّل نقطةَ تحوُّلٍ حاسمٍ في حياتِه، ولحظةَ توبةٍ وتغيُّرٍ في توَجُّهِهِ، شعرَ وكأنّه يُجَرُّ أمام الديّان: “عندما سُئِلتُ عن حالتي، أجَبتُ أنّي مسيحي. لكن المترَئِّسَ قال: أنت تكذِب! أنت تابعٌ لشيشرون (Cicero)، لستَ مسيحيًا”. في الواقع، كان إيرونيموس قد أحبَّ منذ صغرِهِ جمالَ وصفاءَ النصوصِ الكلاسيكيَّةِ اللاتينية، بالمقارنةِ مع أسفارِ الكتاب المقدس التي بدَتْ له، في البدايةِ، خَشْنةً لا-نحويّة، وجافّةً جدًا لذوقِه الأدبيِّ الرفيع.

أضاف البابا فرنسيس يقول حملَه ذلك الحدَثُ على اتخاذِ قرارِه لتكريسِ نفسِه بصورةٍ كاملةٍ للمسيح ولكلمتِه. واجتهدَ كلَّ حياتِه لكي يجعلَ الرسائلَ الإلهيّةَ أقربَ إلى الفَهم، وذلك من خلال عملِه الدَّؤُوبِ كمترجمٍ وشارح. لقد شكّل ذلك الحدَثُ بدايةَ توجُّهٍ جديدٍ حاسمٍ في حياته: صارَ خادمًا لكلمةِ الله، وكأنّه مُغرَمٌ “بجسد الكتاب المقدس”. وهكذا، في البحثِ المستمِرِّ الذي ميَّزَ حياتَه، زاد اهتَمامًا لدراستِه في شبابِه وللتنشئةِ التي تلقَّاها في روما، وأعادَ ترتيبَ معارفِه، في سبيلِ خدمةٍ ناضجةٍ لله وللجماعةِ الكنسيّة. لهذا السبب، دخلَ القديس إيرونيموس بكلِّ جدارةٍ بينَ الشخصيّات الكبيرةِ في كنيسةِ العصور الأولّى، في الفترة التي عُرِفَت بالعصر الذهبيّ لآباءِ الكنيسة، وكانَ فيها جسرًا حقيقيًّا بينَ الشرقِ والغربِ. كانَ في فترةِ شبابِه صديقًا لروفينُس من أكويليا، والتقى أمبروزيوس، وله مراسلة كثيفة مع أوغسطينوس. وعَرَفَ في الشرقِ غريغوريوس النازيانزي، وديديموس الأعمى، وإبيفانيوس من سلامينا. وفي تقليد الأيقونات المسيحي يُصوَّر على الدوام مع أوغسطينوس وأمبروزيوس وغريغوريوس الكبير، بين أربعة من أكبر ملافنة الكنيسةِ الغربيّة.

تابع الحبر الأعظم أرادَ أسلافي مِن قبلُ أن يذكروا شخصيَّتَه في ظروفٍ مختلفة. لقرن خلا، في مناسبةِ الذكرى المئويّةِ الخامسةَ عشرةَ لوفاتِه، كرَّسَ البابا بندكتس الخامسَ عشَر له رسالةً بابويةً عامّة، بعنوان “الروح البراقليط” Spiritus Paraclitus (١٥ سبتمبر/أيلول ١۹٢٠)، قدّمه فيها للعالَمِ على أنه “المعلِّمُ الأكبرُ في شرحِ الكتابِ المقدس”. في الآونةِ الأخيرة، قدَّم البابا بندكتس السادسَ عشر شخصيَّتَه وأعمالَه في تعليمين متتاليَيْن. والآن، في الذكرى المئويةِ السادسةَ عشرةَ لوفاته، أوَدُّ أنا أيضًا أن أذكُرَ القديس إيرونيموس واقترح مجدّدًا آنيّة رسالتِه وتعاليمِه، انطلاقًا من محبتِهِ الكبيرةِ للكتاب المقدس. بهذا المعنى، يمكنُنا أن نربِطَه بصورةٍ مثاليّةٍ، كدليلٍ أكيدٍ وشاهدٍ مميَّزٍ، مع الجمعيّةِ الثانيةَ عشْرَةَ لسينودس الأساقفة، المخصَّصةِ لكلمةِ الله، ومع الإرشادِ الرسولي “كلمةُ الله” Verbum Domini، لسلفي البابا بندكتس السادسَ عشر، والذي صَدَرَ في عيدِ القديس في الثلاثين من أيلول سبتمبر عام ٢٠١٠.

أضاف البابا فرنسيس يقول قضى القديس إيرونيموس حياتَه ومسيرتَه الشخصيّةَ على دروب الإمبراطوريةِ الرومانية، بين أوروبا والشرق. وُلِدَ حوالي سنة ٣٤٥ في ستريدون، الواقعةِ على الحدودِ بين دالماسيا وبانونيا، في منطقةِ كرواتيا أو سلوفينيا اليوم. وتلقَّى تربيةً متينةً في عائلةٍ مسيحية. وفقًا للعُرفِ السائدِ في ذلك الوقت، قبِلَ سرَّ المعمودية، في سِنِّ الرُّشد، في السنواتِ التي كانَ فيها في روما طالبًا في علمِ البلاغة، بين سنة ٣٥٨ و ٣٦٤. في هذه الفترةِ الرومانيّةِ على وجهِ التحديد، أصبح قارئًا لا يرتوي للنصوصِ اللاتينيةِ الكلاسيكية، التي درسَها على يدِ أشهَرِ أساتذةِ علمِ البلاغةِ في ذلك الوقت. بعد الانتهاء من دراسته، شرعَ في رحلةٍ طويلة إلى بلادِ الغال، أوصلَتْه إلى مدينةِ تْرِير الإمبراطورية، اليوم في ألمانيا. وهناك تعرّف، لأوّل مرة، على الخبرةِ النُّسكيَةِ الشرقيّةِ التي نشرَها القديس أثناسيوس. وهكذا نضجَتْ فيه رغبةٌ عميقةٌ رافقَتْه إلى أكويليا حيث بدأ فترةَ حياةٍ مشترَكةٍ مع بعضِ أصدقائِه، “جوقةِ المبارَكين”. نحوَ عام ٣٧٤، مرَّ بأنطاكية وقرَّر الانعزال في صحراءِ خالكيذا، ليحقِّقَ، بشكل أكثر جذريّة، حياةَ زُّهد، خصَّص فيها فسحة كبيرةً لدراسةِ لغاتِ الكتابِ المقدس، أولًا اليونانية ومن ثّم العبرية. وطلب من أخٍ يهودي، صار مسيحيًا، أن يعلِّمه، فمهَّدَ له معرفةَ اللغةِ العبريّةِ الجديدة والأصواتِ التي يسمِّيها الأحرفَ “الحادّة والحلقيّة”.

تابع الأب الأقدس يقول اختارَ إيرونيموس الصحراءَ والحياةَ النُّسكيّةَ وعاشَها بأعمقِ معانيها: فهي مكانٌ للاختياراتِ الوجوديّةِ الأساسيّة، والحميمة، واللقاءِ مع الله. فيها، من خلال التأملِ والتجاربِ الداخلية والجهادِ الرّوحي، توصَّلَ إيرونيموس إلى معرفةِ ضعفِه، وإلى وعيٍ أكبر لحدوده وحدودِ غيرِه، وأدرك أهميَّة الدموع. في الصحراء، شعرَ بحضورَ الله الملموس، وأهميّةَ علاقةِ الإنسان به، وبتعزيتِه الرحيمة. في هذا الصدد، أَوَدُّ أن أذكرَ حكايةً من تقليدٍ منحول. سألَ إيرونيموس الرّبَّ يسوع: “ماذا تريدُ منّي؟”. أجاب يسوع: “لم تُعطِني بعدُ كلَّ شيء”. “لكن، يا ربّ، أعطيتُكَ هذا وهذا وهذا…” – “ينقُصُ شيءٌ واحد” – “ما هو؟” – “أعطِني خطاياك حتى أُسَرَّ بمغفرتِها مرةً أخرى”. نجد إيرونيموس مرّةً ثانيةً في أنطاكية حيث سيمَ كاهنًا على يدِ الأسقف باولينُس. ثم نجدُه في القسطنطينية، حوالي سنة ٣٧۹، حيث التقى غريغوريوس النازيانزي، وواصلَ دراستَه، وكرّسَ جَهدَه لترجمةِ مؤلَّفاتٍ شهيرةٍ من اليونانية إلى اللاتينية (عظات أوريجانُس وكتاب التاريخ لأوسابيوس)، وتشرّب روحَ المجمعِ الذي أقيم في تلك المدينة سنة ٣٨١. في هذه السنوات، ظهر شغَفُه وعطاؤُه في الدراسة. إنّه القلَقُ المبارك الذي أرشدَه وجعلَه دؤوبًا وشغوفًا في البحث: “كنتُ أشعرُ أحيانًا باليأس، واستسلمْتُ عدّةَ مرّات. ثم كنتُ أعودُ بقرارٍ عنيدٍ إلى التعلُّم”. وقد قادَتْني “البِذرَةُ المرّةُ” في هذه الدراساتِ إلى قَطفِ “الثمار اللذيذة”.

أضاف الحبر الأعظم يقول في سنة ٣٨٢، عادَ إيرونيموس إلى روما، ووضعَ نفسَه تحتَ تصرُّفِ البابا دامازُس الذي قدَّرَ صفاتِه العديدة، وجعلَه معاونًا قريبًا له. وهنا بدأ إيرونيموس حياةَ نشاطٍ متواصلٍ من غيرِ أن يُهمِل البُعدَ الروحي: على تلّةِ الأفَنتِين في روما، وبفضلِ دعمِ بعضِ النساءِ الأرستقراطيّات الرومانياتِ الراغباتِ في خياراتٍ إنجيليةٍ جذريّة، مثل مارسيلا وباولا وابنتها أوستوكيو، أنشأ جماعةً تهتمُّ بالقراءةِ والدراسةِ الدقيقةِ للكتاب المقدس. فكانَ مفسِّرًا ومعلِّمًا ومرشِدًا روحيًّا. في هذا الوقتِ قامَ بمراجعةِ الترجماتِ اللاتينيّة السابقةِ للأناجيل، وربما أيضًا أجزاءَ أخرى من العهدِ الجديد، وواصلَ عملَه كمترجمٍ لعظاتِ أوريجانُس وشروحاتهِ للكتابِ المقدس، وبدأ بمراسلاتٍ عديدة، وواجَهَ المؤلِّفين الهراطقة علانيَةً، أحيانًا بغضبٍ ومبالغة، ولكنْ كانَت تحرّكه على الدوام الرغبة الصادقة في الدفاعِ عن الإيمانِ الحقيقيِّ وعن وديعةِ الكتاب المقدس. انتهَتْ هذه الفترةُ المكثَّفةُ والمفيدةُ بوفاةِ البابا دامازُس. وأُجبِرَ إيرونيموس على مغادرةِ روما، وإذ تبعَه أصدقاءٌ وبعضُ النساءِ اللواتي رغِبْنَ في مواصلةِ الخبرةِ الروحيّةِ ودراسات الكتابِ المقدس التي كانوا قد بدؤوا بها، غادرَ إلى مصر – حيث التقى العالِمَ اللاهوتيَّ الكبير ديديمُس الأعمى – ثم توجَّهَ إلى فلسطين، واستقرَّ نهائيًا في بيت لحم سنة ٣٨٦، حيث استأنفَ دراساتِه اللغوية، مرتكزًا على الأماكنِ نفسِها التي كانَتْ مسرحًا لتلك الروايات.

تابع الأب الأقدس يقول ظهرَت أهميّةُ الأماكنِ المقدَّسةِ في حياتِه في اختيارِه أن يعيشَ في فلسطين، منذ سنة ٣٨٦ حتى وفاته، وفي خدمتِه للحُجّاج. وفي بيتَ لحم بالتحديد، المكانِ المميَّزِ بالنسبة له، بالقُربِ من مغارةِ الميلاد، أسَّسَ ديرَيْن “توأمَيْن”، للرجالِ والنساء، وهيّأَ أماكنَ لاستقبالِ الحجّاجِ الذين كانوا يأتون إلى الأماكنِ المقدسة، فأظهرَ سخاءه في استضافةِ القادِمين إلى تلك الأرضِ، لرؤيةِ ولمسِ أماكنِ تاريخِ الخلاص. وهكذا جمعَ بينَ البحث الثقافي والبحث الروحي. في الاصغاءِ إلى الكتابِ المقدس، وجدَ إيرونيموس نفسَه، ووجهَ الله وإخوتَه، ونَقَّى حبَّهُ للحياةِ الجماعيّة. من هنا جاءَتْ رغبتُه في أن يعيشَ مع الأصدقاء، كما فعلَ عندما كانَ في أكويليا، وأن يؤسّسَ جماعاتٍ رهبانيّة، متَّبِعًا المثَلَ الأعلى للحياةِ الرهبانيّة الجماعيّةِ الذي يعتبرُ الديرَ “مكانَ تدريبٍ” لتنشئة أشخاص “يعتبرون أنفسَهم أدنى من الجميعِ لكي يكونوا أوائلَ بينَ الجميع”، سعداءَ في الفقر، وقادرين على أن يعلِّموا بأسلوبِ حياتِهم الخاصّ. في الواقع، يعتقد إيرونيموس أنَّ العيشَ “تحتَ قيادةِ رئيسٍ واحدٍ، وفي صُحبةِ الكثيرين”، هو أسلوبُ تنشئةٍ صحيحٍ لتعلُّمِ التواضعِ والصبرِ والصمتِ والوداعةِ والوعيِ بأنَّ “الحقيقةَ لا تحِبُّ الزوايا المظلمة، ولا تَبحَثُ عن الوشوشات”. ويعترفُ أيضًا أنّه “يتوقُ إلى قِلَّاياتِ الدير، […] ويرغَبُ في طريقةِ عملِ النَّملِ، حيث يعملُ الجميعُ معًا ولا يوجدُ شيءٌ يخصُّ أحدًا، وكلُّ شيءٍ هو للجميع”.

أضاف البابا فرنسيس لم يجِدْ إيرونيموس في دراستِه متعةً عابرةً بحدِّ ذاتها، بل عيشًا لحياةِ روحيّة، ووسيلةً للوصولِ إلى الله، وبالتالي أعاد ترتيب تنشئتِه الكلاسيكيّة في الخدمة الأنضج للجماعةَ الكنسيّة. لنفكِّرْ في المساعدةِ التي قدَّمَها إلى البابا دامازُس، وفي التعليمِ الذي وفَّرَه للنساء، وخاصّةً في اللغةِ العبرية، منذ أوّلِ عِلِيَّةٍ على تَلَّةِ الأفنتين، لدرجةِ أنّ باولا وابنتَها أوستوكيو دخلتا “في اجتهادات المترجمين”، وضَمِنَ لهنَّ القدرةَ على قراءةِ وإنشادِ المزاميرِ في اللغة الأصليّة، وهو شيءٌ لم يُسمَعْ بمِثلِه في ذلك الوقت. لقد كانت ثقافتُه للخدمة، وقد أكَّدَ مرارًا أنها ضروريّة لكلّ مبشِّر. هذا ما ذكّر به إيرونيموس صديقَه نيبوتسيانو: “يجبُ أن تكتسبَ كلمةُ الكاهنِ نَكهةً من قراءةِ الكتابِ المقدس. لا أريدُك أن تكونَ خطيبًا أو مخادعًا كثيرَ الكلام، بل أريدُكَ أن تفهمَ العقيدةَ المقدَّسةَ (أسرارَ العقيدة)، وتعرِفَ معرفةً عميقةً تعاليمَ إلهِكَ (الأسرار السبعة). عادةُ الجُهّالِ أن يتلاعبوا بالكلماتِ لينالوا إعجابَ الشعبِ غيرِ الخبيرِ بالكلامِ السريع. من كانَ بلا حياءٍ يَشرحُ ما لا يعرفُه ويدَّعِي أنه خبيرٌ كبيرٌ فقط لأنه قادر على إقناعِ الآخرين”.

تابع الحبر الأعظم يقول عاشَ إيرونيموس في بيتَ لحم، حتى وفاتِه في سنة ٤٢٠، أكثرَ فَتَراتِ حياتِه إنتاجًا ونشاطًا، مكرِّسًا نفسَه بصورةٍ كاملةٍ لدراسةِ الكتابِ المقدس، وقد أَكَبَّ على العملِ الهائلِ الذي بدأه لترجمةِ العهدِ القديمِ بأكمله، انطلاقًا من اللغةِ العبريّةِ الأصليّة. وفي الوقتِ عينه، فسَّرَ أسفار الأنبياءِ والمزاميرَ ورسائلَ بولسَ الرسول، وكتبَ كُتبًا مساعِدةً لدراسةِ الكتابِ المقدَّس. إنّ العملَ الثمينَ الذي تجمَّع في مؤلَّفاتِه هو ثمرةُ مقارنةٍ وتعاوُنٍ، ونَسخِ وترتيبِ مخطوطات، وتأمُّلٍ ومناقشة: “لم أثِق قط بقوَّتي الخاصّة لدراسةِ الكتبِ الإلهيّة، […] أنا معتادٌ على طرحِ الأسئلة، حتى في ما كنتُ أعتقدُ أنّي أعرِفٌه، ولاسيما حول ما لم أكُنْ متأكِّدًا منه”. لذلك، وإذ كان يَعرِفُ محدوديته، كان يطلب دائمًا العونَ في الصلاةِ من أجلِ نجاحِ ترجمتِه للنصوصِ المقدَّسة “بالروحِ عينه الذي كُتبَتْ فيه”. هذا ولم ينسَ أن يُترجمَ أيضًا كتاباتِ بعضِ المؤلِّفين الضروريّةَ في مجالِ التفسير، مِثلَ أوريجانُس، من أجل “توفيرِ هذه المادّةِ لمن يريدُ أن يتعمَّقَ في الدراساتِ العلميّة”. تظهرُ لنا دراسةُ إيرونيموس كجَهد مبذول في الجماعةِ وفي خدمةِ الجماعة. هي نموذجٌ للروحِ السينوديّةِ لنا أيضًا، ولزمَنِنا وللمؤسَّساتِ الثقافيّةِ الكنسيّةِ المختلفة، لكي تكونَ على الدوام “مكانًا تصبح فيه المعرفةُ خدمةً، لأنّه بدونِ معرفةٍ تنشأُ من التعاون وتؤدِّي إلى التعاون، لا يوجَدُ تطوُّرٌ بشرِيٌّ حقيقِيٌّ ومتكامل”. أساسُ هذه الشركةِ الروحية هو الكتابُ المقدّس، الذي لا يمكنُنا أن نقرأَه وحدَنا: “كُتِبَ الكتابُ المقدّسُ على يدِ شعبِ الله ومن أجلِ شعبِ الله، بوَحيٍ من الرّوحِ القدس. في هذه الشركةِ الروحية فقط مع شعبِ الله، يمكنُنا أن ندخُلَ حقًا “نحن” جميعًا في نواةِ الحقيقةِ التي يريدُ الله نفسُه أن يقولَها لنا”.

أضاف الأب الأقدس يقول إن خبرةُ الحياة الزاخرةٍ، التي تُغَذِّيها كلمةُ الله، جعلَتْ إيرونيموس مرشدًا روحيًّا من خلالِ مراسلاتٍ كثيفة. وأصبح رفيقَ سَفَر، مقتنعًا بأنه “لا يوجَدُ فنٌّ يمكِنُ تعلُّمُه من دونِ معلِّم”، كما كتبَ لروستيقُس: “ما أريدُ أن أجعلَكَ تفهمُه هو هذا: أَني أُمسِكُ بيدِكَ، كما لو كنتُ أنا بحّارًا، واجهتُ العديدَ من تحطُّمِ السُّفُن، وأحاولُ إرشادَ بحّارٍ قليل الخبرة”. من تلك الزاويةِ المسالمةِ من العالم، تابعَ إيرونيموس البشريَّةَ في عصرٍ تقلُّباتٍ كبيرة، طُبع بأحداث مثل نهب روما سنة ٤١٠، والذي تركَ في نفسِه أثَرًا عميقًا. تركَ لنا في رسائلِه مناقشاتِه في التعليمِ والعقائد. كانَتْ دائمًا دفاعًا عن الإيمان الصحيح. وظهرَ فيها أنه رجلٌ صاحبُ علاقاتٍ، تتَّسِمُ بالقوّةِ واللِين، والتزامٍ كاملٍ، من دونِ مواربةٍ أو مجاملة، وقد اختبرَ أنّ “المحبةَ لا تُقدَّرُ بثمن”. عاشَ عواطفَه باندفاعٍ وصِدقٍ. ونجد أيضًا التزامَه في الأوضاعِ التي يعيشُ فيها، في أنّه قدَّمَ عملَه في الترجمةِ والتفسيرِ على أنه “مُهِمّةُ صداقة”. فهو عطاء أولًا للأصدقاء، الذين يكتبُ إليهم أو يُهدِي إليهم كتاباتِه، والذين يطلُبُ منهم قراءتَها بنظرةٍ وِدِّيّةٍ لا نقديّة، ومن ثمَّ للقُرَّاءِ معاصرِيه، وقرّاء كل زمن. قضى السنواتِ الأخيرةَ من حياتِه في القراءةِ المصلِّيَة مع الكتابِ المقدّس، وحدَه أو مع الجماعة، وفي التأمُّل، وخدمةِ إخوتِه من خلالِ كتاباتِه. وذلك في بيتَ لحم، في جوارِ المغارةِ، حيث وُلِدَ الكلمةُ من العذراء، مدركًا أنه “مغبوطٌ هو مَن يَحمِلُ في قلبِهِ الصليبَ والقيامةَ ومكانَ ميلادِ المسيحِ وصعودِه! ومغبوطٌ مَن يملِكُ في قلبِه بيتَ لحم، وفي قلبِه يولَدُ المسيحُ كلَّ يوم!”.

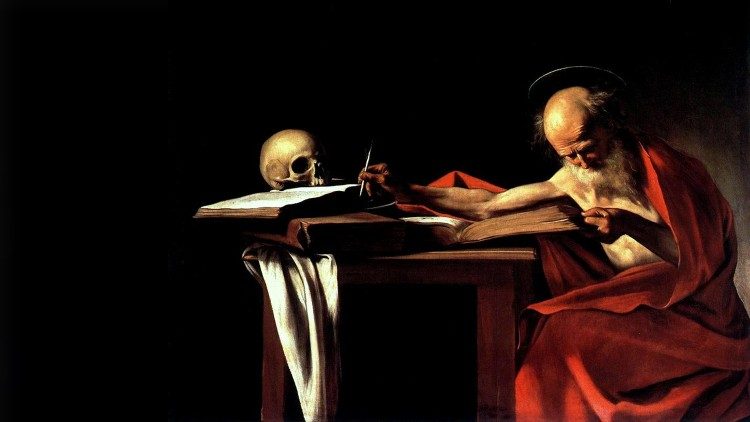

تابع البابا فرنسيس يقول لِنفهَمَ فَهمًا كاملًا شخصيّةَ القدّيسِ إيرونيموس، من الضّروريِّ أن نجمعَ بين سِمَتَيْن تميِّزان حياتَه كمؤمن: تكرسٌ مطلَقٌ وحازِمٌ لله، من جهة، مع التخلِّي عن كلِّ مسرَّةٍ بشريّة، حبًّا للمسيح المصلوب؛ ومن ناحيةٍ أخرى، الالتزامُ بدراسةٍ جادّةٍ، فقط من أجلِ المزيدِ من الفَهم لسِرِّ الرّبِّ يسوع. هذه الشهادةُ المزدوجةُ على وجهِ التحديد، التي قدَّمها القديسُ إيرونيموس بصورةٍ عجيبةٍ، هي النموذجُ المقدَّمُ لنا: أولاً وقبلَ كلِّ شيءٍ للرهبان، حتى يُشجَّعَ الذي يعيشُ في الزُّهدِ والصلاةِ على تكريسِ ذاتِه للعملِ الجادِّ في البحثِ والفكرِ، وثانيًا للعلماءِ، حتى يتذكَّروا أنّ المعرفةَ صالحةٌ دينيًّا فقط إذا كانَتْ مؤسَّسةً على محبةِ الله لا غير، وعلى التجرُّدِ من كلِّ طمعٍ بشريٍّ وتطلُّعاتٍ أرضيّة. تَمَّ دَمجُ هذَيْن البُعدَيْن في تاريخِ الفنّ، حيث نجدُ رسوماتِ كثيرة للقديسِ إيرونيموس: وقد تركَ لنا معلِّمون كبارٌ في الرَّسم الغربيّ رسوماتِهم فيه. يمكنُنا أن ننظِّمَ أنواعَ الرسوماتِ في صِنفَيْن مختلفَيْن. يَصِفُه الصِّنفُ الأوّل بأنه راهِبٌ وتائِبٌ، وبجسَدٍ نحَتَهُ الصوم، منعزلًا في المناطقِ الصحراويّة، راكعًا أو ساجدًا على الأرض، وفي كثيرٍ من المرّاتِ يُمسِكُ حَجرًا بيدِه اليُمنَى ليَضرِبَ به صدرَه، وعيناه تحدِّقان إلى الصليب. في هذا الخطّ نجدُ التحفةَ المؤثِّرةَ لليوناردو دا فنشي المحفوظةَ في متحف الصورِ في الفاتيكان. الصنفُ الثاني، يصوِّرُ إيرونيموس في صورة دارسٍ، جالسًا على مكتبِه، منحنيًا على ترجمةِ الكتابِ المقدّس وشرحِه، محاطًا بالمجلَّداتِ والمخطوطات، منهمكًا في مهمّة الدفاعِ عن الإيمانِ بفكرِه وكتابتِه. ومثال آخر شهير، الفنان ألبرخت دورِر الذي صوَّره أكثرَ من مرَة في هذا الموقف. نجِدُ المظهرَيْن المذكورَيْن أعلاه في لوحةِ كارافاجيو، في معرضٍ بورغيزي في روما: صوّرَه الفنّانُ في الواقع في مشهدٍ واحدٍ، زاهدًا مُسِنًّا، تَغطِّيه جزئيًا قطعةُ قماشٍ حمراء، وعلى مكتبِهِ جمجمةٌ، رمزُ غرورِ الأمورِ الأرضيّة، وفي الوقت عينه، صوَّرَه دارسًا، عيناه مُثبَتَتان في الكتاب، ويده تَغمِسُ الريشةَ في المحبرة، سمة الكاتب المميِّزة. في الواقع، علينا أن نفهمَ وَجهَيْ مسيرةِ حياةِ إيرونيموس، بطريقةٍ مماثلةٍ، يمكنُ أن أسمِّيَها حِكَميّةً. عندما، كانَ يتكلَّمُ كـ”أسَدِ بيتَ لحم”، ويبالغُ في لهجتِه، كانَ يفعلُ ذلك بحثًا عن الحقيقةِ التي كانَ مستعدًّا لأن يكونَ خادمًا لها من غير قيدٍ أو شرط. ويشرحُ هو نفسُه في أُولى كتاباتِه، في حياة القديس بولس، ناسك طيبة، فيقولُ إنّ الأسُودَ قادرةٌ على “الزئيرٍ القويّ” ولكنَّها قادرةٌ على الدموع أيضًا. لهذا، ما يظهرُ في شخصيّتِه مثل مِيزَتَيْن متراكبتَيْن إنما هو في الواقع، عناصرُ أتـاحَ له الرّوحُ القدّسُ أن يُنَضِّجَ بها وحدتَه الداخليّة.

أضاف الأب الأقدس يقول إنَّ السِّمَةُ المميِّزَةُ لصورةِ القديسِ إيرونيموس الروحيّةِ، هي بلا شكٍّ محبّتُه الشديدةُ لكلمةِ الله، المسلَّمَةِ للكنيسةِ في الكتابِ المقدّس. كانَ جميعُ معلِّمي الكنيسة – ولا سيَّما في الحقبةِ الأولى للمسيحيّة – يستمدُّون محتوياتِ تعاليمِهم صراحةً من الكتابِ المقدّس. أما القديسُ إيرونيموس فقد فعلَ ذلك بطريقةٍ أكثرَ منهجيّةً، وبأسلوبٍ ٍ فريدٍ في بعض الآيات. اكتشفَ المفسِّرون مؤخرًا العبقريَّةَ في الروايةِ والشعرِ في الكتابِ المقدّس، ويُمتدَحُ اليومَ بسببِ جُودتِه التعبيريّة. أمّا إيرونيموس فقد ركَّزَ بالأحرى في الكتابِ المقدّس على طابَعِ التواضعِ في وحيِ الله عن ذاته، إذ عبَّر عنه في الأطُرِ القاسيةِ والبدائيّةِ للغَةِ العبريّة، مقارنةً مع رِقّةِ لغةِ شيشرون اللاتينية. فهو لم يكرِّسُ نفسه للكتاب المقدّس، للبحث عن الجمال الأدبي، بل – كما هو معروف –كرَّسَ نفسَه للكتابِ المقدّس فقط لأنه يقودُه إلى معرفةِ المسيح، لأنّ جهلَ الكتُبِ المقدّسةِ هو جَهلٌ للمسيح. يعلّمُنا إيرونيموس أنه ينبغي ألّا نَدرسَ فقط الأناجيل، ولا نفسِّرَ فقط التقليدَ الرسوليَّ وحدَه الموجودَ في سفرِ أعمالِ الرسلِ والرسائل. لأنه لا غنًى عن العهدِ القديمِ كلِّه لإدراكِ حقيقةِ وغنى المسيح. تشهدُ صفحاتُ الإنجيلِ نفسُها على هذا: فهي تحدِّثُنا عن يسوع المعلِّمِ الذي لجأَ إلى موسى والأنبياءِ والمزاميرِ لشرحِ سِرِّه. كذلك بشارةُ بطرس وبولس، في سفرِ أعمالِ الرسل، كلُّها متجذِّرةٌ بشكلٍ رمزيٍّ في الأسفارِ المقدَّسةِ القديمة. بدونِها لا يمكنُ فهمُ صورةِ ابنِ الله، المسيحِ المخلِّص، فهمًا كاملًا. يجبُ ألّا يُعتبَرَ العهدُ القديمُ فقط كمجموعة كبيرة من الاقتباساتِ التي تُثبِتُ تحقيقَ النبوءاتِ في شخصِ يسوعَ الناصريِّ، لا بل وفي ضوءِ “شخصيّاتِ” العهدِ القديم، يمكنُنا أن نفهمَ تمامًا معنى حدَثِ المسيح، الذي تمّ في موتِه وقيامتِه. ومن هنا، ضرورةُ إعادةِ اكتشافِ الاسهام الذي يقدّمه العهدِ القديم، في التعليمِ المسيحيّ وفي عمل البشارة، وكذلك في الدراساتِ اللاهوتيّةِ، واكتشافُ غناه ودورِه، وضرورةُ قراءتِه واستيعابِه بمثابةِ غذاءٍ ثمين.

تابع البابا فرنسيس يقول يظهر تكرّس إيرونيموس الكامل للكتاب المقدّس بصورةٍ معبِّرةٍ ومندفعة، على غرار الأنبياء القدامى. ومنهم استمدَّ النارَ الداخليّةَ التي أصبحَتْ كلمةً مندفعةً ومدوِّيةً، ضروريَّةً للتعبيرِ عن غَيْرةِ الخادمِ المتَّقدةِ في سبيلِ الله. في أعقابِ إيليا، ويوحنا المعمدان، وحتى بولس الرسول، فإنَّ الغضبَ أمامَ الأكاذيبِ والنفاقِ والتعاليمِ الزائفةِ يُوقِدُ خطابَ إيرونيموس، ويجعلُه استفزازيًا وقاسيًا في ظاهرِه. يمكنُ فَهمُ اللهجةِ الجدَليّةِ في كتاباتِه بشكلٍ أفضلَ إذا نظرْنا إليها مثلَ نَسخٍ وتحقيقٍ للتقليدِ النبويِّ الأصيل. وبالتالي فإيرونيموس هو نموذجٌ لشهادةٍ للحقيقةِ لا تنثني، ويلجأُ إلى التنديدِ العنيفِ ليَحمِلَ على الاهتداء. في شدَّةِ وفي أسلوبِ الكلامِ والصُّوَرِ، تتجلَّى شجاعةُ الخادمِ الذي لا يريدُ إرضاءَ الناس بل الرّبَّ يسوع فقط، الذي من أجله استنفد هيرونمُس كلَّ طاقتِه الروحيّة.

أضاف الحبر الأعظم يقول إنَّ محبَّة القديسِ إيرونيموس الشديدةُ للكتابِ المقدّس مُشبَعَةٌ بالطاعة. أوّلًا الطاعةُ إزاء الله، الذي يتواصلُ معنا بكلامٍ يتطلَّبُ الإصغاءَ بوقار، وثانيًا طاعةُ الذين يُمثِّلون في الكنيسةِ تقليدَ التفسيرِ الحيّ للرسالةِ المـُوحَى بها. مع ذلك، فإنّ “طاعَةَ الإِيمان” ليسَتْ مجرَّدَ قبولٍ سلبيٍّ لما هو معروف. ولكنّها تتطلَّبُ الالتزامَ الفعّالَ بالاجتهادِ الشخصيِّ. يمكنُنا أن نعتبرَ القديس إيرونيموس “خادمًا” أمينًا مجتهدًا لكلمةِ الله، ومكرِّسًا نفسَه كاملًا ليوفِّرَ لإخوتِه في الإيمان فهمًا كافيًا “للوديعة” المقدَّسةِ المـُوكَلةِ إليهم. بدونِ فهمِ ما كتبَه المؤلِّفون المـُلهَمون، تَخلُو كلمةُ الله نفسُها من الفعّالية ولا يمكنُ أن تنبعث منها محبَّةُ الله. والآن، لا يمكنُ دائمًا فهم صفحاتِ الكتابِ المقدس على الفور. كما قال أشعيا، حتى بالنسبة للذين يعرفون “القراءة” – أي الذين تلقَّوْا تنشئةً فكريّةً كافيةً –يبدو الكتابُ المقدّس، من دون التفسير، “مختومًا” ومُغْلقًا بإحكام. لذلك من الضروريِّ أن يتدخَّلَ شاهدٌ كُفْءٌ ليأتيَ بالمفتاحِ الذي يحرِّرُ، مفتاحِ المسيحِ الرّبّ، الوحيدِ القادرِ على فكِّ الأختامِ وفَتحِ السِّفرِ، فيكشفَ تدفُّقَ النعمةِ المـُذهِل. ومع ذلك، يُعلِنُ الكثيرون، حتى بينَ المسيحيّين الممارسين لإيمانِهم، أنّهم غيرُ قادرين على القراءة، ليس بسببِ الأُمِّيَّة، بل لأنّهم غيرُ مؤهَّلين للغةِ الكتابِ المقدّس، وأنماطِه التعبيريّة والتقاليدِ الثقافيّةِ القديمة، ولهذا من الطبيعي أن يتعذَّرَ فكُّ رموزِ نصِّ الكتابِ المقدَّس، كما لو أنه كُتِبَ بأبجديةٍ غيرِ معروفةٍ ولغةٍ غامضة. وبالتالي فوساطةُ المفسِّرِ إذًا هي أمرٌ ضروريٌّ، إذ يمارِسَ مهمَّةَ “الشمّاسِ”، ويضعَ نفسَه في خدمةِ من لا يستطيعُ فَهمَ معنى ما كُتِبَ بصورةٍ نبويّة. إنَّ الصورةُ التي يمكنُ استحضارُها هنا هي صورةُ الشماسِ فيلبس، الذي أرسلَه الرّبُّ يسوع لمقابلةِ الخصِيّ الذي كانَ يقرأُ فَقرةً من سفرِ أشعيا في عربتِه، دون أن يكونَ قادرًا على كشفِ معناها. سألَه فيليبس: “هَل تَفهَمُ ما تَقرَأ؟” فأجابَ الخصِيُّ: “كَيفَ لي ذلك، إِن لم يُرشِدْني أَحَد؟”.

تابع الأب الاقدس يقول إنَّ إيرونيموس هو مرشدُنا سواء لأنّه يقودُ، مِثلَ فيلبس، كلَّ قارئٍ إلى سِرِّ يسوع، أو لأنّه يأخُذُ على نفسِه بصورةٍ مسؤولةٍ وبشكلٍ منهجيِّ الوساطةَ التفسيريّةَ والثقافيّةَ اللازمةَ لقراءةٍ صحيحةٍ ومثمرةٍ للكتابِ المقدّس. إنَّ الكفاءة في اللغاتِ التي نُقلَتْ بها كلمة الله، والتحليلُ الدقيقُ للمخطوطاتِ وتقييمُها، والحفريّاتُ الأثَريّةُ الدقيقة، بالإضافةِ إلى معرفةِ تاريخِ التفسير، وجميعِ المراجعِ المنهجيّة، التي كانت متوفِّرةً في عصرِه التاريخيّ، يستخدمُها إيرونيموس، بتناسقٍ وحكمة، للتوجيهِ نحوَ فَهمِ صحيحٍ للكتابِ المقدّسِ المـُوحَى به. هذا البعدُ النموذجيُّ لنشاطِ القديسِ إيرونيموس هو في غايةِ الأهميّةِ في كنيسةِ اليومِ أيضًا. إذا كانَ الكتابُ المقدس، هو، كما تعلِّمُنا الوثيقة “كلمة الله” Dei Verbum، يشكّل “روح علم اللاهوتِ المقدس” والعمودِ الفقرِيِّ الروحيِّ للممارسةِ الدينيّةِ المسيحيّة، فمن الضّروري أنّ تَدعَمَ كفاءاتٌ نوعيّةٌ العملَ التفسيريَّ للكتابِ المقدّسِ. من المؤكَّدِ أنّ المراكزَ الممتازةَ للدراساتِ الكتابيّةِ تخدُمُ هذا الغرضَ (مثلَ المعهدِ البابويِّ لدراسةِ الكتابِ المقدّسِ في روما، وفي القدس مدرسةُ الكتابِ المقدَسِ للآباءِ الدومينيكان، ومعهدُ الآباءِ الفرنسيسكان للكتابِ المقدس)، وكذلك المراكزُ لدراسةِ آباءِ الكنيسة (مثلَ معهدِ الأغسطينيانوم في روما). ولكنْ يجبُ أيضًا على كلّ كليّةٍ للاهوتِ أن تَسعَى جاهدةً لتعليم الكتابِ المقدّس بحسَبِ برامجَ تضمنُ للطلابِ كفاءةً في التفسير، سواء في تفسيرِ النصوصِ أم في الكتُبِ اللاهوتيّة الكتابيّة. للأسف، يتجاهل الكثيرون غِنى الكتابِ المقدّس أو يقلِّلون من أهميّتِه، لأنّه لم تُوَفَّرْ لهم الأسُسُ الجوهريّةُ للمعرفة. لذلك، بالإضافةِ إلى ازديادِ الدراساتِ الكنسيّةِ الموجَّهةِ إلى الكهنةِ وأساتذة التعليمِ المسيحي، والتي تعزِّزُ الكفاءةَ في الكتابِ المقدَّس بطريقةٍ مناسبةٍ، يجبُ العملُ على تنشئةِ جميعِ المسيحيين، بحيث يصبحُ كلُّ واحد قادرًا على أن يفتحَ الكتابَ المقدّسَ ويستخرجَ منه ثمارًا لا تُقدّرُ بثمن، ثمارَ حكمةٍ ورجاءٍ وحياة.

أضاف الحبر الأعظم يقول أوَدُّ هنا أن أذكّرَ بما قالَه سلفي في الإرشادِ الرسولي “كلمةُ الرّبّ” Verbum Domini: “تُفهَمُ أَسراريّة كلمةِ الله مثلَ الحضورِ الحقيقيِّ للمسيحِ تحتَ شكلَيْ الخبزِ والخمرِ المكرَّسَيْن. […] يقولُ القدّيسُ إيرونيموس في الموقفِ الذي ينبغي أن نتّخذَه تجاهَ الإِفخارستيّا وتجاهَ كلمةِ الله: “نحنُ نقرأُ الكتُبَ المقدّسة. وأنا أعتقدُ أنّ الإِنجيلَ هو جسدُ المسيح. أنا أعتقدُ أنّ الكتُبَ المقدّسةَ هي تعليمُه. وعندما يقولُ: إِنْ لم تأكلُوا جسدَ ابنِ الإنسانِ وتشرَبوا دمَهُ، فمعَ أنّه يمكنُ فَهمُ هذه الكلمات عن سِرِّ [الإِفخارستيّا]، أنا أعتقد أنّ جسدَ المسيحِ ودمَه هما حقًّا كلمةُ الكتابِ المقدّس، وهما تعليمُ الله”. لكن للأسف، وفي العديدِ من العائلاتِ المسيحيّةِ، لا أحدَ يشعُرُ بنفسِه مؤَهَّلًا -كما هو مطلوب في التوراة – لأن يُعرِّفَ أولادَهُ كلمةَ الرّبّ بكلّ جمالِها وبكلِّ قوّتِها الروحيّة. لهذا السبب، أردتُ أن أُنشِئَ يومَ “أحدِ كلمةِ الله”، لأشجِّعَ على القراءةِ المصليّة للكتاب المقدّس والتقرُّبِ من كلمةِ الله. كذلك تزدادُ غِنًى كلُّ الممارساتِ الدينيّةِ ويتَّضحُ معناها، وتُوضَعُ في مكانِها بحسب ترتيب القيم، وتُوَجَّهُ إلى ما يشكِّلُ قِمَّةَ الإيمانِ أي: القبولُ الكاملُ لسرِّ المسيح.

تابع البابا فرنسيس يقول “أحلى ثمَرَةٍ للبِذارِ الشّاقّةِ” في دراسةِ اللغَةِ اليونانيّةِ والعبريّةِ، التي أنجزَها إيرونيموس، هي ترجمةُ العهدِ القديمِ من اللغَةِ العبريّةِ الأصليّةِ إلى اللغةِ اللاتينيّة. حتى ذلك الوقت، لم يكن بإمكان مسيحيّي الإمبراطوريّةِ الرومانيّةِ أن يقرأوا الكتابَ المقدَّسَ كُلَّه إلّا باللغَةِ اليونانيّةِ. كُتِبَتْ أسفارُ العهدِ الجديدِ باللغَةِ اليونانيّةِ، أمّا أسفارُ العهدِ القديمِ فقد جُمِعَتْ كلُّها في النسخةِ السبعينيّةِ (أي نسخةِ السبعينَ مُترجِمًا) التي أعدَّتْها الجماعةُ اليهوديَّةُ في الإسكندريّة، في القرنِ الثاني قبلَ الميلاد. لكن، بالنسبةِ للقُرّاءِ الناطقين باللغَةِ اللاتينيّة، لم تكُنْ لهم نسخَةٌ كاملةٌ للكتابِ المقدّس بلُغَتِهم الخاصّة. وُجِدَتْ فقط بعضُ الترجمات الجزئيّةِ وغيرِ الكاملة، وانطلاقًا من اللغَةِ اليونانية. يعودُ الفضلُ لإيرونيموس، وأتباعِه من بعدِه، أنّهم قاموا بمراجعةٍ وترجمةٍ جديدةٍ لكلّ الكتابِ المقدّس. بدأَ إيرونيموس في روما مراجعةَ الأناجيلِ والمزاميرِ، بتشجيعٍ من البابا دامازُس، ثم تابعَ في عزلتِه في بيتَ لحم ترجمةَ جميعِ كتُبِ العهدِ القديمِ مباشرةً من اللغةِ العبريَة: وقد استمرَّ عملُه هذا لسنوات. ولإكمالِ عملِ الترجمةِ هذا، استخدَمَ إيرونيموس معرفتَهُ للغَةِ اليونانيّة والعبريّة، بالإضافةِ إلى تنشئتِه المتينةِ باللغَةِ اللاتينيّة. واستفادَ من الأدواتِ اللُغَوِيَةِ المتوفِّرةِ، ولا سيَّما النسخة السداسيّة لأوريجانوس (Hexapla). وقد جمعَ النصُّ النهائيُّ بين التواصُلِ في العبارات، التي أصبحَتْ جزءًا من اللغةِ العامّةِ الدارجةِ آنذاك، وبين الأمانةِ لأسلوبِ اللغَةِ العبريّة، من دونِ التضحيةِ بجمالِ اللغَةِ اللاتينيّة. فجاءَت النتيجةُ عملًا فنيًّا حقيقيًّا ميَّز التاريخَ الثقافيّ في الغرب، وكوَّنَ لغتَهُ اللاهوتيّة. بعد أن تغلَّبَتْ ترجمةُ إيرونيموس على بعضِ الرَّفضِ الأوَّلي، أصبحَتْ على الفورِ تراثًا مشتركًا لكلٍّ من العلماءِ والشعبِ المسيحيّ، ومن هنا التسميةُ (الفولغاتا) أي الترجمة الشائعة أو التي درَجَ استعمالُها. تعلَّمَتْ أوروبا في العصورِ الوسطى أن تقرأَ وتصلِّيَ وتفكِّرَ في صفحاتِ الكتابِ المقدَّس التي ترجمَها إيرونيموس. وهكذا أصبحَ “الكتابُ المقدَّس نوعًا من “كتاب هائل للمفردات” و”أطلسَ الأيقونات”، الذي غَرَفَتْ منه الثقافةُ والفنُّ المسيحي. كذلك استمدّت الآدابُ والفنونُ، وحتى اللغَةُ الشعبيّة، من ترجمةِ إيرونيموس للكتابِ المقدّس، فتركوا لنا كنوزًا من الجمالِ والتقوى. واعترافًا بهذه الحقيقةِ التي لا جدالَ فيها، أقرَّ مجمعُ ترنتو صِحّةَ وأصالةَ ترجمةِ “الفولغاتا” بالمرسوم Insuper، معبِّرًا عن تقديرِه لاستخدامِ الكنيسةِ لها مدةَ قرون، ومؤكِّدًا على قيمتِها كأداةٍ للدراسةِ والوعظِ والجدالاتِ العامّة. ومعَ ذلك، لم يحاوِلْ مجمعُ ترِنتو التقليلَ من أهميّةِ اللغاتِ الأصليّة، كما لم يكِفَّ إيرونيموس أيضًا عن التذكيرِ بذلك، ولا منَعَ مشاريعَ ترجمةٍ كاملةٍ جديدةٍ في المستقبل. أرادَ القدِّيسُ البابا بولس السادس، استجابةً لتفويضٍ من آباء المجمع الفاتيكاني الثاني، استكمالَ مراجعةِ ترجمةِ “الفولغاتا” وإتاحةَ استخدامِها في الكنيسةِ كلِّها. ولذلك، استطاعَ القديسُ البابا يوحنا بولس الثاني، في الدستورِ الرسوليّ، “كنزُ الكتاب المقدّس”، أن يُعلِنَ رسميًّا نشرَ الطبعةِ الأولّى المسمَّاة “الفولغاتا الجديدة” عام ١۹٧۹.

أضاف الأب الأقدس يقول نجحَ إيرونيموس، بترجمتِه هذه، في عمليّةِ مثاقفةٍ دمجَتْ الكتابَ المقدّسَ في اللغَةِ والثقافةِ اللاتينيّة، وأصبحَت هذه العمليّةُ نموذجًا دائمًا لعملِ الكنيسةِ الإرساليّ. في الواقع، عندَما تقبلُ جماعةٌ بُشرَى الخلاص، يُخَصِّبُ الرّوحُ القدسُ ثقافتَها بقوّةِ الإنجيلِ التي تبدِّلُ الأمور، وبالتالي يَنشأُ نوعٌ من العملِ الدائرِيّ: كما أنّ ترجمةَ إيرونيموس مدينةٌ للغةِ وثقافةِ العصرِ اللاتينيّ الكلاسيكيّ، إذ تظهرُ بصماتُها بوضوح، كذلك أصبحَتْ ترجمتُه، بلُغَتِها ومحتواها الرمزيّ والتصوِيريّ البليغ، عنصرًا خلَّاقًا للثقافة. تعلِّمُنا ترجمةُ إيرونيموس أنّ القِيَمَ والأشكالَ الإيجابيّةَ في كلّ ثقافة هي إغناءً للكنيسةِ بأكملِها. إنّ الطرقَ المختلفةَ التي تُعلَنُ فيها كلمةُ الله وتُفهَمُ وتَعاشُ، مع كلِّ ترجمةٍ جديدةٍ، تُغنِي الكتابَ المقدَّسَ نفسَه، لأنّه “يَنمُو مع القارئ”، وَفقًا للقولِ الشهير لغريغوريوس الكبير، ذلك لأنه ينالُ على مَرِّ القرون لهجاتٍ وأصواتًا جديدة. إنّ إدخالَ الكتابِ المقدّس والإنجيلِ في ثقافاتٍ مختلفةٍ يجعلُ الكنيسةَ تتجلَّى بشكلٍ متزايدٍ “كالعَروسِ الَّتي تَتَحَلَّى بِزينَتِها” (أشعيا ٦١، ١٠). ويشهدُ القارئُ، في الوقتِ عينه، على أنّ الكتابَ المقدّسَ يحتاجُ إلى أن يُتَرجَمَ باستمرارٍ إلى المجموعات اللُغَوِيّةِ والذهنيّةِ لكلّ ثقافةٍ وكلِّ جيل، حتى في ثقافةِ عصرِنا العلمانيّةِ والعالميّة. لقد تمَّ التذكير أنّه من الممكِنِ إقامةُ تشابُهٍ بين الترجمةِ، على اعتبارِها عملًا من أعمالِ الضيافةِ اللغويّة، وبين أشكالٍ أخرى من الضيافة. لهذا السبب، ليسَتْ الترجمةُ عملًا متَّصِلًا باللغةِ فقط، بل هي في الواقعِ مرتبطةٌ بقرارٍ أخلاقيٍّ أوسَع، يرتبطُ بدورِه برؤيةٍ الحياةِ بأكملِها. بدونِ ترجمة، لن تتمكَّنَ الجماعاتُ اللغويّةُ المختلفةُ من أن تتواصلَ مع بعضُها البعض، وسنُغلِقُ أبوابَ التاريخِ في وجهِ بعضِنا البعض، ونُنكِرُ إمكانيّةَ بناءِ ثقافةِ اللقاء. بدونِ ترجمةٍ لا توجَدُ ضيافة، بل تُعزَّزُ ممارساتُ العَداء. إنَّ المترجم هو باني جسور. كم من الأحكامِ المتهوِّرة، وكم من الإدانة والصراعات نشأتْ لأننا نَجهلُ لغةَ الآخَرين، ولأننا لا نجتهدُ برجاءٍ عنيدٍ للقيامِ بتجربةِ المحبةِ هذه التي لا تنتهي، التي هي الترجمة.

تابع الحبر الأعظم يقول كان على إيرونيموس أيضًا أن يعارِضَ الفكرَ السائدَ في عصرِه. كانَتْ الثقافةُ اليونانيّةُ في فجرِ الإمبراطوريّةِ الرومانيّةِ شائعةً نسبيًّا، لكن، في عصرِه، وكانَ ذلكَ أمرًا نادرًا. ومع ذلك، أصبح إيرونيموس أحدَ أفضلِ خبراءِ اللغَةِ اليونانيّةِ المسيحيّةِ وآدابِها. ثم شرعَ في رحلةٍ فردية أصعَبَ عندما أكَبَّ على دراسةِ اللغةِ العبريّة. إذا كان الأمر كما قِيلَ: “حدودُ لغتي هي حدودُ عالمي”، فيمكنُنا أن نقول إننا مَدِينون لتعدُّد اللغاتِ لدى القديس إيرونيموس في فَهمٍ أكثرَ شموليّة للمسيحيّة، وفي الوقتِ عينه أكثرَ ترابطًا مع مصادرِها. ومع الاحتفالِ بالذكرى المئويّةِ لوفاةِ القديس إيرونيموس، يتَّجهُ نظرُنا إلى حيويّة العملِ الإرساليّ الرائعة التي تُعبِّر عنها ترجمةِ كلمةِ الله إلى أكثرَ من ثلاثةِ آلافِ لغة. كثيرون هم المبشِّرُون الذين نَدِينُ لهم بالعمل القَيِّمِ الذي قاموا به فنشروا القواعدَ وكتُبَ النحوِ والقواميسَ والأدواتِ اللغويةَ الأخرى التي تُعزِّزُ أسُسَ التواصلِ بينَ البشر، وهي وسيلةٌ لكي يصل الحُلمُ الإرساليُّ إلى الجميع. وبالتالي من الضّروريّ أن نقيّم كلَّ هذا العملَ وأن نستثمرَ فيه، فنساهمَ في تجاوزِ حدودِ عدمِ القدرةِ على التواصل، والفشلِ في اللقاء. ما زالَ أمامَنا عملٌ كثير. كما قيل، لا يوجَدُ تفاهُمٌ بدونِ ترجمة، وكذلك: لن نفهمَ أنفسَنا ولا الآخَرين.

أضاف الحبر الأعظم يقول كانَ لإيرونيموس على الدوام علاقةٌ خاصّةٌ بمدينةِ روما: فهي الميناءُ الروحيُّ الذي كانَ يعودُ إليه باستمرار. فيها نشأَ على مَذهَبِ الإنسانيّة، وترَبّى ليكونَ مسيحيًّا. فهو “رجل روماني”. يتأصّلُ ارتباطُه بروما، في اللغةِ، لغةِ “المدينة” اللاتينية، التي علّمَها وعَشِقَها. وارتبطَ، قبلَ كلِّ شيءٍ، بكنيسةِ روما، وبالأخصّ بكرسيِّ بطرس. صوَّرَه تقليدُ الأيقونات، بطريقةٍ سابقةٍ لأوانها، بحُلَّةِ الكاردينال الأرجُوانيّة، للإشارةِ إلى انتمائِه إلى الجِسمِ الكهنوتيِّ في روما في جوارِ البابا دامازُس. وفي روما بدأَ إيرونيموس مراجعةَ الترجمة. وحتى عندما أجبرَه حسدُ الحُسّادِ وسوءُ الفَهمِ على مغادرةِ المدينة، بقي على الدوام مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بكرسيِّ بطرس. إنَّ كنيسة روما بالنسبةِ إلى إيرونيموس، هي الأرضُ الخَصْبةُ، حيث تحمِلُ بذارُ المسيح ثمارًا وفيرة. في عصرٍ مضطرِبٍ، تمزَّقَ فيه مرارًا رداءُ الكنيسةِ غيرُ المـَخِيطِ بسببِ الانقساماتِ بينَ المسيحيِّين، بقي إيرونيموس ينظُرُ إلى كرسيِّ بطرس، على أنّه المرجَعِيَّةُ الأكيدة: “أنا الذي لا أتبَعُ أحدًا غيرَ المسيح، أُعلِنُ شَرِكتي مع كرسيِّ بطرس. وأعلَمُ أنّه على هذه الصخرةِ بُنِيَتْ الكنيسة”. في خضَمِّ الخلافاتِ مع الأريوسيّين، كتبّ إلى البابا دامازُس: “من لا يجمَعْ معَكَ يُفرِّقْ، ومن لا يكونُ مع المسيح، فهو مع المسيحِ الدجَّال”. لذلك أمكنَه أن يؤكِّدَ أيضًا: “كلُّ مَن اتَّحدَ مع كرسيِّ بطرس، فهو من أتباعي”. غالبًا ما كانَ إيرونيموس طرفًا في نزاعاتٍ مريرةٍ بسببِ الإيمان. ربما قادَه حبُّهُ للحقيقةِ ودفاعُه المتحمِّسُ عن المسيح إلى أن يبالِغَ في العنفِ اللفظِيِّ في رسائلِه وكتاباتِه. ومع ذلك، فقد عاشَ موجَّهًا نحو السلام: “أريدُ السلامَ أنا أيضًا. لا أرغَبُ فيه فقط بل أتوسَّل من أجلِه! لكنّني أَعنِي سلامَ المسيح، السلامَ الحقيقيَّ، سلامًا بدونِ بقايا عِداء، سلامًا لا يُخفِي الحربَ في داخلِه، لا السلامَ الذي يقهَرُ الخصوم، بل السلامَ الذي يوحَّدُنا في الصداقة! يحتاجُ عالمـُنا أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى إلى دواءِ الرحمةِ والشَّرِكة. اسمَحُوا لي أن أكرِّرَ مرّةً أخرى: لنُعطِ شهادةً عن الشَّرِكةِ الأخويّةِ فتٌصبِحَ شهادتُنا جذَّابةً ومنيرة. “إذا أَحَبَّ بَعضُكُم بَعضاً عَرَف النَّاسُ جَميعاً أَنَّكُم تَلاميذي”. هذا ما سألَه يسوع من الآب في صلاةٍ عميقة: “فَلْيكونوا بِأَجمَعِهم واحِداً […] فينا […] لِيُؤمِنَ العالَم” (يوحنا ١٧، ٢١).

تابع الأب الأقدس يقول في ختامِ هذه الرسالة، أوَدُّ أن أوجِّهَ نداءً آخَرَ للجميع. من بينِ المديحِ الكثير الذي وجَّهَه خلفاء القدّيس إيرونيموس، أنَّه ليس فقط أحدَ أعظمِ عُشَّاقِ “المكتبةِ” التي تَغذَّتْ منها المسيحيّةُ عبرَ الأجيالِ، بدءًا من كنزِ الكتُبِ المقدَّسة. لا بل يمكننا أن نطبِّقَ عليه ما كتبَه هو نفسُه عن نيبوتسيانُس: “بالقراءةِ الدؤوبةِ والتأمُّلِ المستمِرِّ جعَلَ قلبَه مكتبةَ المسيح”. لم يدَّخِرْ إيرونيموس أيَّ جَهدٍ لإغناءِ مكتبتِه، التي رأى فيها دائمًا مختبرًا لا غِنًى عنه لفَهمِ الإيمانِ والحياةِ الروحيّة. وفي ذلك هو يشكّل مثالاً عجيبًا لحاضرنا أيضًا. ولكنّه ذهبَ أبعدَ من ذلك. بالنسبةِ له، لا تقتَصِرُ الدراسةُ على سنواتِ التنشئةِ والشباب، بل هي التزامٌ دائمٌ، وأولويّةٌ في كلّ يومٍ من أيّامِ حياته. باختصارٍ، يمكنُنا أن نؤكِّدَ أنّه استوعبَ مكتبةً كاملةً وأصبحَ موزِّعًا للمعرفةِ لكثيرين غيرِه. لقد كان بوستوميانس، الذي سافرَ في القرنِ الرابعِ إلى الشرق للتعرُّفِ على الحركاتِ النسكيّةِ، شاهدًا عيانٍ على أسلوبِ حياةِ إيرونيموس، وقد مكثَ معه بضعةَ أشهُرٍ. ووصفَه على النحوِ التالي: “كانَ كلُّه في القراءةِ، وفي الكتُبِ، لا يستريحُ نهارًا ولا ليلًا، يقرأُ أو يكتُبُ دائمًا شيئًا ما”. وفي هذا الصدَدِ، أفكِّرُ كثيرًا في التجربةِ التي يمكنُ أن يمُرَّ بها أي شاب اليومَ عندما يدخلُ مكتبةَ مدينتِه، أو يدخلُ موقعًا إلكترونيًّا، ويبحثُ عن قسمِ الكتبِ الدينيّة. إنّه قسمٌ، إذا وُجِد، في معظَمِ الحالاتِ لا يكونُ فقط هامشيًا، بل ليسَ فيه كتُبٌ أساسيّة. عند تفحُّصِ الرفوُف، أو صَفَحاتِ الإنترنت، يَصعُبُ على الشابِّ أن يَفهمَ كيف يمكنُ أن يكونَ البحثُ الدينيّ مغامرةً جذّابةً توحِّد الفكرَ والقلبَ، وكيف ألهبَ العطشُ إلى الله عقولًا عظيمةً عبرَ القرون حتى اليوم، وكيف أثَّرَ نُضجُ الحياةِ الروحيّةِ في اللاهوتيّين والفلاسفةِ والفنانين والشعراءِ والمؤرِّخين والعلماء. إنَّ إحدى مشاكلِ اليوم، وليس فقط في الدين، هي الأمِّيّة: هناك نَقصٌ في الكفاءاتِ التأويليّة، التي تؤهّلنا لنكونَ مفسِّرين ومترجِمين صادقين لتقاليدِنا الثقافيّةِ عينها. ولذلك أريدُ أن أُطلِقَ تحدِّيًا للشباب، بشكلٍ خاصّ: انطلقوا للبحث عن تراثِكم. لقد جعلَتْكم المسيحيّةُ ورَثَةً لتراثٍ ثقافيٍّ لا يُعلَى عليه وعليكم أن تمتلكوه. تولَّعوا بهذا التاريخ الذي هو تاريخكم. تجرَّؤوا على التحديق في ذلك الشابّ إيرونيموس الحائِرِ، والذي باعَ، مثل التاجرِ في مثَلِ يسوع، كلَّ ما يَملِكُ ليشتريَ “لُؤلُؤةً ثَمينة” (متى ١٦، ٤٦). لقد ِكانَ إيرونيموس حقًّا “مكتبةَ المسيح”، مكتبة دائمة، وما زالَتْ تعلِّمُنا، بعد ستّةَ عشَرَ قرنًا، ما معنى محبّةِ المسيح، محبَّةٌ لا تنفصلُ عن اللقاءِ مع كلمتِه. لذلك، تمثّل الذكرى المئويَّةَ الحاليَّةَ دعوةٌ لنا لنُحِبًّ ما أحبَّه إيرونيموس، ونكتشفَ كتاباتِه من جديدٍ، ونسمح بأن تؤثِّر فينا الروحانيّةِ التي يمكنُنا أن نصفها، في جوهرِها الحيوي، كرغبة قلقة وشغوفة لمعرفة أكبر لإلهِ الوحيِ. فكيف لا نُصغِي، في أيّامنا هذه، إلى ما حَثَّ عليه إيرونيموس معاصرِيه باستمرارٍ: “اقرأْ الكتُبَ الإلهيّة غالبًا، لا بل لا تَترُكْنَّ يداكَ أبدًا الكتابَ المقدّس؟”

وختم البابا فرنسيس رسالته بالقول مريمُ العذراءُ هي المثالُ الساطِعُ، التي ابتهلَ إليها إيرونيموس، خاصّةً لكونِها الأمَّ البتول، وإنما أيضًا لكونِها القارئةَ المصلِّيَةَ للكتُب المقدسة. كانت مريمُ تتأمّل في قلبِها؛ لأنّها كانَتْ قدّيسةً وكانت قد قرأَتْ الكتُبَ المقدّسة، وعرفَتْ الأنبياءَ، وتذكَّرَتْ ما بشَّرَها به الملاكُ جبرائيل، وما تنبَّأَ به الأنبياء…، كانت ترى المولودَ الجديدَ الذي كانَ ابنَها، ابنَها الوحيد الذي كان مُضجَعًا ويَصرخُ في ذلك المذود، ولكنّ الذي كانَتْ تراه حقًّا كان ابن الله، وكانت تقارن ما كانَتْ تراه بما قرأَتْه وسمعَتْه”. لنُوكِلْ أنفسَنا إليها، هي التي يمكنُها أن تعلِّمَنا أفضلَ من أيِّ شخص آخَر كيف نقرأُ ونتأمّلُ ونصلِّي ونشاهِدُ الله، الذي يحضر في حياتِنا دون أن يتعَبَ أبدًا.