جرحتُ في بيت أحبائي / أشرف ناجح إبراهيم

جرحتُ في بيت أحبائي / أشرف ناجح إبراهيم

جرحتُ في بيت أحبائي / أشرف ناجح إبراهيم

جرحتُ في بيت أحبائي

أحبها إلى المنتهى، وهي وآسفاه، جرحته جرحاً عميقاً إلى أقصى الحدود. لقد قدَّم لها حباً فقدّمتْ له بدلاً منه جراحاً وعذاباً! غريب أمرك يا امرأة، فمَن يُحبكِ ويخلص لكِ تخدعينه وتجرحينه، ومَن يخدعونكِ تحبينهم وتسعين وراءهم! مَن أخذ منكِ عقلكِ، يا امرأة؟ أخبريني مَن هو هذا السارق الخادع الذي أخذ عقلكِ وأتاح لكِ أنْ تطعني بيديكِ قلب مَن أحبكِ؟! لا وبل جعلكِ تمسكين بيديكِ الصغيرتين الجميلتين خنجراً غير مرئي وتقذفيه بلا رحمة ليصل إلى صدر حبيبكِ، فيحفر فيه جراحاً تنزف منها الدماء نهاراً وليلاً !! إنَّ قصة هذه الفتاة التي تجرح قلب حبيبها في بيته، «التي تركت رفيق صباها ونسيت عهد إلهها فمال إلى الموت بيتها وإلى الأشباح سُبُلُها» (مثل 2/17-18)، التي تحوِّل نظرها عن حبيبها وتقول لعشيقها: «هلمَّ نرتوي مِن الحبِّ إلى السَّحَر ونتمتَّع بملذَّات الغرام فإنَّ الزَّوج ليس في البيت قد ذهب في سفر إلى بعيد» (مثل 7/18-19)، هي قصة تتكرّر وتُعاد باستمرار في تاريخ البشر، ولا جديد فيها إلاّ ضحاياها وكيفيتها وزمانها ومكانها!! ·

إنها قصة بروتوس الرومانيّ… لقد جاؤوا المتآمرون الخائنون مشهريين خناجرهم الحادة، جاؤوا وهم على استعدادٍ ليطعنوا بها إمبراطورهم “يوليوس قيصر” وليغرزوها جميعاً بقوة في جسده؛ وقد فعلوها حقاً، لقد طعنوه بها وحفروا بسنون خناجرهم جروحات متعددة مبعثرة في جسد مَن كان يوماً إمبراطورهم. وهل يقدر رجل واحد بمفرده على مقاومة عدد مِن الرجال هذا مقداره؟ فتوجّه إلى شخص عزيز على قلبه ليدافع عنه ضد هؤلاء الخوانة الظالمين، أو على الأقل ليساعده في أن يسند جسده على الأرض ويموت بسلام وكلّه ثقة أنه لا يزال هناك مَن يرغب فيه ويحبه! لقد توجّه إلى وكيله وأمين سره “بروتوس”! ولكن المفاجأة التي حدثت هي التى دمرت يوليوس قيصر جسداً ونفساً وجعلته يموت حقاً، فقد أمسك بروتوس هو أيضاً بخنجر حاد وطعن به إمبراطوره؛ وهنا مات حقاً هذا المسكين المطعون والمجروح بالخناجر المرئية وغير المرئية. ولكنه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تماسك وتحامل قليلاً ليوجِّه كلمته الأخيرة لأمين سره، وصرخ في وجهه معرباً عن الجرح الذي سبَّبه له وحَفَره ليس في الجسد فحسب، إنما أيضاً في النفس وكلّ الكيان، فقال له: “حتي أنت يا بروتوس، ابني”. إنها كلمة لم تنسها ذاكرة التاريخ، لا وبل أصبحت رمزاً لمن يخون ويجرح مَن يحبه؛ فعندما تُقال هذه العبارة يُقصد بها الخيانة التي تأتي مِن الأحباء والمقربين. ·

إنها قصة آدم وحواء… لقد قال الله: «لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا، وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وكلّ ما يدّب على الأرض» (تك 1/26). وهكذا خلق الإله المحبّ “آدم” (تك 2/7)، وعندما رأى الله أنه «لا يحسن أنْ يكون آدم وحده» (تك 2/18).. فماذا فعل؟! «أوقع الربّ الإله آدم في نوم عميق، وفيما هو نائم أخذ إحدى أضلاعه وسدّ مكانها بلحم. وبنى الربّ الإله امرأة مِن الضلع التي أخذها مِن آدم وجاء بها إلى آدم» (تك 2/21-22). إنَّ هذا يعني ببساطة أنَّ آدم وحواء هما على “صورة الله ومثاله”، فماذا فعلا بهذه الصورة؟! ها هما يردّان الجميل بالنكران والجحود، والمجد بالخزي والهوان؛ فقد رفض أبوينا الأولون حبَّ الله المُقدَّم لهما بفيض، وهو ما ندعوه بالتحديد “الخطيئة الأولى”. وفي لحظتها، جاء الله إلى آدم حزيناً منادياً: «أين أنت؟» (تك 3/9)، واتجه بعدها إلى حواء معاتباً: «ماذا فعلتِ؟» (تك 3/13). وكأن الله أراد أنْ يقول لهما: “لقد خلقتكما وأعطيتكما العالم كله بيتاً، فلماذا جرحتُ في بيت أحبائي؟!”. وبعد الخطيئة، ظل الله يحب الإنسان، بالرغم مِن الجرح والإهانة التي تلقهما مِنه؛ «فصنع الربّ الإله لآدم وامرأته ثياباً مِن جلد وكساهما» (تك 3/21)؛ وليس هذا فحسب، بل ووعدهما بمجىء النسل الذي سيسحق رأس الحية (تك 3/15). ·

إنها قصة إخوة يوسف… لقد أطاع يوسف أباه الذي قال له: «أذهب وانظر كيف حال إخوتك وحال الغنم وجئني بالخبر» (تك37/13)؛ فذهب في سفر طويل باحثاً عن إخوته الأعزاء على قلبه، ذهب ليطمئن عليهم ويعود بأخبار عنهم إلى أبيه المنتظر. ولم يكن يعرف هذا المسكين مسبقاً ماذا سيحدث له؟ ولم يكن يعلم أنها المرة الأخيرة التي يُودِّع فيها أبيه الشيخ، وأنه لن يستطيع أن يعود إليه ثانية حاملاً أخبار عن إخوته. فعندما وصل الفتى المسكين عند إخوته، بل «ولما رآوه عن بعد وهو يقترب منهم تآمروا ليقتلوه» (تك37/18)، وفي النهاية قرَّروا أنْ يبعوه (تك37/28). ففي الواقع، كان يمكن ليوسف أن يصرخ بحزنٍ وآسفٍ: “جرحتُ في بيت أحبائي”! ولكنها لم تكن حقيقةً النهاية، فحقاً هم قد أهانوه وجرحوه جسداً ونفساً، ولكن الكلمة الأخيرة كانت لله، فقد قال الله بحنانه وتدبيره كلمة أخرى. فتدور عجلة الزمن وتلف الأيام، ويجىء يوم فيه يأتي إخوته راكعين منكسرين أمام أخيهم الذي لم يعرفوه عندما رآوه، لأنهم لم يعرفوه سابقاً؛ آتوا إليه طالبين الغذاء والقوت لهم ولبنيهم لئلا يموتوا جوعاً. وعندما رأهم يوسف وتكلم معهم، رفع صوته بالبكاء وقال لهم: «أنا يوسف. أحيّ بعد أبي؟ تقدموا إليّ… أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلي مصر. والآن لا تأسفوا ولا تستاؤوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأن الله أرسلني أمامكم لأحفظ حياتكم» (تك 45/3-5). لاشك في أن يوسف تألم مِن خيانة إخوته له، ولكنه نسى كلّ جراح الماضي المؤلمة الذي اختبرها في بيت أحبائه، وذالك لأنه يحب مِن كلّ القلب. ·

إنها قصة جومر الزانية… إن هوشع، نبي المحبة الإلهية، ذات يوم «ذهب وأخذ جومر بنت ديلايم» (هو 1/3)؛ لقد قَبِل أن يتخذها له زوجة ويرتبط بها إلى الأبد، بالرغم مِن زنها وماضيها المظلم. ولكنها تردّ له الجميل بطريقة غريبة، فتقول: «أتبع عشاقي الذين يعطونني خبزي ومائي وصوفي وكتاني وزيتي وشرابي» (هو 2/8). فماذا يفعل زوجها المحبّ المخدوع منها؟ لقد تألم حزناً واحترق قلبه الصادق، فقال مُعاتباً متأسفاً في قلبه: «هي لا تعرف أني أنا أعطيتها القمح والخمر والزيت، وأكثرت لها الفضة والذهب […]» (هو 2/10). لقد ظل هوشع زوجاً وافيّاً، برغم مِن تركها له، وظل يحبها حباً لا مثيل له بين البشر، فتوَّجه إليها مراراً قائلاً: «أتزوجك إلى الأبد. أتزوجك بالصدق والعدل والرأفة والرحمة، أتزوجك بكلّ أمانة […]» (هو 2/22)! ·

إنها قصة يهوذا الخائن… لقد اختار يسوع يهوذا ليكون تلميذاً مِن تلاميذه ورسولاً مِن رسله؛ لم يختاره لكي يخونه أبشع خيانة كما حدث، إنما لكي يصبح له رفيقاً وصديقاً (مر 3/13-19). ورغم أنه كان تلميذاً فاشلاً في مدرسة يسوع، إلا أن معلمه ظل يحبه إلي المنتهى؛ حتى أنه غسل له رجليه وأعطه ليأكل مِن خبزه ويشرب مِن خمره (يو 13/1-30). ومع ذلك كله، لم يُقدِّر هذا التلميذ صنيع المعلم، فاستمر في تتميم خيانته، فراح يتجسَّس على المسيح ويرصد تحركاته ويخبر بها اليهود المنتظرين موت مَن يَدعِّى نفسه المسيح_ حسب اعتقادهم_. وأخيراً رسم خطته، فذهب وطلب مِن شيوخ اليهود ومعليميهم “ثلاثين مِن الفضة” ليسلمه لهم (متى 26/14-16). وجاءت بعدها اللحظة الحاسمة، اللحظة التي يقف فيها التلميذ أمام معلمه، لا ليتلقَّى العلم ويتتلمذ على يدايه، إنما يقف أمامه طالباً حياته! إنه تلميذ يبدؤ وكأنه لم يتعلّم شيئاً، لقد نسى القول المعروف: «مَن علمني حرفاً صرتُ له عبداً». لقد جال يسوع صانعاً الخير للجميع بدون محاباة للوجوه (رسل 10/38)، حتي ليهوذا ذاته، فقد غيَّر حياته؛ وإذ بيهوذا ينسى كلّ شيء، لقد نسىء كلّ ما قاله مِن حقٍ وما فعله مِن محبة معلمه الأعظم يسوع. فجاء وكلّ مَن معه إلى البستان، وهناك “دنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له: السلام عليك، يامعلم وقبله” (متى 26/49). وعندها فتح معلمه الوديع المتواضع فمه لا ليُعنِّفه ويلعنه، إنما فتحه ليقول له عبارة قصيرة عبَّرت بكلٍّ وضوحٍ عن جرحه وحزنه العميقين بسبب الخيانه المروّعة التي يقترفها تلميذه التعيس، إنها عبارة تناقلتها الأجيال معلنة خيانة التلميذ لمعلمه الصالح المحب، فقد تطلَّع يسوع في وجهه وقال له: «أبقبلة، يا يهوذا، تسلّم ابن الإنسان» (لو 22/48). ·

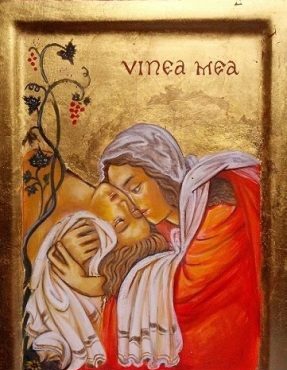

إنها قصة البشرية جمعاء… إنها حقاً ليست قصة تتكرر في تاريخ البشرية فحسب، وإنما هي أيضاً قصة البشرية ذاتها! أفليست هي قصتنا نحن البشر الخائنون الذين يجرحون قلب الله المحب؟! أليس هذا ما جعل مخلصنا يصرخ متألماً : “جرحت في بيت أحبائي”؟! فمن هم أحباءه إلا نحن البشر الذين جرحناه ولم نبادله الحب بالحب، أو على أقل تقدير لم نقبل حبه؟! إن الله الصالح محب البشر جاء يوماً متجسداً، وأخذ جسد الإنسان مثلنا تماماً، جسداً كاملاً خالياً مِن كلّ خطيئة؛ جاء ليعلن لنا حبه ليس بكلمات وعبارات فحسب، وإنما أيضاً بأفعال ومواقف، أتى ليعلّم البشر أن الحب لا يكون حباً إلا بعطاء الذات والتخلي. فقد رضي الله منذ البدء أن يرتبط بالبشرية ويتزوَّجها عندما خلقها مِن العدم، ولكنها انفصلت عنه بحريتها وإرادتها، فأرسل المرسلين ليهدوها في طريق العودة إليه، وأخيراً جاء الكلمة المتجسدة يسوع المسيح ذاته ليعيد هذه البشريّة المنفصلة إلى حضن أبيه ويضمِّها إلى قلبه المحبّ، فتشارك في الطبيعة الإلهيّة وحياة الثالوث ذاتها (2بط 1/4). فيجدر بكل واحد منا إذاً أنْ يخاطب الله مصلياً: «أنت ياسيدي حولت لى العقوبة خلاصاً. كراعٍ صالح سعيت في طلب الضال. كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة. أنت الذي أرسلت لي الأنبياء مِن أجلى أنا المريض. أعطيتني الناموس عوناً. أنت الذي خدمت لى الخلاص لما خالفت ناموسك. كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين»[1]! ولكن، وبالرغم مِن خطة الله الخلاصيّة الشافية للبشريّة جمعاء، وبالرغم مِن هذا التخلي والفداء العظيمين، لا تزال البشرية، وآسفاه، تبحث عمن ترتبط به غير الله الحنان، ولا تزال تردّ علي صنيعه بالخيانة له ولحبه! ·

إنها قصتي أنا… إنها قصة مؤلمة، قصتي أنا الخاطيء الذي يفضّل ذاته وشهواته على إلهه الحنون؛ فيوجّه إليه طعنات قاسية تجرح قلبه الرحيم المحبّ، وتجعله ينزف حتي اليوم دماء وماء، وتجعله أيضاً يصرخ متوجعاً حزيناً: “جرحت في بيت أحبائي”. ولكنني لا أريد أنْ أظل طويلاً في هذه المسيرة الخاطئة، فها أنا أُجدِّد اليوم عهود المعمودية المباركة، وأُقرِّر العودة إليه، فلن أخجل حقاً أن أتوب إليه؛ لقد تعمدّت يوماً بماء المعمودية، وها أنا اليوم أقبل المعمودية الثانية المعترف بها دائماً، أي معمودية دموع التوبة؛ وأصرخ إليه: «يا إلهي إن خطاياي هي الشوك الذي يُوخز رأسك المقدسة، أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة […] أشكرك ياإلهي، وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعاً، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك […] يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي. يا موت المسيح اسكرني بحب مَن مات مِن أجلي. يا دم المسيح طهرني مِن كلّ خطيئة. يا يسوع حبيبي إذا رأيتني عضواً يابساً، رطّبني بزيت نعمتك وثبّتني فيك غصناً حياً أيها الكرمة الحقيقة»[2]. إنني «أقدِّم لكَ ياسيِّدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تبعاً لأقوالك»[3]. لذلك سأقبل بكلِّ سرور أنْ أكون أنا محبوباً مِن قِبله وأنْ يكون هو محبوباً مِن قِبلي؛ وسأسعى أنْ أحبه طوال الحياة، ليس بالكلمات فحسب، وإنما أيضاً بتقديم الذات والعمر بجملتهما. فمِن الآن فصاعداً، سيكون شعاري «فمَن يفصلني عن محبة المسيح؟» (روم 8/35-37). ولي ثقة كبيرة ورجاء عظيم بالربِّ، أنه لن يأتي يوم فيه أندم على أنني سلمتُ نفسي للحبّ؛ «فإنِّي أنتظر بفارغ الصَّبر وأرجو ألا أخزى أبداً، بل لى الثَّقة التَّامة بأنَّ المسيح سيمجَّد في جسدي الآن وفي كلِّ حين، سواء عِشتُ أو مُتُّ. فالحياة عندي هي المسيح، والموت ربح» (فيل 1/20-21). وهذا ببساطة لأنَّ الله سيظل إلى الأبد «أميناً لأنَّه لا يمكن أنْ يُنكِر نفسه» (2طيم 2/13)!

——————————————————————————–

[1] الخولاجي المقدس وخدمة الشماس، إعداد القمص إيسيذوروس البراموسي، مكتبة مارجرجس، شبرا، مصر، 1994،201. [2] المرجع السابق، 259 .[3] المرجع السابق، 202.